要做出有趣的设计,核心在于打破常规、激发情感共鸣,并通过巧妙的创意让用户在互动中获得惊喜或愉悦,有趣的设计并非单纯追求视觉上的“花哨”,而是从用户需求出发,通过内容、形式、交互等多维度的创新,让设计具备“故事性”“参与感”和“记忆点”,以下从理念、方法、实践案例等角度展开详细分析。

以“用户为中心”挖掘趣味内核

有趣的设计始于对用户的深度理解,脱离用户需求的创意可能只是自嗨,唯有抓住用户的情感痛点、行为习惯或潜在期待,才能让设计真正“戳中”他们,针对年轻群体,可以融入幽默、反差或社交属性;针对儿童,则需要色彩、互动和想象力的结合。

关键方法:

- 用户画像与场景分析:通过调研明确目标用户的年龄、兴趣、使用场景(如通勤、居家、休闲等),思考他们在特定场景下的情绪状态(如无聊、焦虑、好奇),通勤族在等车时可能需要“解压”,此时设计小游戏或彩蛋式互动会更受欢迎。

- 情感化需求挖掘:用户不仅需要功能,更需要情感连接,疫情期间某洗手液品牌在瓶身上印“搓手10秒,病毒退散”的趣味标语,既传递了功能信息,又用轻松的语气缓解了用户的焦虑情绪。

用“反差感”打破惯性思维

人类天生对“意外”敏感,打破常规的对比、反转或夸张手法,能快速抓住注意力,反差感体现在多个层面:视觉、内容、交互等。

视觉反差:通过色彩、形状、比例的冲突制造趣味,某蛋糕店将“咸鱼”与“蛋糕”结合,用Q版咸鱼造型装饰甜点,形成“食物+荒诞元素”的反差,引发社交传播。 反差在严肃场景中加入幽默细节,某医院的儿科走廊设计成“森林探险”主题,墙面是动物插画,地面是“脚印”指引,让孩子在打针时误以为在“寻宝”,弱化恐惧感。

交互反差**:打破用户对“操作流程”的固有认知,某音乐APP的“摇一摇换歌”功能,通过肢体动作替代传统点击,让选歌过程充满游戏感。

融入“故事性”增强代入感

故事是人类认知世界的基本方式,有故事的设计能让用户从“旁观者”变为“参与者”,通过设定情节、角色或背景,让设计具备“叙事感”,用户在使用过程中能逐步解锁故事,获得探索的乐趣。

案例:某文创品牌的“节气盲盒”,每个盲盒对应一个节气,内含与节气相关的手作材料(如春分的种子、冬至的香料),用户需要根据说明书完成制作,同时了解节气的文化故事,这种“设计+知识+互动”的模式,让用户在动手过程中感受到传统文化的温度。

技巧:用“问题-挑战-解决”的叙事结构引导用户,某教育APP设计“数学小侦探”主题,通过“线索题(问题)→收集证据(解题)→抓住罪犯(获得奖励)”的流程,让枯燥的练习变成一场冒险。

通过“交互参与”提升体验粘性

有趣的设计往往需要用户的“主动投入”,而非被动接受,交互设计中的“即时反馈”“隐藏彩蛋”“个性化定制”等手法,能让用户感受到“我的操作影响了结果”,从而增强参与感。

- 即时反馈:用户操作后立即给予视觉、听觉或触觉回应,某购物APP的“加入购物车”按钮,点击后变成“蹦跳的小车”动画,并伴随“叮”的音效,让简单的操作变得生动。

- 隐藏彩蛋:在设计中埋入“意外惊喜”,某电子书的阅读器,连续点击5次页脚会弹出作者的“悄悄话”语音;某游戏APP的加载界面,长按屏幕会出现角色跳舞的小动画。

- 个性化定制:让用户参与设计过程,某运动鞋品牌提供“自定义配色”功能,用户可以自由搭配鞋面、鞋带颜色,生成专属款式,并分享到社交平台,满足用户的“表达欲”。

善用“流行元素”但避免跟风

流行文化(如网络热梗、复古风、赛博朋克等)能快速拉近与用户的距离,但需结合品牌调性“创造性转化”,而非生搬硬套,某奶茶品牌在情人节推出“脱单盲盒”,外包装印着“遇见你,是杯茶的缘分”等土味情话,搭配“摇一摇摇出隐藏款杯套”的互动,既借势了节日热点,又用“自嘲式幽默”引发年轻人共鸣。

注意:流行元素的生命周期短,设计需考虑“长期价值”,用“复古元素”时,可以结合经典符号(如像素风、胶片质感),这类元素不易过时,反而能形成品牌记忆点。

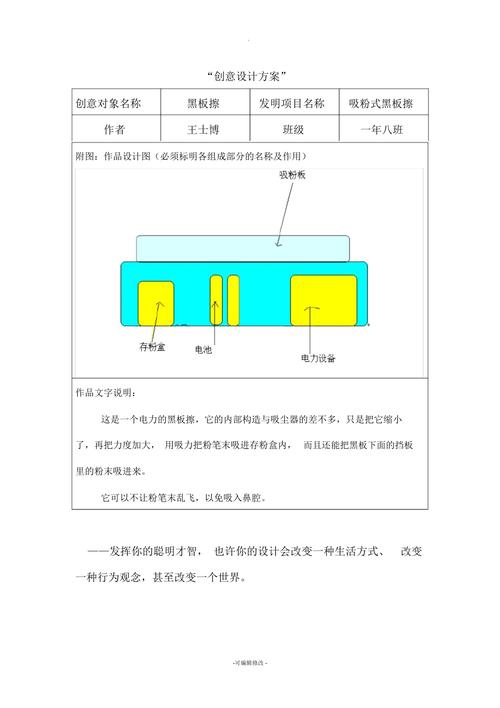

平衡“趣味”与“功能”,避免本末倒置

有趣设计的最终目的是服务功能,而非为了趣味而趣味,如果过度追求创意导致操作复杂、信息混乱,反而会适得其反,某工具APP为了“好玩”,将核心功能隐藏在三级菜单中,用户需要多次点击才能找到,最终因体验差被卸载。

原则:用“趣味”优化功能,而非替代功能,某待办事项APP将“完成任务”设计成“种树”游戏:每完成一项任务,虚拟树就会长高,连续7天完成还能获得“果实”(虚拟勋章),这种“游戏化设计”让枯燥的待办清单变得有趣,同时不影响核心功能的使用。

跨领域融合:从“其他行业”汲取灵感

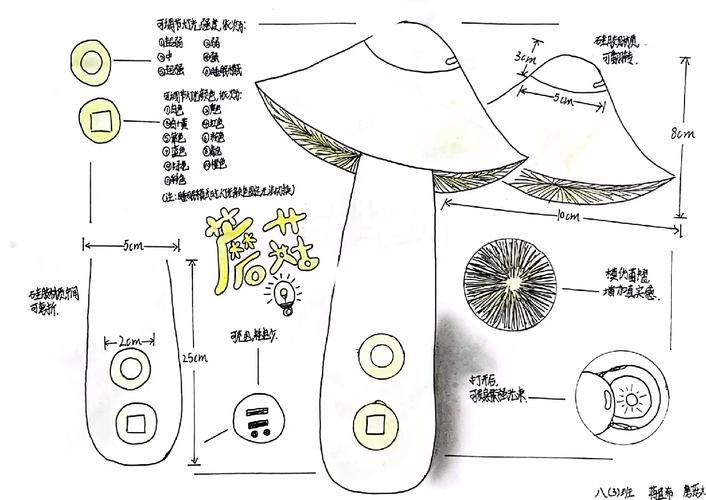

有趣的设计往往诞生于“跨界”,将不同领域的元素融合,能碰撞出新的创意火花,将“美食设计”融入“产品包装”:某零食品牌将薯片袋设计成“牛仔裤口袋”形状,打开时需要像“掏口袋”一样撕开,既符合零食的“休闲”属性,又增加了趣味性。

灵感来源:艺术、自然、科技、传统文化等,某灯具品牌从“蝴蝶翅膀”获取灵感,设计出“随光线变化颜色”的灯罩,让灯光不再是单一的照明,而是成为“动态的艺术品”。

相关问答FAQs

Q1:如何判断设计是否“有趣”而非“幼稚”?

A:有趣设计的核心是“精准匹配用户需求”,而非单纯追求“可爱”或“搞笑”,判断标准包括:①是否符合目标用户的审美和认知(如针对商务人士的设计,幽默需含蓄,避免过度夸张);②是否服务于功能(趣味是否能提升效率或体验);③是否具备“正向引导”(如让用户感到轻松、愉悦,而非困惑或尴尬),某办公软件的“摸鱼计时器”功能,用“小猫伸懒腰”动画提醒用户休息,既符合职场人的“隐性需求”,又不会显得不专业,这就是“有趣”而非“幼稚”。

Q2:设计过程中如何平衡“创意”与“用户接受度”?

A:平衡的关键是“小步快跑,快速验证”,在创意初期,可以通过用户调研(如问卷、焦点小组)了解用户对核心创意的接受度;在设计原型阶段,用A/B测试对比“创意版本”和“常规版本”的用户数据(如停留时间、转化率);上线后通过用户反馈(如评论、客服记录)持续优化,某社交APP曾尝试“全语音聊天”功能,测试发现部分用户觉得“尴尬”,于是调整为“语音+表情包”组合模式,既保留了创意,又降低了使用门槛,最终提升了用户活跃度。