远程遥控命令是现代科技领域中一种重要的控制方式,它通过通信技术实现对远距离设备的操作和管理,广泛应用于工业自动化、智能家居、航空航天、医疗设备等多个场景,其核心在于将操作者的意图转化为特定的指令信号,通过无线或有线传输通道传递给目标设备,设备接收到指令后执行相应的动作,从而实现“隔空操作”的效果,远程遥控命令的组成通常包括命令标识、操作参数、校验码等部分,命令标识用于区分不同的操作类型(如启动、停止、调节参数等),操作参数则具体执行动作的细节(如调节温度的数值、移动的方向等),校验码则用于确保命令在传输过程中的准确性和完整性,避免因信号干扰或数据丢失导致的误操作。

在技术实现上,远程遥控命令的传输方式主要分为无线和有线两类,无线传输包括无线电频率(如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、LoRa等)、红外线、蜂窝网络(4G/5G)等,具有灵活性强、部署便捷的特点,适用于智能家居、物联网设备等场景;有线传输则通过以太网、串口(RS232/RS485)、光纤等方式实现,具有稳定性高、抗干扰能力强的优势,常用于工业控制、医疗设备等对可靠性要求较高的领域,以工业自动化为例,远程遥控命令可通过PLC(可编程逻辑控制器)或SCADA(监控与数据采集系统)下发,操作人员通过监控界面发送指令,命令经工业以太网传输至现场设备,驱动电机、阀门等执行器动作,同时设备状态反馈信号会回传至系统,形成完整的控制闭环。

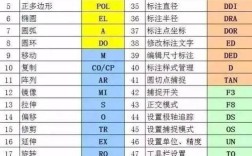

为了更直观地理解不同场景下远程遥控命令的应用特点,以下通过表格列举几个典型领域的应用案例:

| 应用领域 | 典型设备 | 常用命令类型 | 传输方式 | 核心需求 |

|---|---|---|---|---|

| 智能家居 | 智能灯泡 | 开关、调光、变色 | Wi-Fi/蓝牙 | 低延迟、易操作 |

| 工业自动化 | 机器人机械臂 | 启动/停止、点位移动、速度调节 | 工业以太网 | 高可靠性、实时性 |

| 医疗设备 | 远程手术机器人 | 刀具控制、视角调整、力度调节 | 5G/有线光纤 | 高精度、低延迟 |

| 航空航天 | 卫星 | 姿态调整、轨道变更、数据请求 | 无线电通信 | 抗干扰、长距离传输 |

| 环境监测 | 气象站传感器 | 数据采集、设备重启、参数设置 | LoRa/NB-IoT | 低功耗、广覆盖 |

远程遥控命令的设计需遵循严格的安全性和可靠性原则,安全性方面,需采用加密算法(如AES、RSA)对命令进行加密,防止未授权访问或恶意篡改;同时通过身份认证机制(如令牌、数字签名)确保只有合法用户才能发送命令,可靠性方面,需具备重传机制(如ACK确认应答)和错误校验(如CRC校验),确保命令在恶劣环境(如信号衰减、干扰)下仍能准确执行,部分场景还需考虑命令的优先级管理,例如在医疗急救中,生命维持设备的命令优先级需高于普通设备,确保紧急指令优先传输。

随着物联网、人工智能和5G技术的发展,远程遥控命令正朝着智能化、自适应和协同控制的方向演进,结合AI算法,系统可根据设备状态和环境数据自动优化命令参数,实现“预测性控制”;在多设备协同场景中,通过边缘计算技术实现命令的本地化处理,降低云端依赖,提升响应速度,随着6G、卫星互联网等技术的成熟,远程遥控命令的应用边界将进一步拓展,从地面延伸至深海、太空,成为实现“万物互联”和“智能决策”的核心技术支撑。

相关问答FAQs

Q1: 远程遥控命令在传输过程中如何保证安全性?

A1: 远程遥控命令的安全性主要通过多重技术手段保障:一是加密传输,采用AES、RSA等对称或非对称加密算法对命令内容进行加密,防止数据被窃取或篡改;二是身份认证,通过令牌、数字证书或生物识别(如指纹、人脸)验证用户身份,确保只有授权人员才能发送命令;三是访问控制,设置权限分级,不同级别的用户只能操作对应权限的设备功能;四是安全审计,记录命令的发送者、时间、内容等信息,便于追溯异常操作;五是异常检测,通过实时监控命令频率、内容等特征,识别并拦截异常指令(如高频发送、非法参数)。

Q2: 远程遥控命令的低延迟和高可靠性如何平衡?

A2: 平衡低延迟和高可靠性需根据应用场景采取差异化策略:在实时性要求高的场景(如远程手术、工业机器人控制),采用“本地优先+边缘计算”模式,将命令处理节点部署在靠近设备的边缘侧,减少云端传输环节,同时通过冗余传输(如多通道并发)和快速重传机制(如NACK快速否定重传)确保可靠性;在实时性要求较低的场景(如环境监测、智能家居),可通过云端集中处理,利用数据缓存和批量重传提升可靠性,同时通过压缩算法(如Protobuf)减少数据量,间接降低延迟,选择高带宽、低时延的传输介质(如5G、光纤)和优化协议栈(如QUIC协议替代TCP)也是关键手段。