在教育领域,尤其是针对学生的学习过程中,如何将趣味性与分数这两个看似矛盾的概念有效结合,一直是教育工作者和家长关注的焦点,传统的应试教育往往过分强调分数的重要性,导致学习过程枯燥乏味,学生缺乏内在动力;而一味追求趣味性又可能忽视知识的系统性掌握,影响学业成绩,趣味性与分数并非对立关系,二者可以通过科学的设计和实施相互促进,实现“寓教于乐”与“高效提分”的双赢。

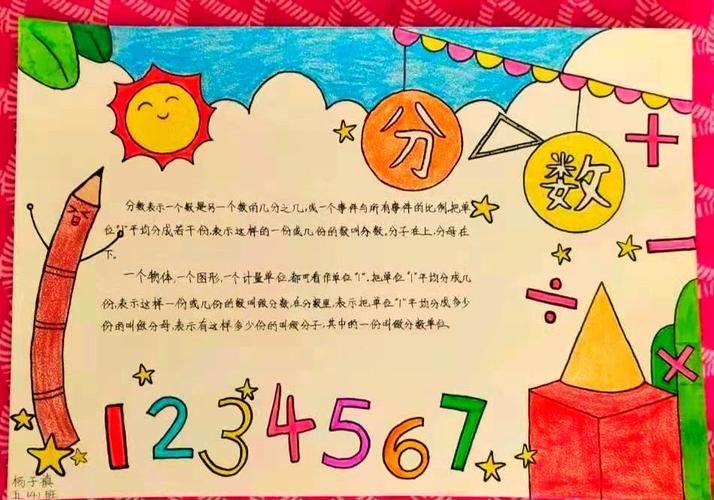

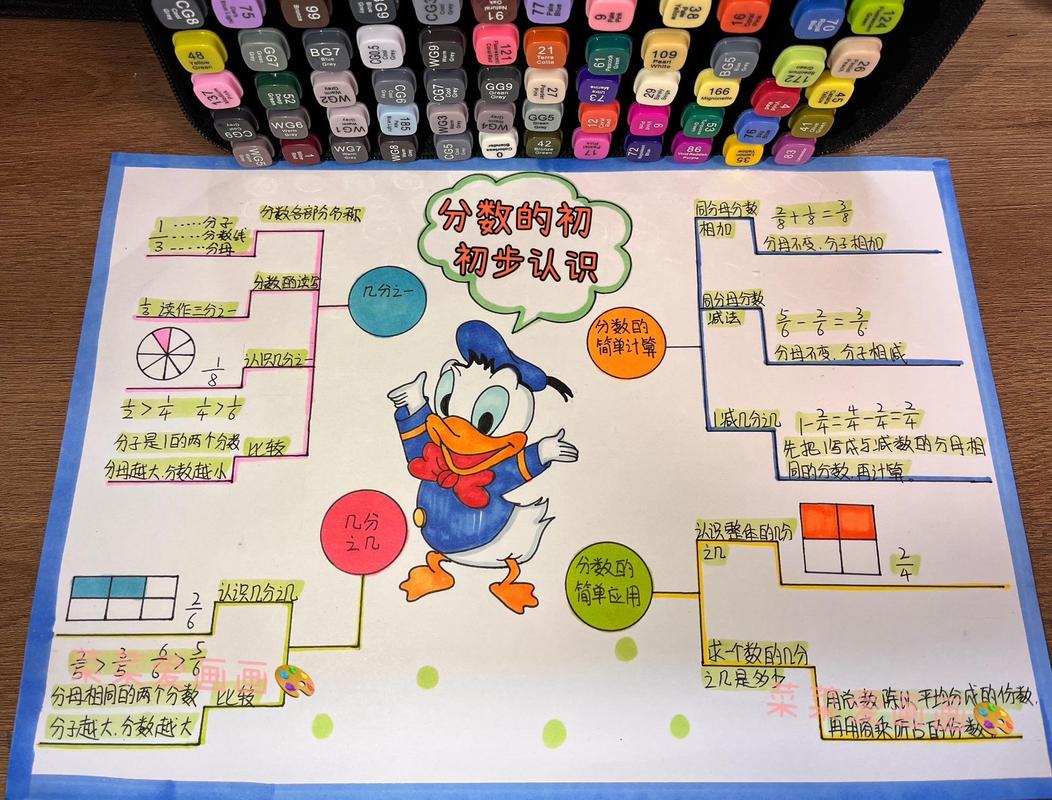

趣味性是激发学生学习兴趣的内在驱动力,当学生对学习内容产生兴趣时,他们会更主动地投入时间和精力,这种自主性学习远比被动接受知识更为高效,在数学教学中,教师可以通过设计生活中的购物折扣问题、游戏中的概率计算等情境,将抽象的数学公式与实际应用结合起来,让学生在解决问题的过程中感受到数学的实用性和趣味性,这种基于真实情境的学习不仅能加深学生对知识点的理解,还能培养其应用能力,从而在考试中遇到类似题型时更加得心应手,趣味性还可以通过多样化的教学形式实现,如小组竞赛、角色扮演、实验操作、多媒体互动等,这些形式能够调动学生的多种感官,增强课堂的参与感和互动性,使学生在轻松愉快的氛围中完成知识的学习和记忆。

分数则是衡量学生学习效果的重要指标,虽然不能完全代表学生的综合能力,但在当前教育体系下,仍然是评价学业水平的关键依据,单纯的分数导向容易导致学生陷入“题海战术”,机械记忆知识点,忽视对知识的深入理解和灵活运用,如果将趣味性融入学习过程,使学生在兴趣的引导下主动探索知识,那么分数的提升便成为水到渠成的结果,在语文学习中,教师可以组织“诗词大会”“成语接龙”等趣味竞赛,让学生在竞争和游戏中积累文学素材,提升语言表达能力,这种学习方式不仅能提高学生的参与度,还能帮助他们更牢固地掌握知识点,从而在考试中取得更好的成绩,趣味性学习强调的是“理解”而非“死记”,当学生真正理解了知识的内涵和应用场景时,面对各种变形题目也能举一反三,这正是高分学生所需具备的核心能力。

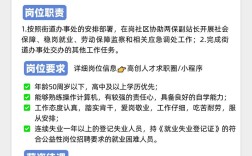

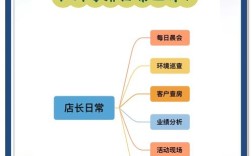

要将趣味性与分数有效结合,关键在于设计“趣味化学习任务”和“分数化激励机制”的协同体系,以下是一些具体实施策略:

-

分层设计趣味任务:根据学生的知识水平和学习特点,设计不同难度的趣味任务,在英语单词学习中,基础较弱的学生可以通过“单词卡片配对游戏”掌握核心词汇,而水平较高的学生则可以参与“英语情景剧创作”,在应用中拓展词汇量,不同层次的任务都能让学生获得成就感,同时逐步提升学业水平,最终反映在分数上。

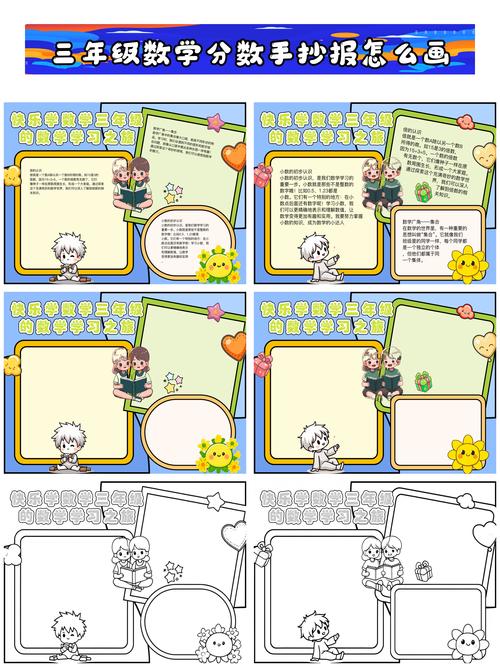

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

建立积分与分数的关联机制:将趣味学习过程中的表现转化为积分,积分可兑换考试加分、学习用品奖励或特权(如选择作业题目、课堂展示优先权等),学生在小组合作中积极发言、提出创新性观点可获得积分,累计一定积分后可在单元测试中获得额外加分机会,这种机制既保留了趣味性,又直接关联到分数,能有效激发学生的积极性。

-

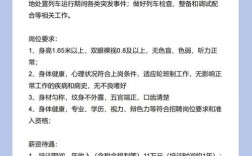

引入游戏化学习模式:借鉴游戏的“闯关”“升级”“排行榜”等元素,设计学习进度系统,在历史学科中,将知识点分为“古代史”“近代史”“现代史”等关卡,学生完成每关的趣味测试(如历史人物角色扮演、事件排序游戏)即可解锁下一关,并在班级排行榜上显示进度,这种模式将学习过程游戏化,让学生在“玩”中完成知识积累,同时通过阶段性测试检验学习效果,确保分数的提升。

-

趣味复习与错题整理:复习阶段是提分的关键,但传统复习方式往往枯燥乏味,教师可以引导学生通过“知识树绘制”“错题迷宫”“思维导图竞赛”等趣味形式进行复习和错题整理,学生将错题制作成“闯关卡”,同学之间互相挑战,答对最多的学生获得“错题大王”称号,这种方式不仅能提高复习效率,还能帮助学生查漏补缺,避免在考试中重复犯错。

-

跨学科趣味项目:设计融合多学科知识的趣味项目,让学生在解决复杂问题的过程中综合运用所学知识。“校园垃圾分类”项目需要学生运用数学统计(垃圾种类占比)、科学知识(垃圾分解原理)、语文写作(宣传文案)和美术设计(分类标识)等多学科内容,通过项目式学习,学生不仅能感受到知识的趣味性和实用性,还能提升综合能力,从而在多门学科的考试中表现更佳。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

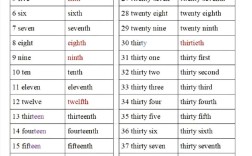

为了更直观地展示趣味性学习与分数提升的关联,以下以某初中班级的数学教学实验为例,通过表格对比传统教学与趣味教学的效果:

| 教学方式 | 学生课堂参与度 | 课后作业完成质量 | 单元测试平均分 | 学生对数学的兴趣度 |

|---|---|---|---|---|

| 传统教学 | 30% | 60% | 72分 | 40% |

| 趣味教学 | 85% | 90% | 88分 | 85% |

从表中可以看出,趣味教学显著提高了学生的参与度、作业质量和测试成绩,同时增强了学生的学习兴趣,这充分说明,趣味性与分数并非此消彼长,而是可以通过科学的教学设计实现同步提升。

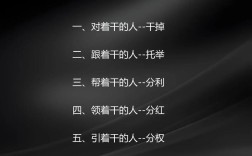

在实际操作中,教师和家长需要注意避免以下误区:一是为了趣味而趣味,忽视知识目标的达成;二是过度依赖物质奖励,导致学生内在动力不足;三是趣味设计脱离教学大纲,偏离考试重点,正确的做法是以课程标准为核心,以学生兴趣为导向,在保证知识系统性的前提下,通过创新的教学方法和评价机制,让学习过程既有趣又高效。

相关问答FAQs:

Q1:趣味性学习是否会分散学生注意力,影响对重点知识的掌握?

A1:不会,趣味性学习的核心是“以趣促学”,而非“以趣代学”,教师在设计趣味活动时,会围绕教学目标和重点知识展开,确保趣味形式为内容服务,在物理“浮力”教学中,通过“造船比赛”的趣味实验,学生需要运用浮力公式计算船的载重能力,既动手实践了,又巩固了核心知识点,关键在于趣味活动的设计要有明确的知识指向性,避免形式化、娱乐化的倾向。

Q2:如何平衡趣味学习与应试需求,确保学生在考试中取得好成绩?

A2:平衡趣味学习与应试需求的关键在于“学考结合”,将考试重点融入趣味任务中,如通过“知识点闯关游戏”覆盖高频考点;在趣味学习后设置针对性测试,及时检验学习效果,学生在完成“化学元素扑克牌”趣味游戏后,教师可组织“元素符号默写”“化合物配平”等小测试,强化记忆,引导学生将趣味学习中获得的学习方法(如思维导图、知识分类)应用于应试复习,提升解题效率,从而在考试中既能灵活运用知识,又能取得理想分数。