招聘报表管理是人力资源管理体系中的核心环节,通过系统化、数据化的方式对招聘全流程进行监控、分析与优化,为企业人才战略提供精准支持,其核心价值在于将分散的招聘数据转化为可量化、可追踪的管理指标,帮助企业提升招聘效率、降低招聘成本并优化人才质量。

招聘报表管理的核心内容

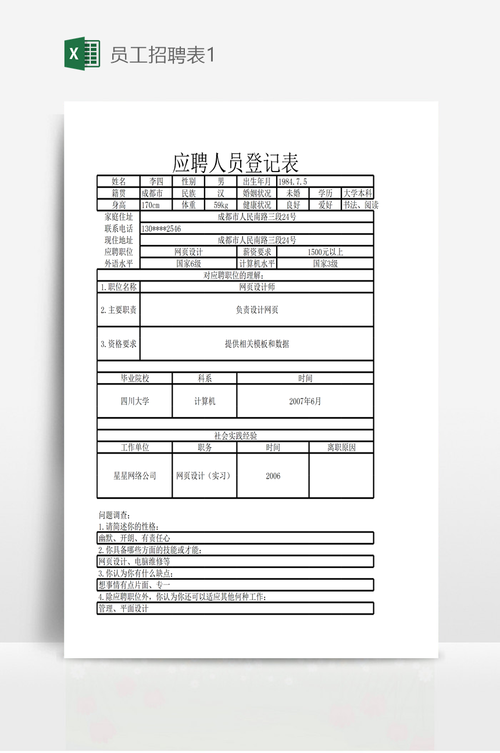

招聘报表管理涵盖数据采集、指标设计、动态监控与结果应用四大模块,数据采集阶段需打通各招聘渠道(如招聘网站、猎头、内部推荐等)和工具(ATS系统、面试平台、背景调查系统),确保简历数据、面试进度、录用结果等信息的自动同步与标准化存储,指标设计需结合企业招聘目标,构建多维度评估体系,例如招聘渠道有效性(各渠道简历转化率、录用成本)、招聘效率(关键岗位到岗周期、简历筛选通过率)、招聘质量(新员工试用期通过率、留存率)等,动态监控则通过可视化报表(如仪表盘、趋势图)实现实时跟踪,及时发现招聘瓶颈,如某岗位简历量不足或面试环节卡顿,结果应用阶段需基于报表数据优化招聘策略,例如调整渠道预算分配、优化面试流程或修订岗位任职要求。

关键指标与报表类型

-

过程监控类报表

聚焦招聘各环节效率,包括“简历来源分析表”(按渠道统计简历数量、有效简历率)、“面试进度跟踪表”(记录各岗位候选人进入初试、复试、终试的比例及耗时)、“录用转化漏斗图”(展示从简历投递到最终录化的流失率),某企业通过报表发现内部推荐渠道的录用转化率达35%,远高于招聘网站的12%,遂加大内部推荐激励力度。 -

结果评估类报表

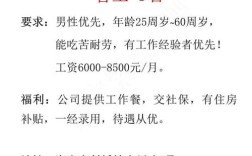

衡量招聘成果与质量,如“招聘成本分析表”(单岗位招聘成本=总费用/录用人数,费用含渠道费、猎头费、面试成本等)、“新员工绩效跟踪表”(对比不同渠道入职员工的试用期绩效评分)、“招聘周期分析表”(按岗位层级、地区统计平均到岗时间),技术岗位的招聘成本往往是普工岗位的5-10倍,需通过报表优化技术人才的招聘渠道组合。 -

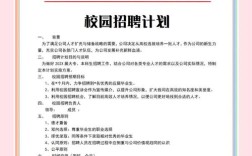

战略支持类报表

为人才规划提供数据支撑,人力需求预测表”(结合业务扩张计划与历史招聘数据预测未来岗位需求)、“人才库活跃度分析表”(跟踪人才库中候选人的响应率与重复录用率),某快消企业通过报表发现,校招候选人在入职3年内的留存率比社招高20%,因此调整了年度招聘计划中校招的比例。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

实施要点与工具支持

企业可通过Excel、BI工具(如Power BI、Tableau)或专业招聘管理系统(如北森、Moka)实现报表管理,实施中需注意三点:一是数据标准化,统一各渠道的岗位名称、学历标签等字段,避免统计口径偏差;二是权限分级,HRBP可查看部门报表,高管仅看汇总数据,保障信息安全;三是定期复盘,例如每月召开招聘分析会,基于报表数据优化下阶段计划,某互联网公司通过报表发现,产品经理岗位的复试通过率仅40%,经分析发现面试题与岗位要求匹配度不足,遂更新题库后通过率提升至65%。

相关问答FAQs

Q1:招聘报表中“渠道有效性”应如何计算?是否仅看录用人数?

A:渠道有效性需综合评估“量、质、成本”三维度,核心指标包括:①渠道简历贡献率(某渠道简历数/总简历数);②简历转化率(某渠道录用人数/该渠道简历数);③单渠道招聘成本(该渠道总费用/录用人数),某渠道简历量占比30%,但录用人数占比仅10%,且单成本高于均值,则需优化该渠道投放策略,单纯看录用人数可能忽略高成本渠道的低性价比问题。

Q2:如何通过报表降低关键岗位的招聘周期?

A:可通过“招聘周期拆解表”定位瓶颈环节,将周期拆解为“简历筛选(3天)→初试(5天)→复试(7天)→Offer谈判(4天)”,若发现复试环节耗时过长,需分析原因:是面试官时间冲突?还是岗位要求模糊导致反复面试?针对性措施包括:①为关键岗位开辟面试绿色通道;②引入AI初筛工具缩短简历处理时间;③制定标准化的面试评估维度,某制造企业通过此方法将研发岗位招聘周期从45天压缩至32天。