校园招聘作为企业吸纳新鲜血液、储备未来人才的重要渠道,具有鲜明的周期性、规律性和策略性特点,深入理解校园招聘的规律,不仅有助于企业高效完成招聘目标,也能帮助毕业生更好地把握机会,实现职业发展的良好开端。

校园招聘的时间规律:周期性与阶段性特征明显

校园招聘的时间分布与高校的学年安排、毕业周期紧密相关,整体呈现“春秋两季为主、全年持续预热”的规律。

秋季招聘:黄金期与主力战场

秋季招聘通常从每年9月初启动,持续至12月,是全年规模最大、岗位最集中的招聘季,这一阶段的核心逻辑是:高校大三学生开始关注实习与就业,大四学生面临毕业求职压力,企业则优先锁定核心岗位(如技术研发、产品运营、管培生等)的优秀人才。

- 关键节点:9月为“预热期”,企业发布实习招聘信息,通过实习留用提前锁定人才;10月至11月为“高峰期”,头部企业(如互联网、金融、制造业巨头)集中举办宣讲会、笔试面试,节奏紧凑;12月为“收尾期”,部分企业补录或启动春季招聘的提前批。

- 行业差异:互联网、快消、咨询等行业倾向于“早鸟策略”,9月即启动核心岗位招聘;而国企、事业单位、传统制造业的招聘周期稍长,部分岗位持续至次年1月。

春季招聘:补录与增量机会

春季招聘一般从次年2月开始,至4月结束,是秋季招聘的补充和延续,其核心动因包括:

- 企业需求:部分企业在秋季招聘中未完成指标,或因业务扩张新增岗位,通过春招补录;

- 学生状态:部分学生因考研失利、出国计划调整或秋招未找到合适岗位,加入春招竞争;

- 政策驱动:高校为促进毕业生就业,会集中举办春季招聘会,政府也会推出“春风行动”等专项支持。

- 特点:春招岗位以“补录型”和“实习转正型”为主,竞争压力相对秋招略小,但优质岗位数量较少。

全年持续性招聘:提前批与日常实习

除春秋两季主招聘外,领先企业已形成“全年常态化招聘”模式:

- 提前批:针对大三或研二学生,通过暑期实习项目选拔人才,实习结束后直接发放全职offer(如互联网大厂的“实习生转正率”可达30%-50%);

- 日常实习:部分企业(如咨询、快消)全年滚动发布实习岗位,通过实习表现长期储备人才,实习表现优秀者可获得秋招免笔试资格。

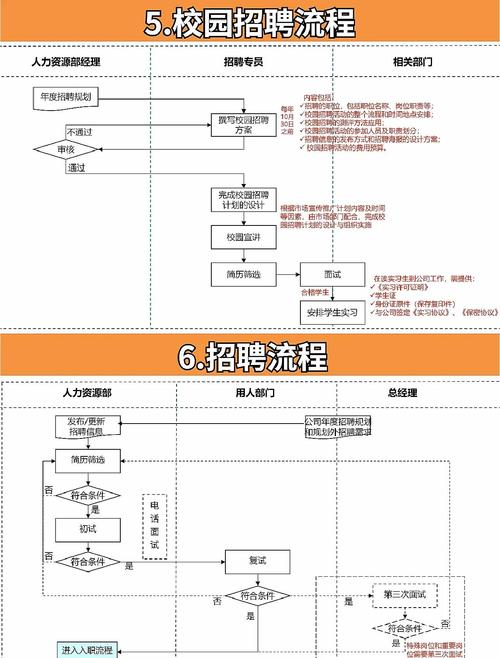

校园招聘的流程规律:标准化与个性化并存

校园招聘流程高度结构化,但不同行业、企业会根据岗位需求调整环节,整体呈现“标准化筛选+深度评估”的特点。

标准化环节:简历筛选→笔试→初面→复面→终面

- 简历筛选:企业通过“硬条件+软实力”双重筛选,硬条件包括学历(985/211/双一流为主)、专业匹配度、GPA(通常要求3.0/4.0以上)、实习/项目经历;软实力则关注校园经历(学生会、社团 leadership)、技能证书(英语四六级、计算机二级)、获奖情况(奖学金、竞赛奖项)。

- 笔试:分为“通用能力测试”和“专业能力测试”,通用能力测试(行测、性格测评、逻辑推理)考察基础素质,专业能力测试(编程、案例分析、设计软件)考察岗位适配性,互联网企业笔试常包含算法题、SQL查询,金融企业侧重行测与金融知识。

- 面试环节:通常包括1-3轮面试,形式多样:

- 无领导小组讨论(群面):考察沟通能力、团队协作、领导力,常见于快消、咨询、管培生岗位;

- 结构化面试:针对简历内容深挖(如“请举例说明你解决复杂问题的经历”),考察专业能力与岗位匹配度;

- 行为面试:通过STAR法则(情境-任务-行动-结果)评估候选人价值观与企业文化的契合度。

个性化调整:行业与岗位差异

- 技术岗:增加“机试+技术面试”环节,重点考察编程能力、算法理解、项目经验;

- 销售/市场岗:可能加入“即兴演讲”“模拟销售场景”等环节,考察抗压能力与表达能力;

- 国企/事业单位:流程更严谨,增加“政审”“体检”环节,部分岗位需进行“专业科目考试”或“申论测试”。

Offer发放与签约

通过终面后,企业通常在1-2周内发放Offer,包含薪资、岗位、工作地点、签约时间等关键信息,毕业生需在规定时间内确认签约,部分企业会设置“违约金条款”(通常为5000-10000元),防止候选人随意毁约。

校园招聘的岗位与人才需求规律:行业导向与能力迭代

不同行业、企业在校园招聘中的岗位设置和人才偏好存在显著差异,但核心趋势是“复合型人才”与“实践能力”并重。

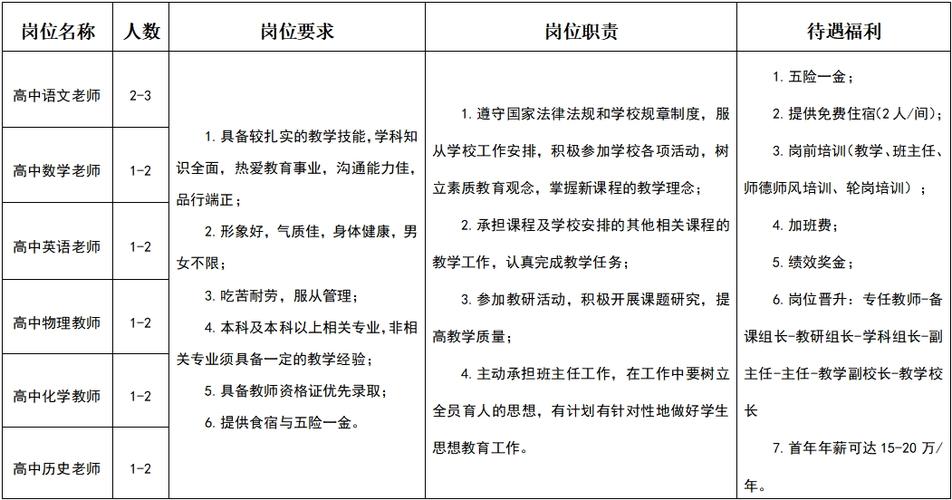

行业岗位需求特点

| 行业 | 核心岗位 | 人才偏好 |

|---|---|---|

| 互联网 | 研发、产品、运营、数据分析 | 技术扎实、逻辑思维强、有项目/实习经验 |

| 金融 | 投行、研究、风控、量化 | 学历背景好(C9/海外名校)、证书(CFA/FRM)、抗压能力 |

| 制造业 | 研发、工艺、供应链、管培生 | 专业匹配度高、动手能力强、稳定性高 |

| 快消 | 市场营销、销售、品牌管理 | 沟通能力、创新思维、实习经历(快消优先) |

| 医药/生物 | 研发、注册、医学事务 | 专业背景(硕士/博士)、实验技能、严谨性 |

能力需求迭代:从“专业硬技能”到“综合软实力”

- 硬技能:岗位直接相关的专业能力,如编程语言(Java/Python)、数据分析工具(Excel/Tableau)、设计软件(CAD/PS)等,是“敲门砖”;

- 软实力:企业越来越重视“可迁移能力”,包括:

- 学习能力:快速适应行业变化,掌握新技能(如AI工具应用);

- 团队协作:跨部门沟通、资源整合能力;

- 解决问题能力:面对复杂场景的分析与决策能力;

- 职业素养:责任心、抗压性、企业文化认同感。

校园招聘的竞争规律:分层竞争与“信息差”影响

校园招聘的竞争呈现“金字塔结构”,不同层次高校、学历、专业的学生面临的竞争压力差异显著,信息差”对求职结果有重要影响。

分层竞争:高校与学历的“马太效应”

- 头部企业(如互联网大厂、顶尖券商)倾向于招聘“985/211/双一流”高校学生,部分岗位明确要求“硕士以上学历”,竞争比可达50:1甚至更高;

- 腰部企业(如区域龙头民企、细分行业龙头)更注重岗位匹配度,对学历要求相对宽松,竞争比约10:1-20:1;

- 基层岗位(如销售、客服、职能岗)对学历要求较低,竞争压力较小,但对“稳定性”和“吃苦精神”要求较高。

信息差:信息获取能力决定求职效率

- 信息渠道:企业官网、校招公众号(如“应届生求职网”)、内推(成功率比网申高3-5倍)、校园宣讲会(现场投递可获优先筛选权)是核心信息来源;

- 信息差影响:提前了解企业招聘偏好(如“是否看重实习经历”“笔试题型”)、准备针对性简历和面试,能显著提升通过率;反之,信息闭塞可能导致错过网申时间、盲目投递。

校园招聘的策略规律:企业与学生的双向适配

校园招聘本质是“企业选人”与“学生择业”的双向选择,双方需根据自身规律制定策略,实现高效匹配。

企业策略:精准定位与雇主品牌建设

- 精准定位:明确目标院校(根据行业布局选择高校)、岗位需求(核心能力模型)、招聘节奏(提前批+秋招+春招组合);

- 雇主品牌:通过校园宣讲会、实习项目、校企合作(如赞助竞赛、设立奖学金)提升品牌吸引力,尤其在“Z世代”求职者中,企业文化、员工福利、发展空间成为关键考量因素。

学生策略:早规划+差异化准备

- 早规划:从大三开始明确职业方向(考研/就业/考公),针对性积累实习、项目经验,提升GPA和证书;

- 差异化准备:避免“海投简历”,根据岗位要求定制简历(突出匹配技能),针对行业特点准备笔试(如刷行测题、算法题)、面试(模拟群面、准备STAR案例);

- 多手准备:不局限于单一行业或企业,可同时准备秋招、春招、考公、留学,分散风险。

相关问答FAQs

Q1:校园招聘中,实习经历对求职的重要性有多大?是否没有实习就无法找到好工作?

A:实习经历是校园招聘中的重要加分项,尤其对于互联网、快消、咨询等行业,企业通过实习考察候选人的岗位适配度和职业素养,但“没有实习�找不到好工作”:若学术成绩优异(如专业前10%)、有高质量项目经验(如竞赛获奖、科研课题)、或掌握核心技能(如编程、设计),仍可竞争优质岗位,关键在于“用成果证明能力”,而非单纯依赖实习经历。

Q2:秋招和春招的区别是什么?哪种机会更适合应届生?

A:秋招(9-12月)是“黄金期”,岗位数量多、质量高(核心岗位、管培生项目为主),竞争激烈但流程规范;春招(2-4月)是“补录期”,岗位较少以“补录+实习转正”为主,竞争压力略小,但优质岗位稀缺,对于应届生,建议优先抓住秋招机会,若秋招未理想结果,再通过春招补录或积累实习经验,为次年求职做准备。