静态路由是一种手动配置的路由条目,由网络管理员明确指定数据包的下一跳地址或出接口,适用于网络结构简单、拓扑固定的场景,配置静态路由的核心命令在不同厂商设备中略有差异,以下以华为(Huawei)和思科(Cisco)主流设备为例,详细说明静态路由的配置步骤及注意事项。

静态路由基础配置命令

华为设备(如VRP平台)

在华为设备中,静态路由配置命令为ip static-route,基本语法如下:

system-view

# 进入系统视图

ip static-route <目标网段> { <mask> | <mask-length> } { next-hop <下一跳IP地址> | interface <接口名> [ next-hop <下一跳IP地址> ] }

- 参数说明:

目标网段:要到达的目的网络地址,如168.2.0。mask:子网掩码,可写点分十进制(如255.255.0)或掩码长度(如24)。next-hop <下一跳IP>:指定下一跳路由器的IP地址。interface <接口名>:指定出接口,若该接口为点对点链路(如PPP)可直接使用,若为广播网络(如以太网)需配合下一跳IP。

示例:

配置到达目标网络168.3.0/24的静态路由,下一跳IP为0.12.2,出接口为GigabitEthernet 0/0/1:

ip static-route 192.168.3.0 24 next-hop 10.0.12.2 # 或指定出接口 ip static-route 192.168.3.0 24 interface GigabitEthernet 0/0/1 next-hop 10.0.12.2

思科设备(如IOS平台)

思科设备使用ip route命令配置静态路由,语法如下:

configure terminal

# 进入全局配置模式

ip route <目标网段> <mask> { <下一跳IP> | <接口名> }

- 参数说明:

目标网段与mask:同华为设备。下一跳IP或接口名:二选一,若指定出接口且该接口为多路访问网络(如以太网),需确保ARP表项正确。

示例:

配置到达0.0.0/8的静态路由,出接口为Serial0/0/1:

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Serial0/0/1

高级静态路由配置

默认路由(0.0.0.0/0)

默认路由用于匹配所有未知目标流量,配置命令与静态路由类似,仅将目标网段设为0.0.0,掩码为0。

- 华为:

ip static-route 0.0.0.0 0 next-hop <下一跳IP> - 思科:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <下一跳IP>

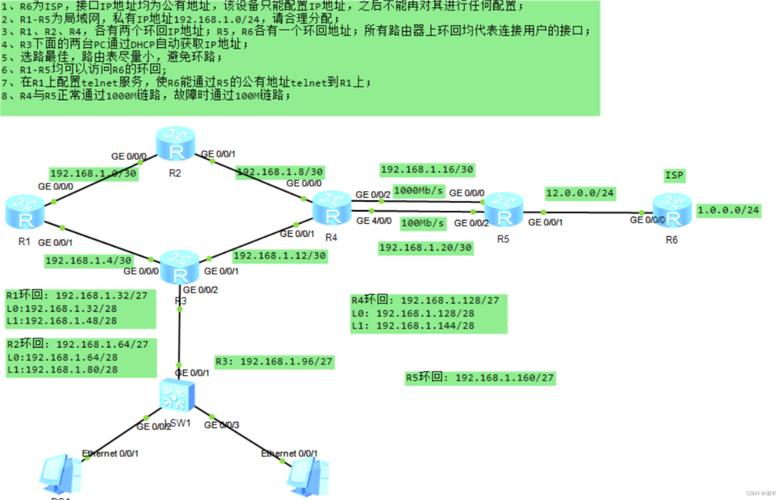

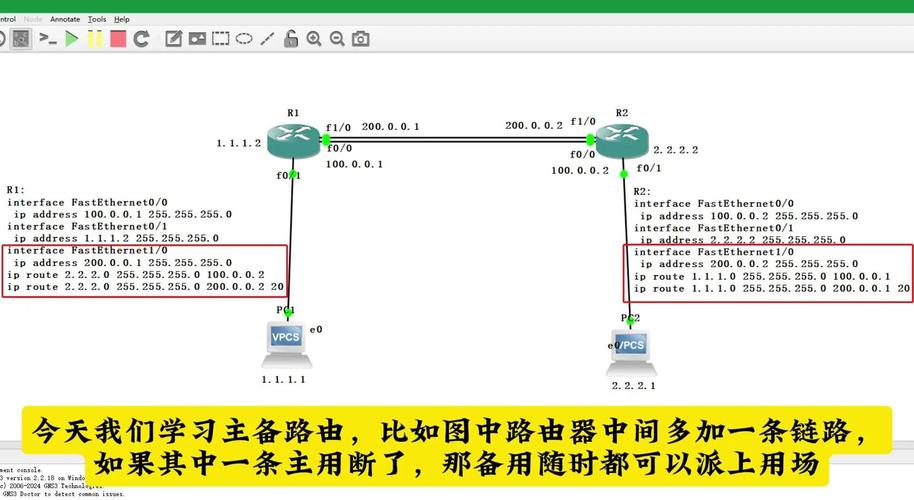

浮动静态路由(备份路由)

通过调整路由优先级(华为)或管理距离(思科),实现主链路故障时自动切换备份路由。

- 华为:在命令后添加

preference <值>(默认优先级为60,值越大优先级越低)。

示例:ip static-route 192.168.4.0 24 next-hop 10.0.23.3 preference 80 - 思科:在命令后添加

<距离>(默认管理距离为1,值越大优先级越低)。

示例:ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.23.3 2

静态路由验证与维护

配置完成后,需通过以下命令检查路由表状态:

- 华为:

display ip routing-table - 思科:

show ip route static

若路由未生效,需检查接口状态(display ip interface brief/show ip interface brief)、下一跳可达性及网络层连通性(ping/tracert)。

静态路由配置注意事项

- 下一跳与出接口匹配:在广播网络中,必须同时指定下一跳IP和出接口,避免路由环路。

- 优先级/管理距离:默认静态路由优先级高于动态路由协议(如OSPF优先级为10),但可通过调整实现路由备份。

- 网络变更处理:静态路由需手动维护,拓扑变化时需及时更新配置,否则可能导致流量中断。

相关问答FAQs

Q1:静态路由与动态路由协议的主要区别是什么?

A1:静态路由由管理员手动配置,无需额外协议开销,适用于小型稳定网络;动态路由协议(如OSPF、RIP)通过算法自动学习路由,适用于中大型复杂网络,但会增加设备CPU和带宽负担,静态路由的优先级通常高于动态路由,可通过调整实现备份切换。

Q2:如何解决静态路由配置后“不可达”的问题?

A2:首先检查路由表是否正确显示条目(display ip routing-table),重点确认目标网段、下一跳IP或出接口是否正确;其次检查接口状态是否为UP(display ip interface brief),以及下一跳设备是否可达(ping <下一跳IP>);最后验证源与目的之间的网络连通性,排查ACL或防火墙策略是否拦截流量。