向税务解释负库存情况时,企业需从业务实质、管理规范及合规性角度出发,结合库存管理逻辑、业务流程及财务核算规则,清晰说明负库存产生的合理性、临时性及已采取的整改措施,以消除税务机关对库存数据异常的疑虑,以下从负库存的常见原因、解释要点、所需材料及沟通技巧等方面展开详细说明。

负库存的常见成因及业务逻辑解释

负库存通常指库存数量为负数,即“账面库存小于实际出库数量”,其产生并非单纯的管理漏洞,往往与特定业务场景或核算方式相关,企业需结合自身经营模式,分类说明原因:

业务场景导致的正常负库存

- 先销后采模式:对于需满足紧急需求的行业(如汽车配件、医药流通),供应商可能采用“先发货、后补库”模式,客户下单后,企业为快速交付,直接从在途商品或供应商暂存库调货,此时系统已确认销售出库但尚未完成采购入库,形成短期负库存。

- 批次管理与先进先出冲突:在多批次入库场景中,若系统按“先进先出”原则自动扣减库存,但实际出库时因客户指定新批次或紧急调货导致旧批次库存不足,系统可能临时生成负库存,后续通过新批次入库冲抵。

- 在途库存未及时同步:跨区域调拨时,货物已从A仓库发出并扫码出库,但B仓库因物流信息延迟未及时扫码入库,期间两库系统数据未同步,可能导致A仓库库存为负(视为已出库)、B仓库未入库(视为库存未增加)。

系统核算与时间性差异

- 会计期间与业务期间错配:月度结账前,已发出商品但未开具发票(如托收承付方式),财务系统按“发出商品”确认出库减少库存,但税务系统未确认收入,导致库存账面数与税务申报数暂时不一致。

- 暂估入库冲回:月末暂估入库时,因发票未到按预估价入账,次月初收到红字发票冲销原暂估,若冲销时间点在出库之后,系统可能出现暂估库存为负,待实际发票到达后重新入库调整。

管理流程优化中的过渡期现象

- 库存盘点调整过渡:定期盘点发现盘亏时,需先通过“待处理财产损溢”科目调整库存,待审批后转入营业外支出,此过渡期可能短暂出现负库存。

- 系统升级或数据迁移:更换库存管理系统时,因旧系统数据迁移延迟或新旧系统编码规则差异,可能导致部分库存数据未同步,形成临时性负库存,需提供系统升级记录及数据核对表佐证。

向税务解释的核心要点与沟通策略

税务机关关注负库存的实质风险(如隐匿收入、虚列成本),因此解释需围绕“真实业务、合理流程、及时整改”展开,避免单纯强调“系统错误”。

明确业务真实性,提供证据链

- 合同与订单支撑:提供与负库存相关的销售合同、采购订单、客户签收单,证明交易真实发生,先销后采”模式下需补充供应商的“先货后票”协议及物流跟踪记录。

- 物流与单据匹配:提供出库单、运输单、入库扫描记录等,说明货物实际流转路径,如跨区域调拨需提供调拨指令及双方仓库的签收时间戳。

- 系统操作日志:截取库存管理系统中负库存生成的操作记录(如出库库位、操作人、时间),证明符合企业内部流程规范。

说明核算方法的合规性

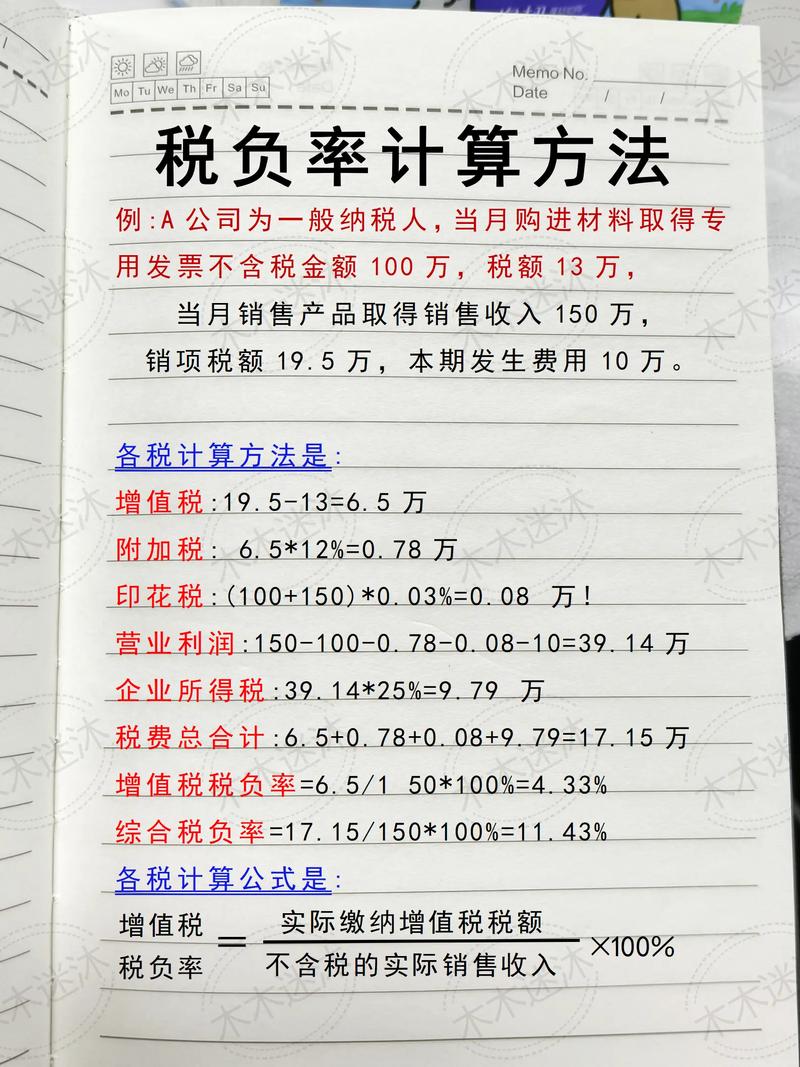

- 引用会计准则:根据《企业会计准则第1号——存货》,存货采用实际成本核算时,可选用先进先出法、移动加权平均法等,需向税务说明企业所选方法符合准则且已一贯执行,移动加权平均法下,单价波动导致库存金额为负,但数量为正,系系统核算逻辑所致”。

- 暂估与冲回的规范性:提供暂估入库的记账凭证、发票核对表及冲销分录,说明暂估金额依据充分(如合同价、市场价),冲回时间符合税法规定(如取得发票的次月)。

强调临时性与整改措施

- 数据动态性说明:通过库存变动台账(如下表)展示负库存的“发生-持续-解决”全流程,证明其短期性,避免长期挂账。

| 日期 | 库存编码 | 期初库存 | 本期出库 | 本期入库 | 期末库存 | 负库存原因 | 整改措施 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023-05-01 | A001 | 100 | 150 | 0 | -50 | 紧急调货,在途未入库 | 5月3日入库200,余额150 |

| 2023-05-15 | B002 | 80 | 90 | 0 | -10 | 批次先进先出冲突 | 5月16日入库50,余额40 |

- 制度完善与系统优化:说明企业已针对负库存问题修订《库存管理制度》(如增加在途库存跟踪机制、优化系统自动校验规则),并提供培训记录、系统升级方案等,证明风险可控。

沟通时的注意事项

- 主动申报,配合核查:发现负库存后,应主动向主管税务机关说明情况,而非等待税务检查,提交资料时需分类整理、标注页码,方便税务人员查阅。

- 数据口径一致:确保库存台账、财务账、税务申报数据逻辑匹配,如差异需提供调整说明(如视同销售业务导致的库存减少)。

- 专业术语通俗化:避免过度使用技术性语言,用“紧急订单处理”“跨仓调拨”等业务场景描述替代“系统暂估冲回”等会计术语,便于税务理解。

相关问答FAQs

问题1:负库存是否会被税务机关认定为隐匿收入?

解答:不一定,负库存本身是库存管理中的数据状态,是否涉及隐匿收入需结合业务实质判断,若企业能提供真实交易证据(如销售合同、发货记录)、说明负库存形成原因(如先销后采、系统核算差异),并证明后续已通过入库调整恢复库存账实相符,则不会被认定为隐匿收入,相反,若长期存在负库存且无法合理解释,可能引发税务稽查,需按“未按规定申报收入”补缴税款及滞纳金。

问题2:如何预防负库存引发税务风险?

解答:可从三方面预防:一是规范业务流程,对“先销后采”等特殊模式签订书面协议,明确物流与票据传递节点;二是优化系统功能,设置库存预警阈值(如低于安全库存时自动冻结出库),并定期核对系统数据与实物库存;三是加强财务与业务部门协同,确保出库、入库、暂估等业务及时入账,每月编制《库存差异调节表》,对异常波动专项分析,留存备查资料。