在汉语拼音中,n和l的区分是许多学习者,尤其是方言区学习者(如南方部分地区)的常见难点,两者的混淆不仅影响发音准确性,还可能导致词义误解(如“男”nán与“蓝”lán),要从字体和拼读两个层面区分n和l,需结合发音部位、方法及字形特点进行系统训练。

发音机制的核心差异

n(鼻音)和l(边音)均为舌尖中音,发音部位相同(舌尖抵上齿龈),但发音方法截然不同:

- n是鼻音:发音时,舌尖抵住上齿龈,软腭下垂,气流完全从鼻腔通过,声带振动,nǎi”(奶)发音时,手指轻按鼻翼会感到明显震动。

- l是边音:发音时,舌尖抵住上齿龈,但舌两侧留有空隙,气流从舌头两侧流出,声带振动,lǎo”(老)发音时,鼻翼无震动,气流从口腔两侧通过。

字形区分与记忆技巧

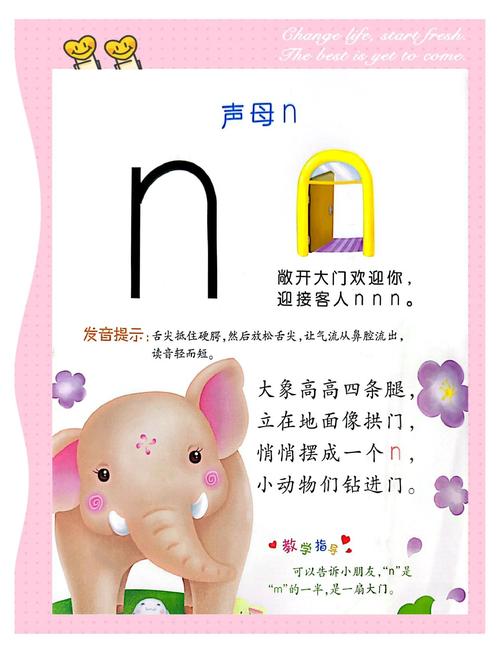

从字体结构看,n和l均为简单笔画,但可通过“象形联想”强化记忆:

- n形似“门洞”:两笔组成,第一笔斜向下,第二笔向左弯折,如同一个半开的门洞,可联想“鼻音”的“鼻”与“门”谐音,或想象气流从“门洞”上方的鼻腔通过。

- l形似“小棍”:一笔竖下,末端无弯折,如同直立的棍子,可联想“边音”的“边”与“棍”的笔直形态对应,或想象气流顺着“棍子”两侧流过。

字形对比表: | 字母 | 结构特点 | 象形联想 | 关键记忆点 | |------|----------|----------|------------| | n | 两笔,第二笔向左弯折 | 像半开的门洞 | 末端有“弯”,气流从鼻出 | | l | 一笔竖直,无弯折 | 像直立的棍子 | 笔画“直”,气流从侧出 |

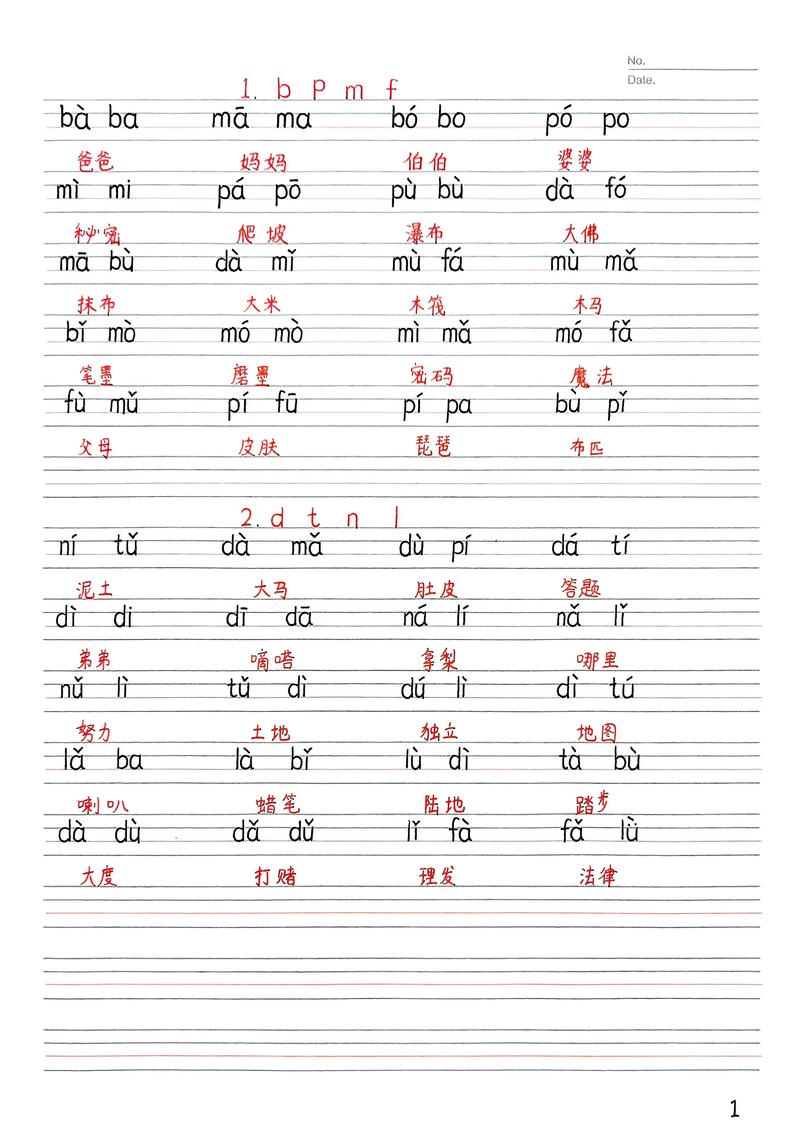

拼读训练方法

对比辨音法

通过“声韵搭配+声调”对比,强化听觉差异。

- n系列:nā(拿)、nǎ(哪)、nà(那)、nán(男)、nǚ(女)

- l系列:lā(拉)、lǎ(喇)、là(腊)、lán(蓝)、lǚ(旅) 可录制标准音频,反复听辨,尤其关注声母后的第一个元音是否“鼻化”(n)或“清晰”(l)。

发动感觉训练

- n的鼻音感:发音前捏住鼻子,若发音时鼻子无法出气且声音憋闷,则说明方法正确(气流完全从鼻通过)。

- l的边音感:发音时舌尖轻抵上齿龈,气流从舌两侧吹向手心,能感受到气流偏移,同时鼻翼无震动。

绕口令强化

- n类绕口令:“牛郎年年念刘娘,刘娘连连念牛郎。”(反复练习n的鼻音连贯性)

- l类绕口令:“六叔和六舅,去买肉和酒。”(重点突出l的清晰舌尖音)

常见字归类记忆

将n声母和l声母的常用字分类整理,避免混淆:

- n声母字:你(nǐ)、年(nián)、女(nǚ)、内(nèi)

- l声母字:里(lǐ)、连(lián)、绿(lǜ)、累(lèi)

方言区专项突破

对于n/l不分的方言区(如湖南、湖北、四川部分地区),可采用“声韵调分离训练法”:

- 先练韵母:重点练习鼻韵母(如an、en)与非鼻韵母(如al、el)的区分,ban(班)”与“ban(搬)”的差异。

- 再练声母:单独发n和l,感受舌尖与上齿龈的接触力度(n需稍紧,l需稍松)。

- 最后结合声调:通过“四声组合”对比,如“nì(逆)”与“lì(利)”。

实用场景纠错

在日常交流中,若发现n/l混淆,可通过“自我录音+回听”纠正,将“奶奶(nǎinai)”误读为“来来(láilai)”时,录音对比标准发音,找出问题点并针对性练习。

相关问答FAQs

Q1:为什么南方方言区的人容易混淆n和l?

A1:部分南方方言(如粤语、闽语、客家话)中,n和l不分或合并为一个音(如均读为l),导致母语迁移干扰,粤语中“男”和“蓝”均读作“laan4”,因此在学习普通话时需重新建立n的发音肌肉记忆,建议通过“捏鼻法”等强化训练,打破原有发音习惯。

Q2:如何快速判断自己是否正确区分n和l?

A2:可采用“三步测试法”:①捏鼻测试:发n时鼻子应震动,发l时不应震动;②听音对比:录制自己读“n-l”对比词(如“怒-路”“女-旅”),与标准音频比对;③场景应用:尝试朗读绕口令“牛郎恋刘娘,刘娘念牛郎”,若能清晰区分“牛郎(niúláng)”和“刘娘(liúniáng)”,则基本掌握,若仍有困难,建议结合专业语音教材或老师指导。