企业人才获取的多元路径与策略选择

在现代企业管理体系中,招聘作为人力资源管理的核心环节,其类型与策略直接关系到企业人才质量、组织效能及长期发展,随着经济环境变化、技术迭代加速以及新生代劳动力市场特征凸显,传统的单一招聘模式已难以满足企业动态发展需求。"招聘类型自"这一概念,本质上是企业根据自身战略目标、行业特性、岗位需求及人才市场供给情况,自主选择、组合与创新招聘类型的能力体现,这种自主选择权不仅赋予企业更大的灵活性,更要求其建立系统化的招聘类型管理体系,以实现人才获取的最优化。

从招聘渠道维度划分,企业可选择的招聘类型主要包含内部招聘与外部招聘两大类,每一类又衍生出多样化的子类型,内部招聘是指从企业现有员工中选拔人才填补岗位空缺,其典型形式包括内部晋升、岗位轮换、内部推荐等,这种招聘类型的核心优势在于能够显著降低招聘成本,缩短岗位适应周期,同时通过提供职业发展机会提升员工忠诚度,某互联网公司通过建立"技术与管理双通道晋升体系",允许工程师通过技术路径或管理路径实现职业进阶,内部晋升比例达到35%,有效降低了核心技术人才流失率,内部推荐则借助员工社交网络扩大人才触达范围,某快消企业通过设置阶梯式推荐奖励机制,使内部推荐员工留存率比外部招聘高出20%,但需注意避免"圈子文化"对组织多样性的潜在影响。

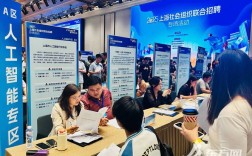

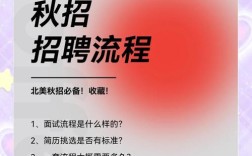

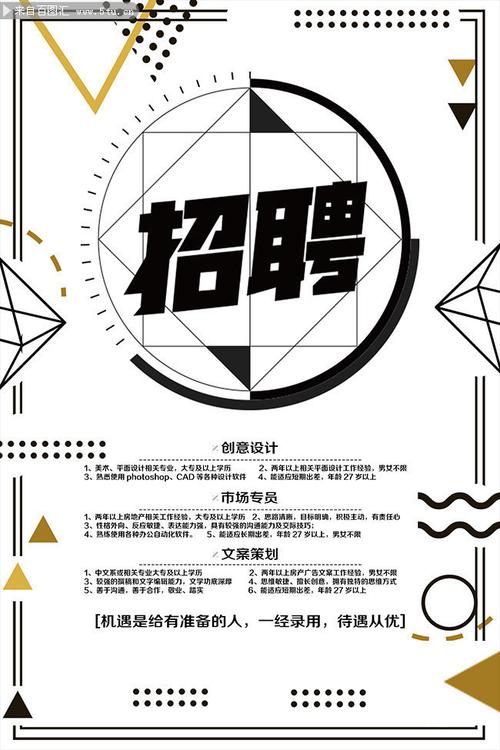

外部招聘作为人才补充的主要来源,其类型呈现多元化发展趋势,校园招聘针对应届毕业生群体,通过校园宣讲会、双选会、实习生计划等方式储备未来人才,尤其适合需要培养长期雇主品牌的行业,社会招聘则面向有工作经验的职业人才,主要渠道包括招聘网站(如智联招聘、前程无忧)、行业垂直平台(如拉勾网、BOSS直聘)、猎头合作及线下招聘会等,猎头服务主要针对中高层管理岗位及稀缺技术人才,虽然招聘成本较高(通常为年薪的20%-30%),但能精准触达被动求职者,新兴的招聘类型如社交媒体招聘(领英、脉脉等)、直播带岗、元宇宙招聘等,正凭借其互动性和传播优势逐渐成为主流,某科技公司通过在抖音开展"技术大神面对面"直播招聘,单场吸引超5万次观看,收到简历1200余份,显著提升了雇主年轻化形象。

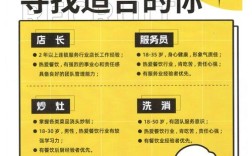

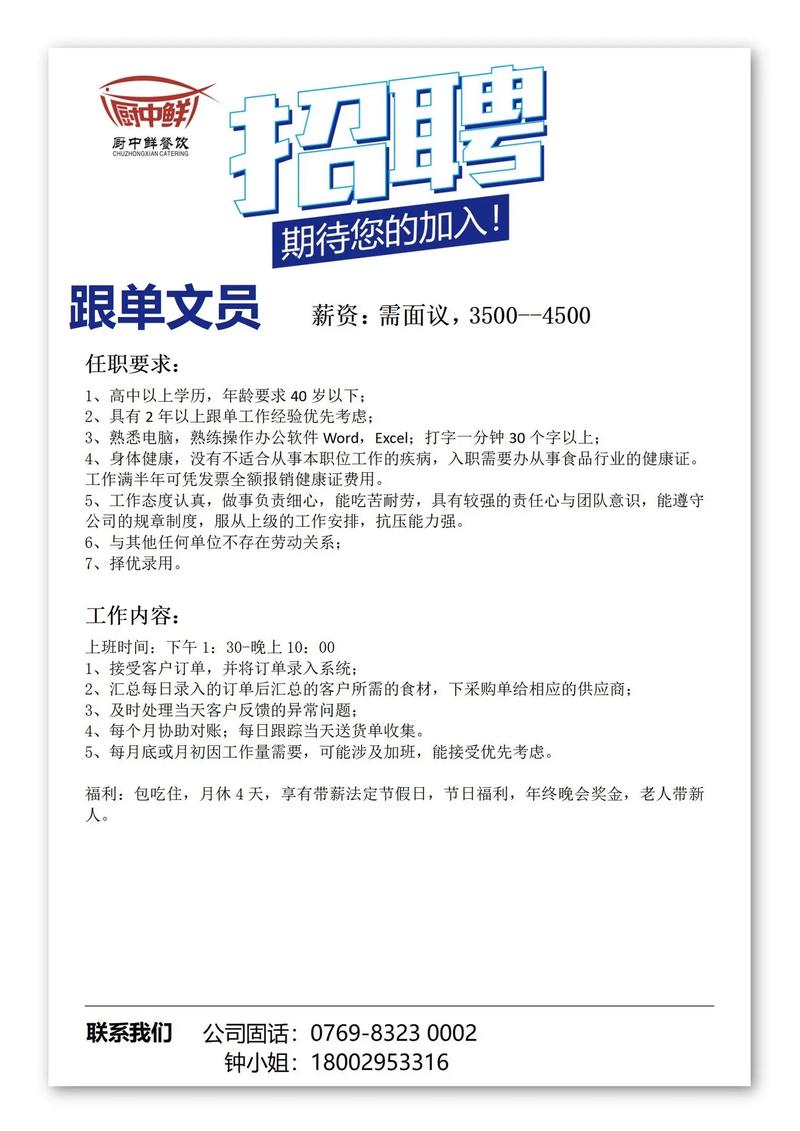

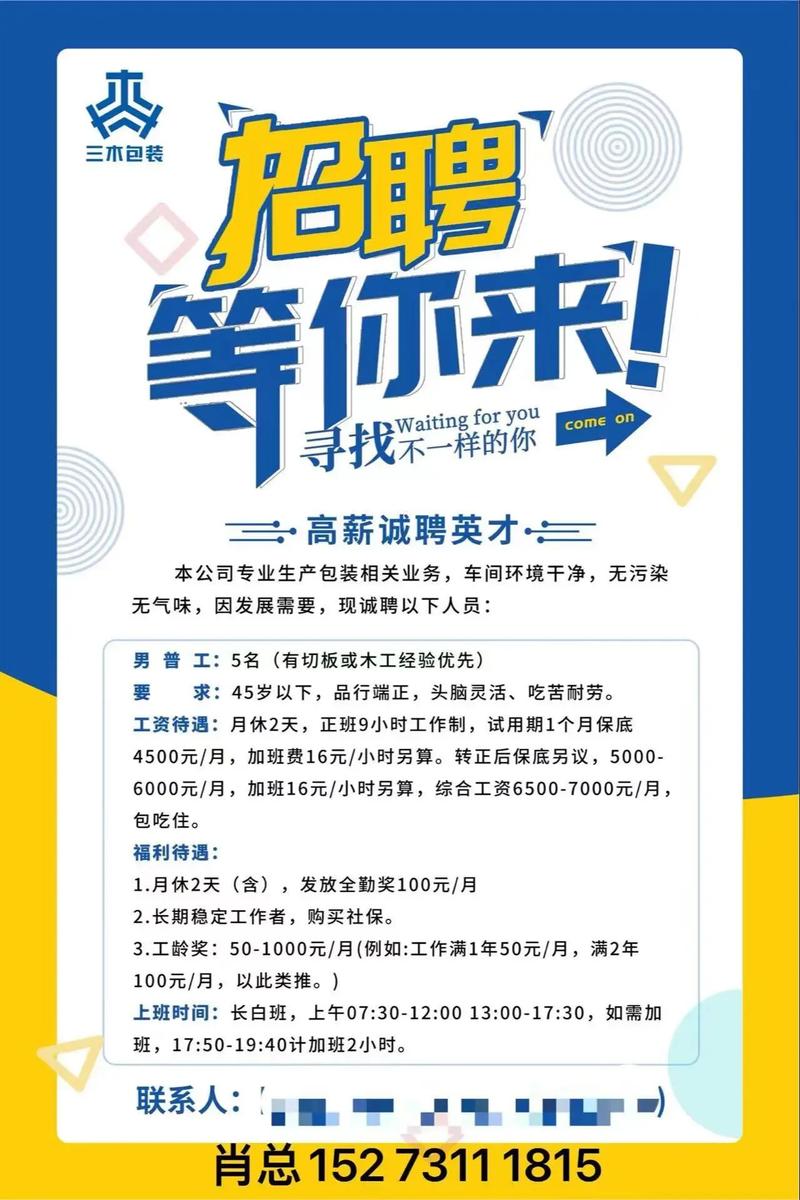

按招聘性质与用工关系划分,招聘类型可分为正式编制招聘、劳务派遣、项目制招聘、兼职/实习招聘等,正式编制招聘适用于企业核心岗位,签订长期劳动合同,享有完整福利保障,是组织稳定性的重要基础,劳务派遣适用于临时性、辅助性或替代性岗位,企业通过劳务派遣公司用工,可降低用人风险和管理成本,但需注意《劳务派遣暂行规定》对用工比例的限制(不超过10%),项目制招聘则针对特定项目周期需求,以完成项目任务为目标,在互联网、咨询等行业广泛应用,如某咨询公司为应对业务高峰期,采用项目制招聘行业研究员,项目结束后根据表现择优转正,兼职与实习招聘主要解决阶段性用工需求,同时作为人才储备的重要途径,某零售企业通过"暑期实习生计划"留用率达40%,有效降低了基层岗位招聘压力。

按招聘组织方式划分,可分为集中招聘与分散招聘,集中招聘通常在企业扩张期或大规模岗位空缺时采用,通过标准化流程和统一资源调配提高效率,如某制造企业"万人招聘计划"采用线上初筛+线下多城市集中面试的模式,两个月内完成8000人招聘,分散招聘则由各业务单元根据需求自主开展,适用于常态化人才补充,但需建立统一的招聘标准体系避免"各自为政",企业还可根据招聘周期选择定期招聘与不定期招聘,定期招聘如年度校园招聘、季度社会招聘,不定期招聘则针对突发性岗位需求。

不同招聘类型的选择需遵循匹配性原则,综合考虑企业战略、岗位特性、人才市场及成本效益,对于技术研发类核心岗位,应优先考虑内部晋升结合猎头外部寻访;对于快速扩张期的业务岗位,可采用集中校园招聘+内部推荐组合策略;对于需要创新思维的岗位,社交媒体招聘及跨界人才挖掘可能更有效,企业还需建立招聘类型效果评估机制,通过各渠道简历转化率、新员工留存率、岗位胜任度等指标,持续优化招聘类型结构,某跨国企业通过建立"招聘渠道效能评估模型",将年度招聘预算向ROI最高的三个渠道倾斜,使整体招聘成本降低18%。

在实际操作中,企业往往需要综合运用多种招聘类型构建"人才获取矩阵",一家快速发展的新能源企业可能采用以下组合策略:核心技术岗位通过猎头+行业会议招聘,中层管理岗位以内部晋升为主辅以外部社会招聘,基层生产岗位采用集中校园招聘+劳务派遣补充,市场推广岗位则依赖社交媒体招聘与内部推荐,这种组合策略既保证了关键人才的质量,又兼顾了用工灵活性与成本控制。

随着数字化技术的发展,招聘类型的自主选择正面临新的机遇与挑战,AI招聘系统能够通过大数据分析预测不同招聘渠道的效果,智能推荐最优招聘类型组合;而远程办公的普及则使得地域限制进一步打破,企业可从全球范围选择最适合的招聘方式,但同时也需警惕算法偏见可能带来的招聘歧视,以及过度依赖技术导致的人文关怀缺失等问题。

招聘类型的自主选择不是简单的渠道堆砌,而是基于企业战略与人才市场的系统性决策,企业需要建立动态调整机制,定期审视各类招聘类型的效能,结合组织发展阶段与外部环境变化,不断优化人才获取策略,只有将招聘类型选择纳入企业整体人力资源战略体系,才能在激烈的人才竞争中构建可持续的竞争优势,为组织发展提供坚实的人才支撑。

相关问答FAQs:

Q1:企业如何平衡内部招聘与外部招聘的比例? A1:内部与外部招聘比例的平衡需结合企业生命周期、岗位性质及文化适配性综合考量,初创期可侧重外部招聘引入新鲜血液与行业经验;成长期保持内外部1:1比例,兼顾稳定性与创新性;成熟期内部比例可提升至60%-70%以维持组织稳定,对于需要变革创新的岗位(如数字化转型负责人)应优先外部招聘,而需要深入理解企业文化的岗位(如财务总监)则更适合内部晋升,建议建立"人才盘点-需求分析-渠道匹配"的决策流程,定期评估内外部招聘的效果指标(如留存率、绩效表现),动态调整比例结构。

Q2:在招聘类型选择中,如何控制成本同时保证人才质量? A2:控制招聘成本与保证人才质量可通过以下策略实现:一是建立分层分类的招聘预算体系,核心岗位投入更多资源于精准渠道(如猎头),辅助岗位优先选择低成本高效渠道(如内部推荐、校园招聘);二是优化招聘流程,引入AI初筛、视频面试等技术手段降低单次招聘成本;三是推行"质量成本"核算,不仅关注招聘直接成本,更要评估新员工绩效产出、离职率等隐性成本;四是构建长期人才供应链,通过实习生计划、雇主品牌建设等降低未来招聘成本;五是建立渠道效果评估模型,根据ROI动态分配预算,将资源向高效渠道倾斜,某企业通过将30%招聘预算转向内部推荐(奖励成本2000元/人),使核心岗位招聘成本降低40%,且新员工1年留存率提升25%。