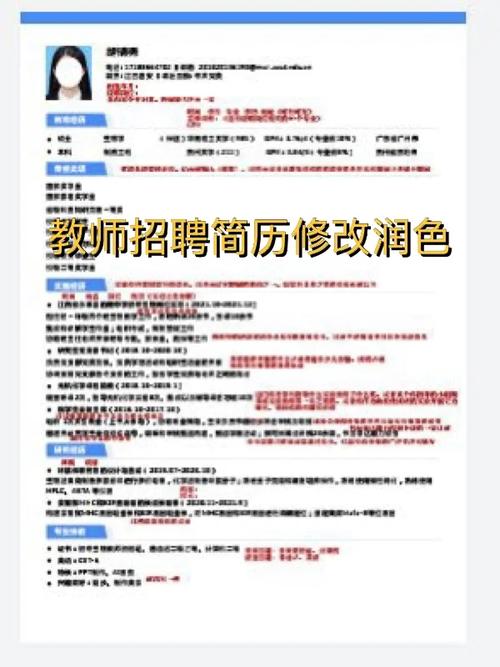

在全球化与本土化深度融合的当下,企业出海已成为拓展市场、提升品牌影响力的重要战略,而“汉化招聘润色”作为连接海外人才与国内岗位的关键环节,其质量直接关系到招聘效率与人才匹配度,所谓汉化招聘润色,并非简单的语言转换,而是基于对目标语言文化、职场习惯及岗位需求的深度理解,对原始招聘信息进行专业化、本土化改造的过程,旨在消除语言与文化壁垒,精准传递岗位价值,吸引符合企业需求的优秀人才。

汉化招聘润色的核心在于“精准”与“共鸣”,需确保语言表达的准确性与专业性,避免因直译导致的歧义或生硬感,将“fast-paced environment”直译为“快节奏环境”虽无语法错误,但润色为“高强度、快节奏的协作氛围”更能体现职场特性,让求职者直观感知工作状态;需融入本土化职场语境,增强信息的亲和力与吸引力,外企招聘中常见的“competitive salary”,若直译为“有竞争力的薪资”略显平淡,而结合国内求职者关注点,润色为“提供行业内有竞争力的薪酬包(含年终奖、季度奖金等)”则更具说服力,还需关注文化差异的适配性,如欧美企业招聘中常见的“work-life balance”,在国内语境下可结合实际情况补充为“弹性工作制+带薪年假+健康体检”,让福利政策更贴近本土求职者的期待。

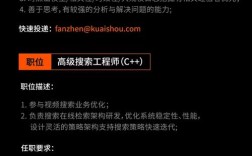

从实践操作来看,汉化招聘润色需遵循系统性流程,需对原始招聘信息进行深度解构,明确岗位职责、任职要求、企业优势等核心要素,确保翻译后信息的完整性与逻辑性,针对目标语言(如中文)的表达习惯调整句式结构,例如将英文中多用的被动语态转换为主动语态,长句拆分为短句,提升信息的可读性,对行业术语、专业名词进行标准化处理,避免“一词多译”造成的混乱,如“Product Manager”统一译为“产品经理”而非“产品总监”或“项目负责人”,加入本土化元素,如企业价值观、团队文化、职业发展路径等,通过具体案例或数据增强信息的真实感与吸引力,团队核心成员来自BAT等头部企业,年均晋升比例达30%”比单纯强调“扁平化管理”更能打动求职者。

为提升汉化招聘润色的效率与质量,企业可建立标准化审核流程,或借助专业翻译工具与人工校对相结合的方式,以下为汉化招聘润色关键要素对照表:

| 原始信息类型 | 汉化润色要点 | 案例对比 |

|---|---|---|

| 岗位职责 | 使用动词开头,明确核心任务,突出成果导向 | 原文:“Responsible for user growth” → 润色:“主导用户增长策略制定与执行,实现季度用户量提升20%” |

| 任职要求 | 区分“必备”与“加分项”,避免模糊表述,结合国内学历、证书体系 | 原文:“Master’s degree preferred” → 润色:“本科及以上学历,硕士学历优先;持有PMP证书者加分” |

| 企业福利 | 具体化、场景化,突出本土化特色 | 原文:“Good benefits” → 润色:“六险一金+补充商业保险、免费三餐、年度体检、团建基金” |

| 企业文化 | 用故事化语言替代抽象描述,增强代入感 | 原文:“Innovative culture” → 润色:“每周创新提案会,优秀 ideas 可直接获得项目孵化资源” |

值得注意的是,汉化招聘润色并非“一刀切”的标准化改造,而是需结合企业属性、行业特点及目标人群进行定制化调整,互联网企业可侧重“年轻化、活力感”,使用“搞事情”“一起搞波大的”等口语化表达;而传统制造业或外企则需保持“专业、严谨”的风格,避免过度网络化用语,需定期复盘润色后的招聘数据,如简历投递量、转化率等,通过A/B测试优化语言表达,持续提升招聘效果。

相关问答FAQs

Q1:汉化招聘润色与普通翻译有何区别?

A1:汉化招聘润色超越语言层面的“字面转换”,更强调文化适配与职场共鸣,普通翻译注重准确性,而汉化润色需结合本土求职者的阅读习惯、关注点(如薪资结构、晋升空间、企业文化等),对信息进行重组、补充与优化,使其既符合语言规范,又能精准触达目标人群,提升招聘吸引力。“flexible working hours”普通翻译为“弹性工作时间”,汉化润色则可能结合国内职场环境细化为“核心工作日10:00-16:00到岗,其余时间可远程办公”,更清晰具体。

Q2:如何判断汉化招聘润色的质量是否达标?

A2:判断标准可从三个维度综合考量:一是信息准确性,确保岗位职责、任职要求等核心内容无遗漏、无歧义;二是语言本土化程度,表达是否符合中文职场语境,是否避免“翻译腔”,能否引发求职者共鸣;三是转化效果,可通过简历投递量、咨询量、录用率等数据评估,若润色后同一岗位的优质简历数量显著提升,则说明润色质量达标,还可邀请内部员工或目标人群试读,收集其对信息清晰度、吸引力的反馈。