招聘工作是组织获取人才、优化团队结构的关键环节,而STAR原则作为行为面试法的核心工具,能帮助招聘者通过结构化提问精准评估候选人的实际能力与岗位匹配度,本文将详细解析STAR原则的内涵、应用步骤、注意事项及实践案例,并结合FAQs解答常见疑问,助力招聘者提升面试效率与选人准确性。

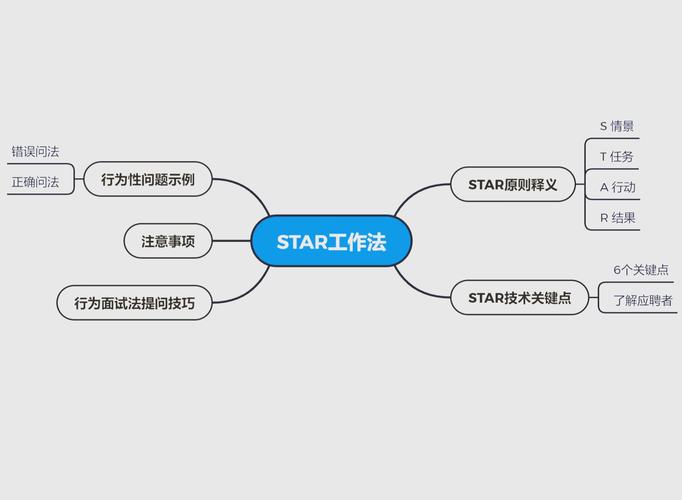

STAR原则的核心内涵

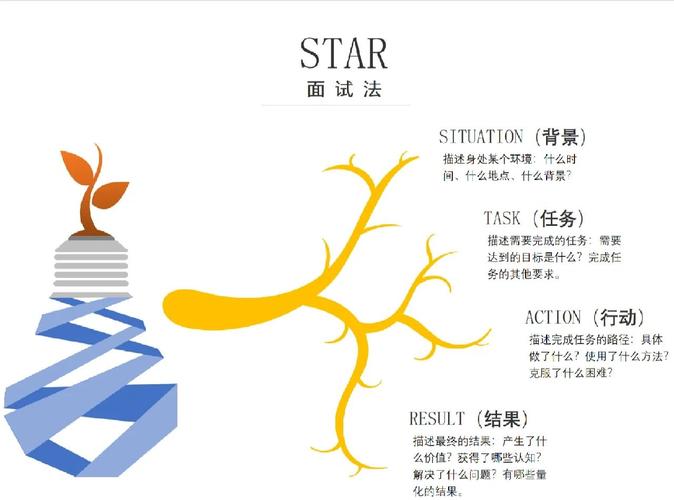

STAR原则是Situation(情境)、Task(任务)、Action(行动)、Result(结果)四个英文单词的首字母缩写,通过引导候选人描述具体经历中的情境背景、任务目标、行动过程及最终结果,还原真实场景下的行为表现,避免抽象回答或主观评价,从而客观评估候选人的能力素质。

- Situation(情境):指事件发生的具体背景,包括时间、地点、涉及的人员及环境因素。“在2022年第三季度,我所在的公司面临市场份额下滑10%的困境,团队需在两个月内推出新产品以扭转局面。”清晰的情境能让面试官理解挑战的复杂性与真实性。

- Task(任务):指候选人在情境中需要承担的具体职责或目标,需明确“你要做什么”。“作为产品经理,我的核心任务是带领5人团队完成新产品的需求调研、原型设计及上线前测试,确保产品符合目标用户需求。”任务描述应聚焦候选人的直接责任,而非团队整体目标。

- Action(行动):指候选人为了完成任务采取的具体步骤、方法及个人决策,这是STAR原则的核心部分,需突出“你做了什么”“为什么这么做”。“我首先通过用户访谈和问卷调研收集了300份有效反馈,提炼出3个核心需求;随后采用敏捷开发模式,每周与开发团队同步进度,优先解决用户最关注的‘一键下单’功能;上线前邀请50名种子用户进行内测,根据反馈优化了界面交互逻辑。”行动描述需具体、可量化,避免“参与”“协助”等模糊词汇。

- Result(结果):指行动带来的直接成果、影响及候选人的反思,需明确“最终怎么样”,最好包含数据支撑或他人评价。“产品上线后首月用户注册量突破5万,较同类产品增长20%;用户满意度调研显示,‘操作便捷性’评分达4.8分(满分5分);该产品最终帮助团队市场份额回升8%,我个人也因此获得公司‘季度创新奖’。”结果不仅体现成功经验,也可包含失败教训及改进方向,展现候选人的成长思维。

STAR原则在招聘中的具体应用步骤

基于岗位需求设计STAR问题

面试前需明确岗位的核心能力要求(如沟通能力、问题解决能力、团队协作等),针对每个能力设计针对性的STAR问题。

- 沟通能力:“请描述一次你需要向非技术背景的领导汇报复杂项目进展的经历。”

- 抗压能力:“分享一个你在高压下(如项目 deadline 突前、资源不足)完成任务的案例。”

- 领导力:“举例说明你是如何带领团队解决突发危机的。”

问题设计应避免引导性(如“你是否遇到过……困难?”),而是用“请描述一次……”等开放式提问,鼓励候选人自主回忆具体场景。

引导候选人完整描述STAR四要素

面试中需通过追问确保候选人回答完整,避免遗漏关键环节,可使用以下话术:

- 情境追问:“这个项目发生在什么时间段?团队当时有多少人?”

- 任务追问:“你在团队中具体负责哪部分工作?目标是什么?”

- 行动追问:“为什么选择这种方法?当时遇到过哪些阻力?你是如何决策的?”

- 结果追问:“这个结果如何衡量?对你个人或团队有什么后续影响?”

当候选人提到“我负责了一个市场推广项目”,可追问:“这个项目当时的背景是什么?(情境)你的具体任务指标是什么?(任务)你在推广过程中采取了哪些具体行动?(行动)最终用户增长数据如何?(结果)”

结合岗位能力标准评估候选人回答

候选人描述完成后,面试官需将STAR内容与岗位能力要求匹配,重点关注:

- 行动的针对性:行动是否直接服务于任务目标?是否体现了岗位所需的核心能力(如数据分析能力、创新思维)?

- 结果的关联性:结果是否验证了行动的有效性?是否达到或超越预期目标?

- 反思的深度:候选人是否总结了经验教训?是否展现出持续改进的意识?

招聘“数据分析专员”时,候选人若提到“通过用户行为数据定位流失原因,推动产品功能优化,使次日留存率提升15%”,其行动(数据收集、问题定位、跨部门协作)与结果(留存率提升)可直接匹配岗位所需的“数据分析能力”和“结果导向”。

STAR原则的注意事项

避免陷入“STAR陷阱”

部分候选人可能因紧张或准备不足,回答过于简略或偏离主题,面试官需及时引导,但避免打断或强行“套用”STAR框架,当候选人只描述结果时,可追问:“能具体说说你为了达成这个结果做了哪些准备工作吗?”

关注“真实行为”而非“理论假设”

STAR原则的核心是评估“过去行为预测未来表现”,因此需警惕候选人回答“我会怎么做”(理论假设),而非“我当时做了什么”(实际行为),针对“如何处理客户投诉”的问题,优秀回答应包含“曾遇到客户因物流延迟投诉,我首先安抚情绪并承诺24小时内跟进,随后协调仓储部门优化配送路线,最终客户满意度从3分提升至5分”,而非“我会先倾听客户需求,再提供解决方案”。

结合其他面试方法互补

STAR原则适用于评估“可量化、可观察”的能力(如执行力、专业技能),但对于价值观、职业动机等深层素质,需结合情景模拟、压力面试等方法综合判断,评估“企业文化匹配度”时,可设计“如果同事违反公司规定,你会怎么做?”的情景模拟问题,观察候选人的价值观倾向。

STAR原则应用案例对比

以下通过对比“无效回答”与“有效回答”,直观展示STAR原则的价值:

| 问题 | 无效回答(非STAR) | 有效回答(STAR) |

|---|---|---|

| “请描述一次你解决团队冲突的经历。” | “我擅长沟通,能化解团队矛盾,大家都很信任我。” | 情境:2021年,我负责的跨部门项目中,技术与设计团队因界面功能优先级产生分歧,导致项目延期3天。 任务:我的目标是协调双方达成一致,确保项目按期上线。 行动:我首先分别与两个团队沟通,了解技术方“开发周期紧张”和设计方“用户体验优先”的核心诉求;随后组织联合会议,引导双方聚焦“用户核心需求”,提出“核心功能优先开发,次要功能迭代优化”的折中方案;并制定每日同步机制,实时解决分歧。 结果:双方达成共识,项目最终按时上线,用户反馈“功能流畅且界面友好”,团队协作满意度提升25%。 |

相关问答FAQs

Q1:候选人回答过于笼统,无法提取有效STAR信息怎么办?

A:若候选人回答模糊(如“我通过努力完成了项目”),可通过“拆解法”和“时间线法”引导:

- 拆解法:“能具体说说‘努力’体现在哪些方面吗?比如你每天的工作安排是什么?”

- 时间线法:“我们从项目启动开始梳理:第一步你做了什么?第二步遇到什么问题?如何解决的?”

可举例提示:“你调研了用户需求’,具体调研了多少用户?用了什么方法(问卷/访谈)?”帮助候选人回忆细节,若多次引导后仍无法提供具体信息,可能说明候选人缺乏相关经验,需谨慎评估。

Q2:STAR原则是否适用于所有岗位的面试?有没有例外情况?

A:STAR原则适用于80%以上的岗位,尤其是需要“实操能力”“问题解决能力”的岗位(如技术、销售、管理岗),但对于以下岗位,需灵活调整:

- 应届生/无经验岗位:候选人可能缺乏工作经历,可引导其描述“校园项目”“实习经历”或“生活中的案例”(如组织班级活动、解决社团冲突),重点考察“可迁移能力”(如组织协调、沟通表达)。

- 创意设计/艺术类岗位:此类岗位更侧重“思维过程”而非“标准流程”,可结合“作品集提问”,如“能说说这个设计作品的灵感来源吗?你如何平衡客户需求与个人创意?”

- 高层管理岗:需关注“战略思维”“资源整合”等宏观能力,可设计“情景模拟+STAR结合”的问题,如“如果公司让你开拓新市场,你会怎么做?请结合你过去的经验说明。”

STAR原则是面试的“导航工具”,而非“僵化模板”,招聘者需根据岗位特性灵活应用,才能精准识别人才。