校园招聘作为企业吸纳新鲜血液的重要途径,其待遇体系一直是求职者关注的焦点,相较于社会招聘,校园招聘的待遇设计更侧重于系统性培养和长期发展,整体呈现出“基础保障扎实+成长空间广阔”的特点,但具体会因行业、企业性质、岗位类型及城市差异而有所不同,以下从薪资结构、福利保障、培训发展及隐性价值四个维度展开分析,并辅以不同岗位的待遇参考表格,帮助求职者全面了解校园招聘待遇的真实面貌。

薪资结构:基础保障与绩效激励并存

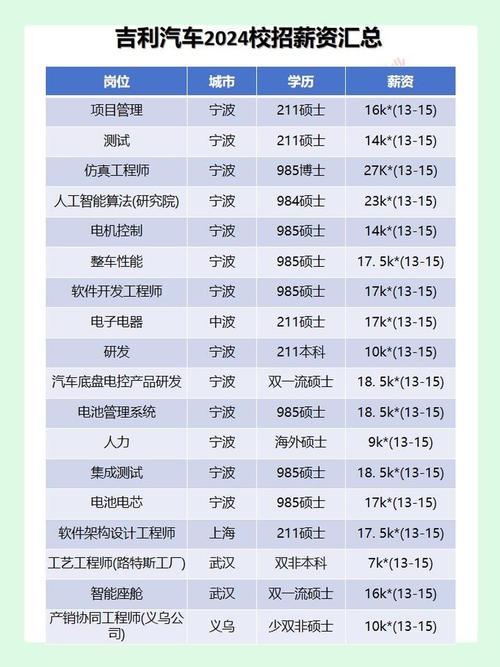

校园招聘的薪资通常由“固定薪资+浮动薪资+补贴津贴”三部分构成,整体水平在应届生市场中具备竞争力,固定薪资基本工资是核心部分,按岗位级别和学历差异划分,例如技术研发类岗位因人才稀缺性,起薪普遍高于职能类岗位;一线城市(如北京、上海、深圳)的薪资系数通常比新一线城市(如杭州、成都)高20%-30%,浮动薪资包括绩效奖金、年终奖等,部分企业还会设置项目奖金或销售提成,占比约为年薪的10%-30%,与个人及团队业绩直接挂钩,补贴津贴则涵盖餐补、交通补、住房补、通讯补等,每月合计约1000-3000元,能有效降低应届生的生活成本。

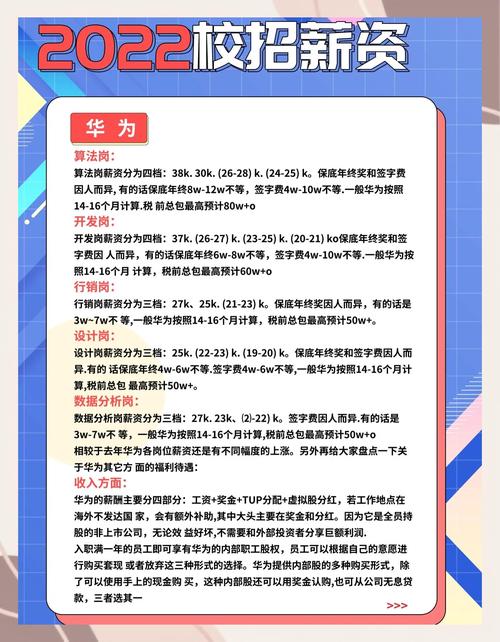

值得注意的是,近年来互联网、新能源、生物医药等新兴行业的薪资涨幅显著,以人工智能算法岗为例,头部企业给应届硕士的开价可达30万-50万元(含股权),而传统制造业的同类岗位可能仅为其50%-70%。“薪资倒挂”现象在部分行业存在,即应届生起薪高于社招1-3年经验员工,这主要源于企业对年轻人才的争夺及内部薪酬结构调整。

福利保障:全方位覆盖与个性化选择

福利体系是校园招聘待遇的重要组成部分,体现企业对员工的人文关怀,法定福利方面,企业需依法缴纳五险一金(部分优质企业会缴纳“六险二金”,补充商业医疗保险和企业年金),公积金缴存比例通常为5%-12%,一线城市每月公积金可达2000-5000元,相当于一笔“隐形住房储蓄”。

特色福利则更具差异化:互联网企业普遍提供免费三餐、下午茶、年度体检、节日礼包及带薪年假;国企和事业单位侧重稳定性,提供食堂、宿舍、子女教育辅助等长期福利;外企则注重工作与生活平衡,弹性工作制、海外轮岗机会、语言培训等较为常见,部分企业针对应届生提供“安家费”或“人才补贴”,例如深圳对符合条件的应届硕士给予3万元生活补贴,杭州对本科毕业生发放1万元一次性补贴,这些政策叠加企业福利,能有效减轻初期经济压力。

培训发展:从“职场新人”到“骨干力量”的体系化培养

校园招聘的核心优势在于完善的培训体系,企业通常会为应届生设计“入职培训-岗位带教-晋升发展”的全周期成长路径,入职培训涵盖企业文化、规章制度、通用技能(如办公软件、沟通技巧)等内容,帮助新人快速融入团队;岗位带教则采用“导师制”,由资深员工或直属领导一对一指导,为期3-6个月,确保掌握岗位核心技能。

长期发展方面,企业为应届生提供清晰的晋升通道,例如技术岗可走“助理工程师-工程师-高级工程师-技术专家”路线,管理岗可从“管培生-专员-主管-经理”逐级晋升,部分企业还设置“双通道”发展机制,允许员工在技术和管理序列间灵活切换,培训资源上,企业内部会定期组织技能培训、行业分享会,并承担外部培训(如MBA、职业资格认证)费用,助力员工提升竞争力,值得注意的是,头部企业(如华为、腾讯)的“天才少年”计划、管培生项目等,能提供快速晋升和高额薪酬回报,但竞争也异常激烈。

隐性价值:平台资源与长期职业增值

除了显性待遇,校园招聘的隐性价值同样值得关注,头部企业能为应届生提供高起点的职业平台,参与核心项目积累的经验,对后续职业发展具有“背书效应”;企业积累的人脉资源(如同事、行业导师)可能成为未来职业跳槽或创业的助力;部分企业(尤其是国企、事业单位)提供户口指标、编制岗位等稀缺资源,在一线城市落户竞争中具备明显优势。

不同岗位校园招聘待遇参考(年薪范围,单位:万元)

| 岗位类型 | 一线城市 | 新一线城市 | 核心福利 |

|---|---|---|---|

| 技术研发类(算法) | 25-50 | 20-35 | 股权激励、技术培训、项目奖金 |

| 产品经理类 | 20-40 | 15-28 | 产品孵化机会、用户数据分析资源 |

| 职能类(人力/财务) | 12-25 | 10-18 | 稳定晋升、编制岗位(国企) |

| 销售/市场类 | 15-35(底薪+提成) | 12-25(底薪+提成) | 高额提成、客户资源、海外轮岗 |

| 制造工程类 | 10-20 | 8-15 | 住房补贴、企业年金、技能认证支持 |

相关问答FAQs

Q1:校园招聘的薪资谈判空间有多大?如何争取更高待遇?

A:校园招聘的薪资框架通常由HR统一制定,灵活性较低,但仍有谈判余地,可通过实习表现争取转正时薪资上浮(如提前转正、实习优秀评级);若拥有稀缺技能(如专利、核心竞赛奖项、多语言能力)或多个offer,可与企业沟通薪酬匹配;关注隐性福利,如签字费、住房补贴、培训资源等,有时比薪资涨幅更实际,谈判时需注意态度诚恳,以“价值贡献”为切入点,而非单纯比价。

Q2:选择高薪岗位还是“稳定型”岗位(如国企、事业单位),如何权衡?

A:需结合个人职业规划和生活需求综合判断,若追求快速成长、高收入回报,且能接受高强度工作,可选择互联网、金融等高薪行业,但需关注行业周期性风险;若重视工作稳定性、福利保障及生活平衡,国企、事业单位是更优解,但薪资涨幅较慢,且需适应体制内规则,建议应届生优先考虑“行业前景+企业平台+岗位匹配度”,短期薪资差异可通过长期发展弥补,而优质平台的积累效应往往更具价值。