内推招聘作为现代企业人才获取的重要渠道之一,已经逐渐从“补充方式”转变为许多企业的“核心策略”,尤其在互联网、金融、科技等人才竞争激烈的行业,内推的价值愈发凸显,内推招聘究竟怎么样?它究竟具备哪些优势,又存在哪些潜在问题?本文将从多个维度展开分析,帮助全面了解这一招聘模式的真实面貌。

从核心优势来看,内推招聘最显著的特点在于“高效精准”,传统招聘往往依赖海投简历和初筛,HR需要从成百上千份简历中筛选出符合基本要求的候选人,耗时耗力且容易遗漏人才,而内推通过企业内部员工的社交网络触达候选人,相当于经过了“第一层信任背书”——推荐人对候选人的能力、性格、过往业绩有较深入的了解,推荐的匹配度远高于普通渠道,数据显示,内推简历的转化率(从投递到入职)通常能达到30%-50%,而传统招聘渠道往往不足10%,这种高匹配度直接缩短了招聘周期:对于紧急岗位,内推可能在一两周内完成从推荐到面试的全流程,而传统渠道可能需要一个月甚至更久,内推还能有效降低招聘成本,企业无需支付高额的猎头费用或招聘平台会员费,仅需设置推荐奖励(通常为候选人年薪的5%-20%,根据岗位级别浮动),相比动辄数万元的猎头费,性价比优势明显。

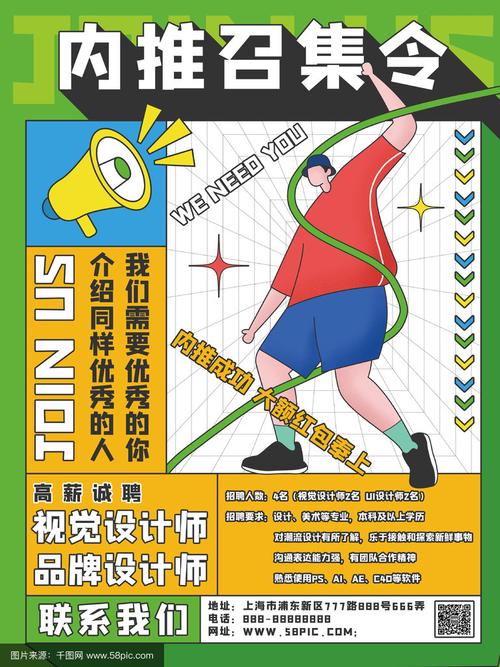

内推招聘在“人才质量”和“文化契合度”上具有天然优势,内部员工更清楚岗位的具体需求、团队的工作氛围和企业的价值观,因此推荐的候选人往往不仅技能匹配,而且对企业和岗位有更真实的认知,入职后的稳定性也更高,有统计显示,内推员工的留存率比社招员工高出20%-30%,因为他们入职前通过推荐人对企业有了“预适应”,减少了因信息不对称导致的离职风险,内推还能帮助企业触达一些“被动求职者”——这些人才本身在职,但具备出色的专业能力,他们不会主动投递简历,却可能因为内部员工的推荐而考虑机会,从而为企业挖掘到稀缺的高端人才。

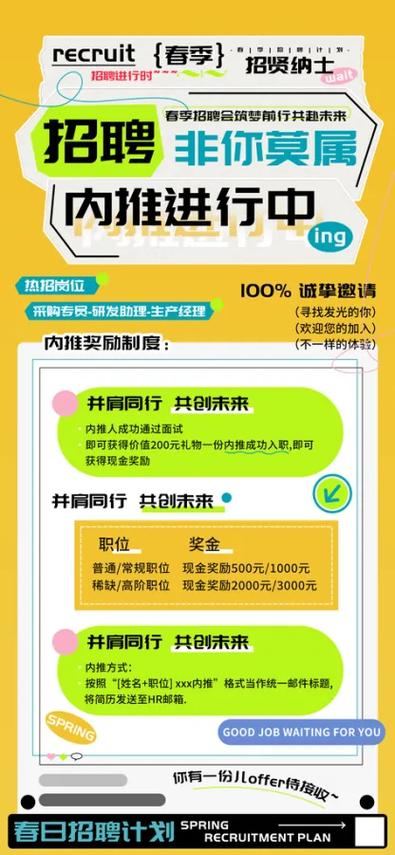

内推招聘并非完美无缺,其潜在问题也不容忽视,最突出的问题是“可能引发裙带关系和偏见”,如果企业缺乏规范的推荐流程,员工可能优先推荐自己的亲友、校友或同乡,导致招聘过程中出现“非理性推荐”,忽视候选人的实际能力,这种现象若长期存在,会破坏团队的公平性,甚至形成“小圈子文化”,影响企业整体的人才多样性,内推的“覆盖面”相对有限,过度依赖内推可能导致企业的人才来源单一化,尤其对于需要大量基础岗位或新兴领域人才的企业,内推难以满足大规模招聘需求,还有一点值得注意,内推奖励机制如果设计不当,可能引发员工之间的“恶性竞争”,比如为了获得奖励而推荐不达标的候选人,反而增加招聘风险。

为了扬长避短,企业需要建立科学的内推管理体系,应明确内推规则和标准,例如要求推荐人填写《推荐表》,说明候选人与岗位的匹配理由,HR需对内推简历进行严格审核,与普通渠道简历一视同仁,避免“人情招聘”,合理设计内推奖励机制,可设置阶梯式奖励(如候选人通过初试、复试、入职等不同阶段发放对应奖励),并增设“质量考核指标”(如推荐人入职后的绩效表现),避免单纯以数量为导向,将内推与其他招聘渠道结合,形成“内推+猎头+校招+社招”的多元化招聘矩阵,既能保证人才质量,又能扩大人才来源。

以下是内推与传统招聘渠道的对比分析:

| 对比维度 | 内推招聘 | 传统招聘(社招/猎头) |

|---|---|---|

| 招聘周期 | 1-4周,效率高 | 1-3个月,周期长 |

| 候选人匹配度 | 高(基于内部人背书) | 中低(依赖简历筛选) |

| 招聘成本 | 中(推荐奖励为主) | 高(猎头费/平台费) |

| 人才覆盖面 | 窄(侧重被动求职者) | 广(主动求职者+被动求职者) |

| 文化契合度 | 高(入职前有信息预传递) | 中低(入职后适应) |

| 留存率 | 高(约60%-80%) | 中低(约40%-60%) |

综合来看,内推招聘是一种高效、精准且性价比高的招聘方式,尤其适合对人才质量和文化契合度要求较高的中高端岗位,但企业需要警惕其可能带来的公平性和覆盖面问题,通过制度设计规范流程、平衡效率与公平,才能真正发挥内推的价值,为企业构建稳定的人才供应链。

相关问答FAQs

Q1:内推奖励应该如何设置才合理?

A:内推奖励的设置应兼顾激励性与公平性,建议结合岗位级别、稀缺程度和招聘周期综合考量,技术类核心岗位可设置较高奖励(如年薪的15%-20%),基础岗位则可适当降低(如年薪的5%-10%),可采取“阶梯式发放”模式:候选人通过初试发放30%,通过复试发放30%,成功入职满3个月发放40%,既保证推荐质量,又避免员工短期离职带来的奖励损失,可增设“年度内推之星”等荣誉奖励,满足员工的精神需求,提升内推积极性。

Q2:如何避免内推中的“人情招聘”和偏见问题?

A:避免内推偏见需从制度和流程入手,建立透明的内推规则,明确要求推荐人提交《候选人评估表》,包含专业技能、项目经验、性格特质等维度,HR需重点审核评估内容的客观性,内推简历需与普通渠道简历统一进入人才库,由HR按照标准化流程进行筛选,避免直接推荐给用人部门;面试环节可采用“双盲面试”(如隐藏候选人信息)或增加跨部门面试官,减少主观偏见,定期对内推数据进行分析,若发现某员工推荐候选人通过率异常低或集中在特定群体,应及时介入调查,确保招聘公平性。