大公司招聘行为背后往往蕴含着多重战略考量,其逻辑远不止“填补岗位空缺”这么简单,从人才梯队建设到市场竞争布局,从组织文化传承到风险控制,招聘已成为企业系统性工程的核心环节,以下从六个维度拆解大公司招聘的深层逻辑,并辅以具体场景说明。

人才储备与组织迭代需求

大公司如同精密运转的机器,需要持续补充新鲜血液以维持活力,这种需求体现在三个层面:首先是业务扩张带来的增量需求,例如科技公司开拓海外市场时,必须招聘熟悉当地法规和市场的本土人才;其次是技术迭代导致的岗位更迭,如传统车企向新能源转型时,需要大规模招聘电池算法、智能座舱等新兴领域人才;最后是人才梯队建设,通过管培生项目储备未来管理者,避免关键岗位断层,以华为“天才少年”计划为例,其以百万年薪招聘应届生,本质是通过顶尖人才储备驱动技术预研,为5-10年的技术竞争布局。

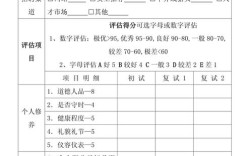

组织文化与价值观传承

文化是企业的隐性DNA,大公司尤其重视通过招聘实现价值观的代际传递,在招聘环节,企业会通过行为面试法、情景测试等工具评估候选人与组织文化的契合度,例如字节跳动强调“Always Day 1”的创业心态,面试中会重点考察候选人的自驱力和创新意识;而国企则更看重候选人的政治素养和团队协作精神,这种文化筛选机制能有效降低内耗,确保新员工快速融入组织体系,某快消巨头在招聘中设置“价值观匹配度”一票否决项,正是为了避免“高能低合”现象,即个人能力突出但与团队文化冲突的员工反而可能破坏组织效能。

市场竞争与战略防御

招聘不仅是进攻手段,更是防御策略,在人才密集型行业,核心人才的流动往往伴随着技术、客户资源的转移,大公司会通过竞业协议、人才库预等方式进行防御性招聘,例如互联网大厂会持续跟踪竞品公司的技术骨干,即使暂时没有岗位需求,也会主动接触以削弱对手实力,通过招聘实现跨界布局也是常见策略,如电商公司招聘线下零售人才,是为布局新零售业务;车企招聘软件工程师,是为应对智能化转型,这种“人才先行”的战略思维,使企业能够在市场变化中快速调整赛道。

风险控制与合规管理

大公司的招聘体系本质上是一套风险控制机制,从法律层面,严格的背景调查可以规避员工履历造假带来的用工风险;从成本层面,结构化面试和标准化评估能降低错误招聘带来的损失(据美国人力资源管理协会数据,错误招聘的成本可达该员工年薪的30-150倍);从信息安全角度,对核心岗位候选人进行政审或保密协议签署,是企业保护商业秘密的重要手段,某金融机构在招聘高管时,会委托第三方机构进行信用调查和犯罪记录核查,这种严苛的流程正是基于对金融行业高风险特性的认知。

品牌建设与市场影响

大公司的招聘行为本身就是一种品牌营销,高规格的校招宣讲会、具有创意的招聘广告(如Google的谜题招聘)、透明的员工评价体系,都能提升雇主品牌形象,这种品牌效应会形成正向循环:优秀的雇主品牌吸引更多优质候选人,而优秀员工的加入又会进一步增强品牌竞争力,招聘政策的社会影响力也不容忽视,如微软取消学历要求、推行“机会均等”招聘原则,不仅拓宽了人才来源,也塑造了包容的企业形象,这种品牌价值直接转化为市场好感度和消费者信任。

技术创新与知识管理

在知识经济时代,招聘本质是获取创新能力和知识载体,大公司通过招聘行业顶尖专家,可以快速弥补技术短板,例如阿里收购中天微,实质是通过人才整合布局芯片设计领域;通过引进跨行业人才,能够带来创新思维,如传统车企招募互联网人才,推动车机系统迭代,更重要的是,招聘是知识管理的重要环节,新员工带来的行业经验、技术积累,经过内部转化会形成企业的知识资产,这种隐性知识的传递远比外部培训更高效。

招聘策略对比分析

| 维度 | 传统招聘 | 战略性招聘 |

|---|---|---|

| 目标 | 填补当前岗位空缺 | 支撑企业长期发展 |

| 标准 | 以技能匹配为核心 | 以潜力与文化契合为核心 |

| 周期 | 短期需求导向 | 长期人才储备导向 |

| 评估 | 面试表现为主 | 多维度测评(背景、潜力、价值观) |

| 成本 | 注重招聘成本控制 | 注重人才投资回报率 |

相关问答FAQs

Q1:为什么大公司招聘时更倾向于名校毕业生?

A1:大公司青睐名校毕业生并非简单的“学历崇拜”,而是基于统计概率的理性选择,名校学生在基础教育阶段展现出的学习能力、自律性和抗压能力,与职场要求存在较高相关性,名校招聘筛选效率更高,校招规模大、流程规范,企业能以较低成本接触大量候选人,但头部企业已逐步打破“唯学历论”,如华为“天才少年”计划中就有非名校背景的技术专家,这说明企业最终看重的是候选人的实际能力和成长潜力。

Q2:大公司招聘流程为什么那么长?

A2:招聘流程冗长是系统性筛选的必然结果,大公司岗位分工细,面试往往涉及HR、业务部门、高管等多轮交叉评估,确保全面性;核心岗位需要背调、审批等合规流程,耗时较长;战略性招聘本身就需要时间沉淀,如管培生项目可能持续半年以上,这种“慢招聘”本质是风险控制,通过严格筛选降低错误率,部分企业已开始优化流程,如采用AI初筛、视频面试等技术手段提升效率,平衡招聘质量与速度。