创业团队在招聘过程中,既要快速找到匹配的人才,又要控制成本、保持团队活力,这需要一套系统化的策略,从明确需求到融入团队,每个环节都需精心设计,才能吸引并留住真正适合早期发展的核心成员。

精准定位需求:明确“你要找什么样的人”

招聘前,团队必须清晰定义岗位需求,避免模糊的“我们需要一个厉害的工程师”这类描述,需拆解为三个层面:

- 核心职责:具体到日常工作内容,负责小程序前端开发,包括UI实现、接口对接及性能优化”,而非笼统的“负责开发”。

- 能力模型:区分“必须具备”和“加分项”,必须项包括硬技能(如熟练使用React、Vue)、软技能(如沟通能力)和经验要求(如2年以上B端产品开发经验);加分项可以是开源项目贡献、特定行业背景等。

- 文化契合度:早期团队的文化适配比能力更重要,技术驱动型团队需寻找热爱钻研、自驱力强的成员;用户导向型团队则需注重同理心和服务意识,可通过价值观访谈(如“你理想中的工作氛围是怎样的?”)判断候选人是否与团队“同频”。

多渠道触达:让“对的人”看到你

创业团队资源有限,需高效利用低成本渠道精准触达目标人群:

- 垂直社区与平台:技术岗位优先考虑GitHub、CSDN、掘金;运营岗位关注人人都是产品经理、三节课;设计岗位站酷、UI中国等,在这些平台发布招聘信息时,需突出团队特色(如“用AI技术解决教育公平问题”),而非单纯罗列岗位要求。

- 内部推荐:通过现有员工推荐,候选人适配度更高,且成本低,可设置推荐奖励(如成功入职后给予5000-10000元奖金),激发员工积极性。

- 行业活动与社群:参与技术沙龙、创业路演、行业峰会,或加入相关微信群(如“产品经理交流群”“前端技术群”),主动挖掘潜在候选人。 营销吸引**:通过团队博客、知乎专栏、抖音等平台分享创业故事、技术干货或行业洞察,打造雇主品牌,吸引认同团队理念的人才主动关注。

优化招聘流程:从“筛选”到“决策”的效率提升

冗长的流程会错失优秀候选人,创业团队需设计“轻量化、高互动”的招聘环节:

- 简历初筛:用关键词筛选法(如必须项中的技能、项目经验)快速过滤,重点关注候选人的“成长性”(如过去1-2年的技能提升路径)和“稳定性”(如跳槽频率、离职原因)。

- 初试(1对1沟通):由直接负责人进行,聚焦“能力验证”和“动机匹配”,技术岗可安排30分钟在线编程题或代码审查;非技术岗可通过案例分析考察解决问题的思路,需向候选人清晰传递团队现状(如“目前处于天使轮,团队10人”)、发展目标及挑战,避免信息不对称导致入职后落差。

- 复试(团队协作场景模拟):设计真实工作场景,如让候选人参与一次小型头脑风暴、临时任务(如“2小时内输出一份竞品分析报告”),观察其沟通能力、抗压能力和思维方式。

- 终面(创始人/核心成员对话):重点考察价值观契合度,创始人可分享创业初心、团队愿景,倾听候选人对行业、职业的理解,判断其是否愿意与团队共同成长。

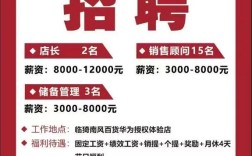

差异化薪酬与激励:“用有限的资源吸引无限的热情”

创业团队难以与大厂比拼薪资,需通过“组合激励”提升吸引力:

- 基础保障+长期价值:薪资可略低于市场平均水平(如80%-90%),但通过期权/股权池绑定核心成员(授予需明确成熟机制,如4年成熟期,1年等待期)。

- 灵活福利:提供弹性工作制、远程办公选项、学习基金(如每年5000元购书/课程预算)、三餐/零食补贴等,贴近年轻人需求。

- 成长机会:早期岗位往往身兼数职,需向候选人清晰描绘“能力成长路径”(如“入职半年可独立负责模块,1年带小团队”),强调个人价值的快速提升。

严控风险背景调查:“避免‘引狼入室’的关键一步”

对于核心岗位,背景调查必不可少,重点关注:

- 工作履历真实性:通过前HR或直属上级核实入职时间、职位、离职原因,避免简历造假。

- 能力与表现:了解候选人在前公司的项目成果、团队协作评价,特别是是否存在重大失误或负面反馈。

- 法律风险:确认候选人是否与原公司存在竞业协议、保密协议纠纷,避免后续法律问题。

高效融入:让新成员快速成为“自己人”

招聘不是终点,融入决定留存率,可采取以下措施:

- 入职引导人制度:为每位新成员配备一名“伙伴”,帮助熟悉工具、流程、团队文化,减少陌生感。

- 30-60-90天成长计划:明确入职首月、首季度目标(如首月完成1个功能模块开发,首季度独立负责项目迭代),定期复盘反馈。

- 文化渗透:通过每周团队分享会、季度团建、创业故事会等方式,强化团队价值观,让新成员快速融入“共创、共担、共享”的氛围。

创业团队招聘关键环节与注意事项

| 环节 | 核心动作 | 常见误区 |

|---|---|---|

| 需求定义 | 拆解职责、能力模型、文化契合度,明确“必须项”与“加分项” | 岗位描述模糊,过度追求“全能型人才” |

| 渠道选择 | 垂直社区深耕、内部推荐激励、内容营销打造雇主品牌 | 盲目海投简历,忽视渠道精准度 |

| 流程设计 | 轻量化初筛(技能+动机)、场景化复试(模拟工作)、价值观终面(创始人对话) | 流程冗长(超过3轮),决策效率低 |

| 薪酬激励 | 基础薪资+期权/股权+灵活福利,强调成长空间而非短期薪资 | 过度承诺期权(未明确成熟机制),或完全忽视长期激励 |

| 背景调查 | 核查履历真实性、能力表现、法律风险,优先联系前直属上级 | 走过场式调查,或仅通过HR核实(HR可能隐瞒负面信息) |

| 融入管理 | 入职引导人+成长计划+文化渗透,定期反馈调整 | 放任新成员“自我摸索”,缺乏系统化培养 |

相关问答FAQs

Q1:创业团队规模小,如何平衡“多面手”与“专业人才”的招聘选择?

A:早期团队需根据发展阶段灵活调整:若处于MVP验证阶段,优先招聘“多面手”(如既懂前端又懂基础的Node.js开发),快速推进产品落地;若已获得融资并进入业务扩张期,则需引入细分领域专业人才(如算法专家、增长黑客),提升核心竞争力,判断标准是“当前阶段最稀缺的能力”——若团队缺“执行力”,选多面手;若缺“技术壁垒”,选专业人才。

Q2:候选人能力优秀但薪资要求高于团队预算,是否应该降低标准录用?

A:不建议盲目妥协,可尝试以下方案:①拆分薪酬结构,降低固定薪资,提高绩效奖金或期权占比;②约定阶段性调薪机制(如“达成季度目标后薪资上浮20%”);③若候选人坚决不妥协,可将其纳入“人才库”,待团队发展或预算充足时再联系,核心原则是:薪资匹配价值,避免因“高薪低能”或“薪资倒挂”破坏团队公平性。