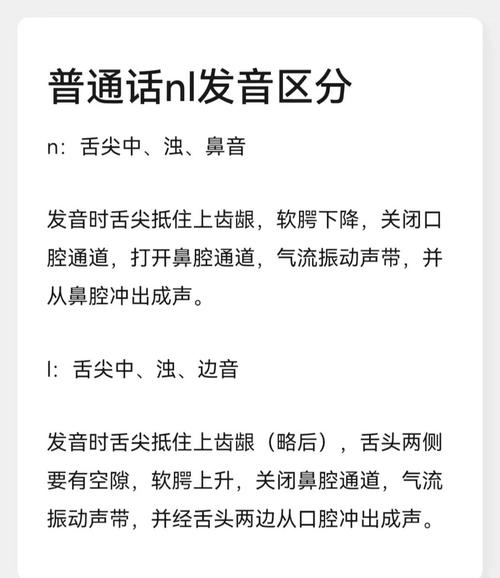

汉语普通话中,声母“n”和“l”的发音容易被混淆,但通过系统的分析和练习可以有效区分二者,以下是详细的辨音方法及技巧:

发音原理对比

| 特征 | n(鼻音) | l(边音) |

|---|---|---|

| 气流路径 | 软腭下降,小舌下垂→气流完全从鼻腔流出,例如发“农”时,舌尖贴住硬腭前部,阻塞口腔通路,同时打开鼻腔通道。 | 软腭上升,封闭鼻腔→气流只能从舌头两侧通过口腔流出,如发“拉”时,舌尖抵住上齿龈略后位置,两侧留出空隙让气流逸出。 |

| 共鸣腔体 | 主要依赖鼻腔共振产生声音,类似“嗯”的哼鸣感。 | 以口腔两侧为主,声音明亮清晰,无鼻音色彩。 |

| 舌位动作 | 舌尖轻贴硬腭前端,舌体保持紧张状态;后接元音时舌头迅速弹下(如从n过渡到ong)。 | 舌尖集中顶住上齿龈后部,舌面凹下形成槽形结构,便于气流向两边扩散。 |

| 听觉效果 | 低沉浑厚,带有明显的鼻窦振动感。 | 清脆利落,类似弹舌时的摩擦声。 |

实操训练方法

捏鼻测试法

- 步骤:①用拇指和食指捏住鼻孔尝试发n音,若感到强烈憋气感,则说明发音正确(因鼻腔被堵塞无法通气);松开手指带元音e或a呼读,自然形成标准鼻音。②反之若无明显阻碍,则可能是将n误发为l。

- 原理:此方法通过物理阻断验证气流是否真正通过鼻腔,适用于自我检测与纠正。

捂口感知法

- 操作:①用手完全捂住嘴巴发l音,此时两腮应明显鼓起并伴随憋胀感,表明气流正从口腔两侧挤出;移开手掌后配合元音练习可强化记忆。②若未出现上述现象,需调整舌位使软腭充分提升。

- 作用:帮助学习者建立对边音气流方向的肌肉记忆,尤其适合南方方言区人群改善发音习惯。

元音辅助法

- 组合练习:采用“ala-l”“ana-n”等形式进行对比训练,先缓慢延长“a”再衔接目标辅音,迫使软腭精准控制开合状态,这种渐进式发音能放大两者的差异感知度。

- 进阶技巧:在单词中插入低元音隔离辅音片段(如“la-na”),逐步加速直至正常语流速度而不改变发音质量。

常见误区解析

| 错误类型 | 表现 | 矫正方案 |

|---|---|---|

| 鼻化过度的l音 | 软腭提升不足导致部分气流窜入鼻腔,使l听起来像带鼻音的混合体。 | 加强舌尖与齿龈接触力度,刻意延长口腔共鸣时间;可通过镜像观察发音时腮帮是否鼓起。 |

| 软化的n音 | 软腭未完全下垂造成口腔漏气,削弱了应有的鼻腔共振效果。 | 想象吞咽动作带动小舌自然下垂,同时轻微皱眉促进鼻窦震动;使用鼻息吹纸片检验气流方向。 |

| 舌位偏移 | 将n发成接近齿间的[ŋ](如某些方言中的“疑母”)或把l发成卷舌音。 | 固定标记点:n要求舌尖严格平贴前牙内侧根部;l需舌尖中部抵触上门牙背面偏后的位置。 |

语境记忆策略

谐声字系联法

- 例证:“龙(lóng)”家族多含l声母(笼/拢/聋),而“囊(náng)”系列皆为n开头(攮/囔/馕),通过汉字形声规律批量记忆高频词。

- 扩展练习:制作双列表格分别整理n、l起始的常用字,利用碎片时间进行闪卡记忆。

最小对立对训练

- 典型词组:牛奶vs榴莲、男女vs蓝绿、河南vs兰州,选择包含目标音节的最短词语进行反复跟读,重点体会音节首字母的细微差别。

- 强化手段:录制自己的朗读音频并与标准发音对比,标注出容易混淆的具体段落针对性突破。

相关问答FAQs

Q1:为什么有些人始终分不清n和l?

A:这主要源于方言影响造成的语音固化,北方方言普遍能区分两者,而吴语、粤语等南方方言常将n合并入l,生理构造差异也可能导致发音困难——比如悬雍垂过短者更难实现完美的软腭升降控制,建议通过医疗级的语音分析软件获取个性化反馈。

Q2:如何在唱歌时准确保持n和l的稳定性?

A:歌唱发声需要更强的肌肉控制力,秘诀在于:①保持咬字前的预备状态(如发n前先做嗅闻动作引发软腭反应);②利用元音变形补偿辅音弱点(例如唱含l的高音时适当扩大开口度);③日常进行跳音阶式的辅音+元音连读训练,增强声带与口腔