在数字化时代,互联网已成为求职者获取招聘信息的主要渠道,但海量的招聘平台中也夹杂着虚假信息、诈骗陷阱等风险,如何筛选出可靠的招聘信息成为求职者的核心难题,可靠招聘信息的判断需从平台资质、信息真实性、企业背景、招聘流程合规性等多维度综合考量,以下从具体维度展开分析,并提供实用筛选方法。

选择正规招聘平台:资质与口碑是基础

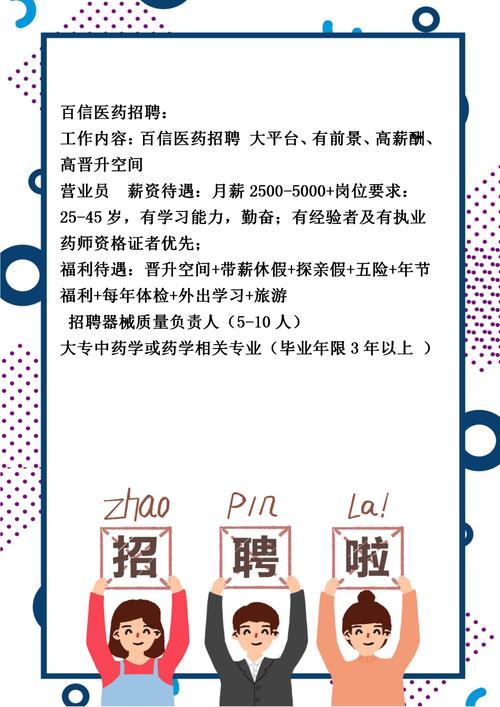

可靠的招聘信息首先源于正规平台,这类平台通常具备明确的运营主体、完善的审核机制和良好的用户口碑,从类型来看,招聘平台可分为综合类、垂直类和政府及企业官方平台三类,各有侧重。

综合类平台覆盖行业广、用户基数大,如智联招聘、前程无忧(51job)、BOSS直聘等,这类平台成立时间早,积累了丰富的企业资源和求职者数据,且建立了相对严格的企业认证机制,智联招聘要求企业提交营业执照、组织机构代码证等资质文件进行“企业认证”,并对招聘信息中的岗位描述、薪资范围等进行审核;前程无忧通过“无忧指数”等工具展示企业招聘活跃度,并对发布虚假信息的账号进行封禁,需要注意的是,综合类平台信息量大,需结合平台提供的筛选工具(如认证企业标签、人工审核标识等)进一步甄别。

垂直类平台聚焦特定行业或人群,如拉勾网(互联网行业)、猎聘(中高端职场)、实习僧(实习生)等,这类平台对行业细分领域的岗位描述更精准,且往往有更严格的行业准入门槛,拉勾网要求互联网企业提交相关资质证明,并对技术、产品等岗位的技能要求进行标准化审核;猎聘引入“背调”服务,对部分企业的经营状况和招聘真实性进行核实,适合对岗位专业性要求较高的求职者。

政府及企业官方平台可靠性最高,包括各地人社部门官网(如“公共招聘网”)、国有企业官网招聘板块、大型企业官方微信公众号等,这类平台发布的招聘信息直接来源于用人单位或政府监管,几乎不存在虚假风险,国家人力资源和社会保障部官网“就业创业服务专栏”会定期发布事业单位、国企的统一招聘信息;各地“当涂人才网(https://www.dangtu.net.cn/)”(如“上海当涂人才网(https://www.dangtu.net.cn/)”“深圳当涂人才网(https://www.dangtu.net.cn/)”)则整合了本地企业招聘需求,并经过政府部门初步核验,知名企业(如华为、腾讯、阿里巴巴等)的官方招聘页面会明确标注招聘流程和联系方式,求职者可直接通过企业官网入口投递,避免第三方平台的信息差。

甄别招聘信息真实性:细节中辨别风险

即使平台正规,具体招聘信息的真实性仍需仔细核查,可通过“五看”原则初步判断:

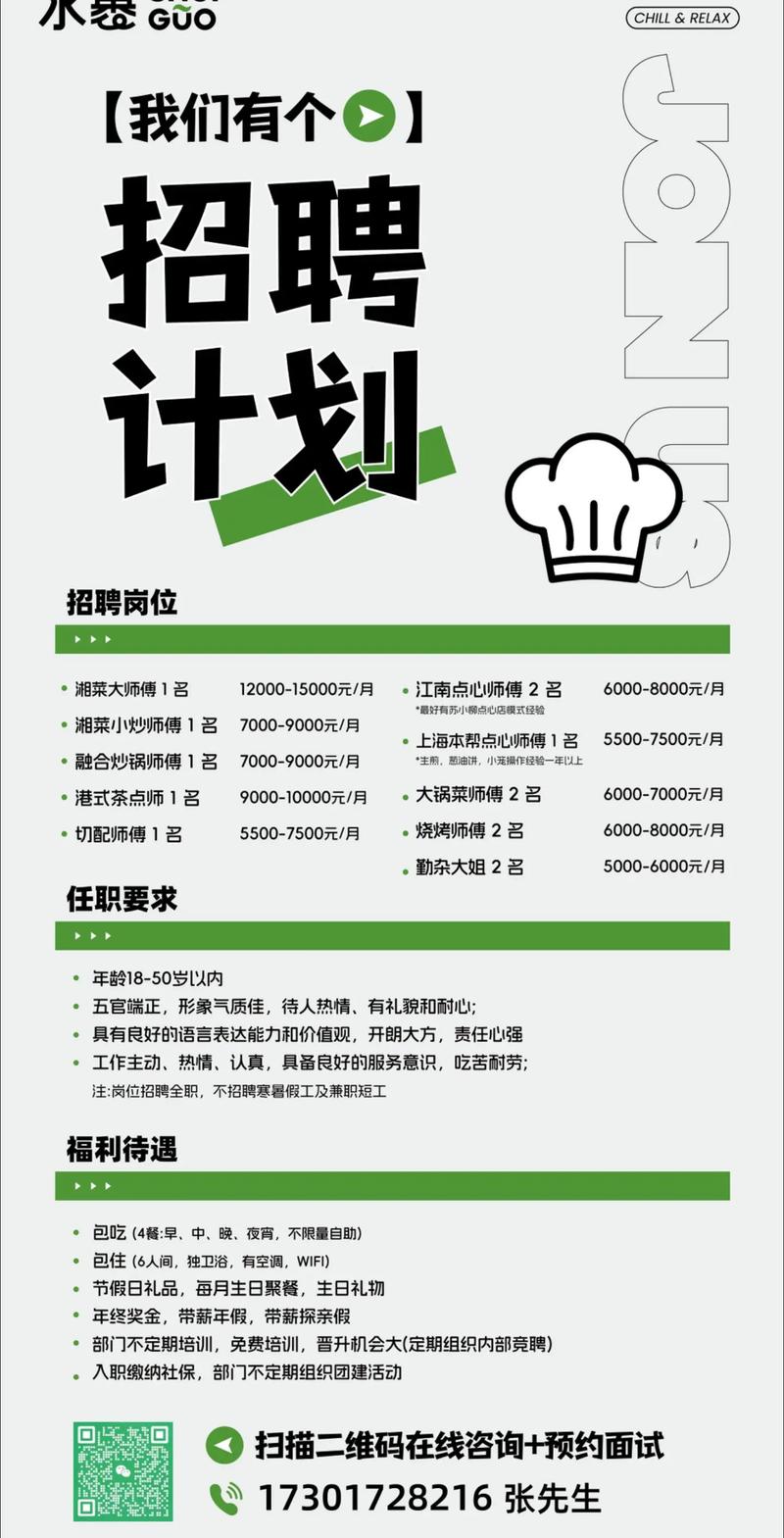

一看岗位描述是否合理,虚假招聘常出现“高薪低能”“经验要求模糊”等特征,月入过万,无需经验,日结工资”“客服专员,学历不限,年龄不限,包吃住”等描述,若薪资远高于行业平均水平(如普通文员月薪过万)、岗位要求与薪资严重不匹配,需警惕,可靠岗位通常会明确岗位职责、任职要求(如学历、技能、经验)、薪资构成(基本工资+绩效+补贴)、工作地点等细节,Java开发工程师,本科及以上学历,3年以上Spring Boot开发经验,15-25K·14薪,五险一金+年终奖”。

二看联系方式是否官方,正规招聘通常通过企业官方邮箱(后缀为企业官网域名,如hr@company.com)、企业招聘专线或平台内置沟通工具联系求职者,而非个人手机号、微信或QQ,若招聘信息中仅留个人联系方式,或要求添加微信后“发面试链接”“缴纳保证金”,需高度警惕——此类可能是“培训贷”陷阱,以招聘为名诱导求职者缴纳高额“培训费”,后通过贷款套现。

三看企业背景是否可查,可通过“国家企业信用信息公示系统”“天眼查”“企查查”等工具核实企业资质,查看企业是否存在经营异常、行政处罚、劳动纠纷等记录,若招聘信息中的“XX科技有限公司”在工商系统中显示“已注销”或“经营异常状态”,或成立时间不足1个月却大量招聘“高管”“核心岗位”,则大概率是虚假信息,查看企业官网、官方社交媒体账号(如微信公众号、微博)的更新频率,若官网长期未更新、社交媒体账号无内容或内容低质,需谨慎对待。

四看招聘流程是否合规,正规招聘流程通常包括简历筛选、面试(1-3轮)、笔试/测评、背景调查、录用通知等环节,且不会在面试前以任何名义收取费用(如“建档费”“服装费”“保证金”),若招聘方要求“先交费再入职”“体检费自理到指定医院”(非常规合作医院)或“购买公司产品才能入职”,均涉嫌违规,正规面试通常在公司办公场所进行,或通过腾讯会议、Zoom等视频工具(需提前核实企业官方账号),而非在酒店、咖啡厅等非正式场所进行线下面试。

五看信息是否一致,对比招聘信息在不同平台的表述,若同一企业在不同平台发布的岗位名称、薪资、职责差异较大,或信息中存在错别字、语病(如“急招,待遇面议,包吃住,有经验者优先”等模糊表述),需进一步核实,警惕“克隆企业”陷阱,即不法分子冒用知名企业名义招聘,可通过企业官方客服电话核实招聘信息真实性。

警惕常见招聘陷阱:规避风险需“擦亮眼”

除了虚假信息,求职者还需防范以下几类常见陷阱:

“培训贷”陷阱:以“零基础入职”“高薪就业”为诱饵,诱导求职者参加“岗前培训”,并签订贷款协议,此类培训往往质量低下,且贷款利息高、还款压力大,判断要点:若招聘方强调“培训后推荐工作”“培训费可通过贷款分期缴纳”,需果断拒绝;入职前核实企业是否具备培训资质(可通过“教育局官网”查询培训机构备案信息)。

传销陷阱:以“创业项目”“销售代理”为名,要求求职者缴纳“入门费”或发展下线,从事非法传销活动,判断要点:岗位描述模糊,强调“拉人头”“层级提成”;工作地点不固定,或在居民楼、偏远场所;要求“上交身份证”“扣押劳动合同”。

刷单诈骗:以“兼职刷单”为名,要求求职者先垫付资金“刷销量”,后以“任务未完成”“系统卡单”等理由拒绝返款,判断要点:招聘信息中出现“日结300+”“时间自由”等诱导性词汇;要求使用个人账户转账,或通过不明链接、APP操作。

信息贩卖:部分虚假招聘仅以收集求职者信息为目的,将简历、联系方式等贩卖给第三方,判断要点:面试中过度询问个人隐私(如家庭情况、银行账户、密码);长时间不安排面试,仅要求“等待通知”;面试草草结束,后续无任何反馈。

实用工具与建议:提升筛选效率

为更高效地筛选可靠招聘信息,可借助以下工具和方法:

- 官方核验工具:使用“国家企业信用信息公示系统”查询企业工商信息,用“裁判文书网”查询企业涉诉记录,用“信用中国”查询企业失信信息。

- 平台筛选功能:利用综合类平台的“认证企业”“急聘+验真”等标签,优先选择带有“官方合作”“猎头推荐”标识的岗位。

- 行业口碑参考:通过脉脉、知乎等职场社区搜索企业评价,了解其招聘流程、企业文化及员工反馈,但需注意辨别主观吐槽与客观信息。

- 多方求证:对心仪岗位,可通过企业官网、官方客服、员工内推等渠道交叉核实信息,避免仅依赖单一平台。

相关问答FAQs

Q1:如何判断招聘信息中的“薪资范围”是否真实?

A:薪资范围需结合行业、地区、岗位层级综合判断,可通过招聘平台的“薪资查询”工具(如智联薪酬、BOSS直聘薪资报告)了解目标岗位的市场均价,若某岗位薪资远高于或低于平均水平,需进一步核实,注意区分“税前/税后”“月薪/年薪”“薪资构成(是否包含绩效、提成)”,面试时可明确询问“薪资是否包含五险一金”“绩效占比多少”等细节,避免入职后出现薪资落差。

Q2:收到“录用通知”后,需要注意哪些风险点?

A:收到录用通知后,需核对以下信息:①企业名称、岗位、薪资、入职日期是否与招聘信息一致;②是否加盖企业公章(电子公章需核实真伪);③是否明确劳动合同期限、试用期时长(试用期不得超过6个月,且薪资不得转正工资的80%);④是否包含“强制条款”(如“未满离职需赔偿培训费”),警惕“口头录用通知”,务必以书面形式(纸质或电子版)为准,入职前再次通过企业官方渠道核实信息,避免陷入“假录用”陷阱。