要掌握英文翻译,不仅需要扎实的语言基础,还需结合跨文化理解、逻辑思维和长期实践,以下从核心能力、方法技巧、常见误区及提升路径等方面展开详细分析,帮助系统性地提升翻译水平。

构建语言基础:精准理解与表达的核心

翻译的本质是“理解-转换-表达”的过程,而语言基础是这一过程的基石。

词汇积累:超越“字面对应”

词汇学习需关注“语境义”而非“词典义”。“break a leg”在中文语境中需译为“祝你好运”而非字面的“摔断腿”,建议通过“主题归类法”积累词汇,如将“环保”主题下的词汇(carbon footprint, renewable energy, sustainable development)整理成表格,结合例句记忆,避免孤立背单词。

| 主题 | 核心词汇 | 例句与翻译 |

|---|---|---|

| 环保 | Carbon footprint | Reducing carbon footprint is crucial for combating climate change.(减少碳足迹对应对气候变化至关重要。) |

| Renewable energy | Solar and wind energy are typical renewable resources.(太阳能和风能是典型的可再生资源。) | |

| Sustainable development | The UN aims to promote sustainable development globally.(联合国旨在推动全球可持续发展。) |

语法与句法:搭建逻辑框架

英文注重“形合”,通过连接词(如however, therefore, in addition)和从句(定语从句、状语从句等)体现逻辑关系;中文则倾向“意合”,靠语义连贯推进,翻译时需调整结构,

- 英文原句:The book, which was written by a renowned professor, has been translated into 20 languages.

- 中文调整:这本由知名教授撰写的书已被翻译成20种语言。(将定语从句拆分为中文前置短句,避免冗长)

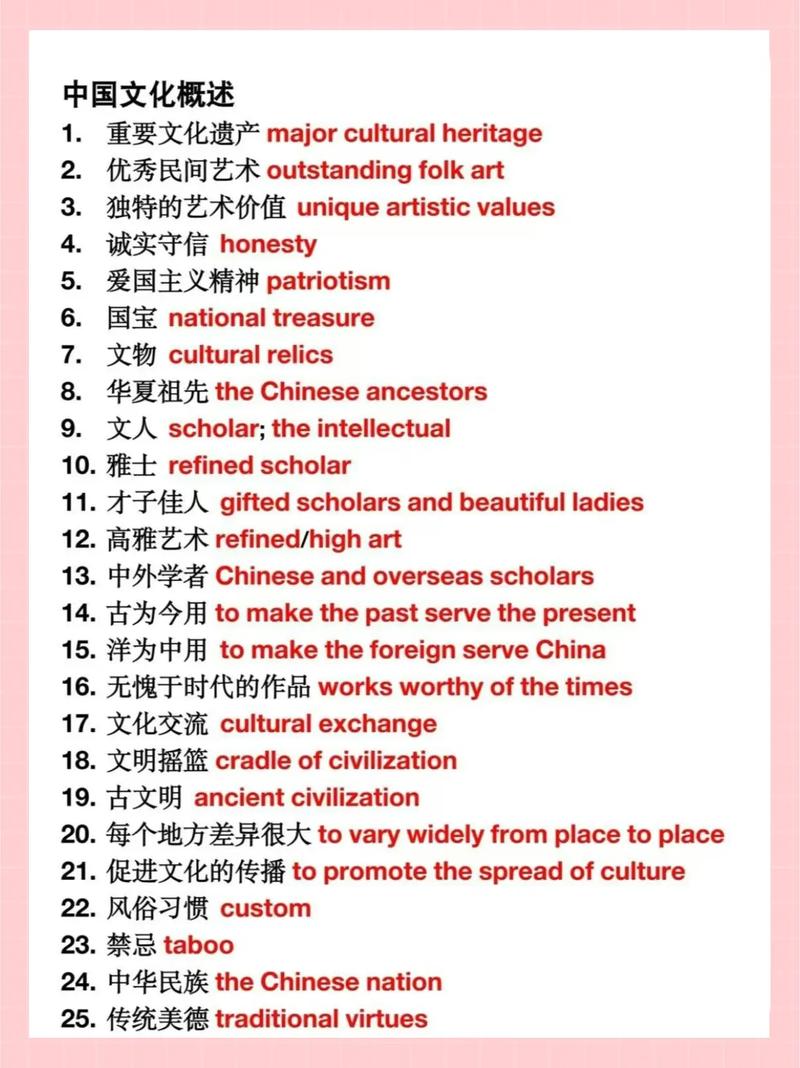

文化背景:消除“隐形壁垒”

语言是文化的载体,翻译需兼顾文化差异。“Thanksgiving”在中文中需译为“感恩节”并补充背景(西方传统节日,旨在感谢丰收),而非简单音译;“龙”在英文中常带有“邪恶”联想(dragon),而中文“龙”象征吉祥,需根据语境调整译法(如“中国龙”译为“loong”以区分文化内涵)。

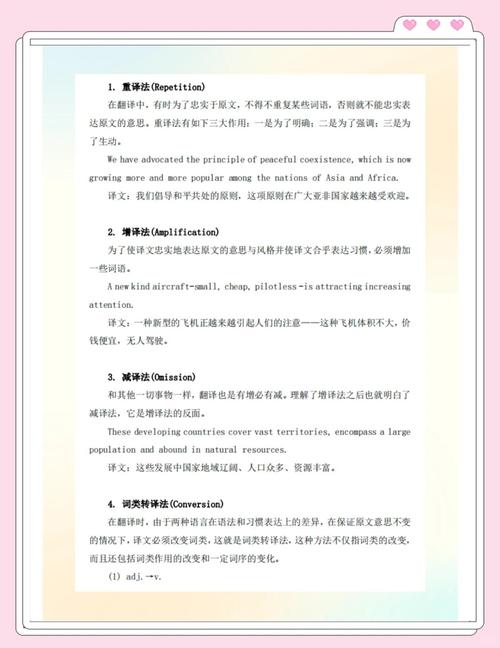

掌握翻译方法:灵活转换与优化表达

直译与意译的平衡

- 直译:适用于科技、法律等要求严谨的文本,如“software update”译为“软件更新”。

- 意译:适用于文学、广告等需传递情感或效果的文本,如“Coca-Cola”译为“可口可乐”(音译+意译,传递愉悦感)。

增译与减译:避免信息冗余或缺失

- 增译:补充英文中省略但中文必需的成分,如英文“I will come”在特定语境下需增译为“我会来的”(“的”字加强语气)。

- 减译:省略英文中的冠词、代词等中文不常出现的词,如“The earth is round”译为“地球是圆的”(省略定冠词“the”)。

语序调整:符合目标语言习惯

英文常将修饰语放在被修饰词前(如“a beautiful flower”),中文则倾向于前置或后置补充(如“一朵漂亮的花”或“花,很漂亮的”),长句翻译时,可拆分为中文短句,

- 英文原句:The company, despite facing severe financial difficulties, managed to launch the new product on schedule.

- 中文调整:尽管公司面临严重的财务困难,仍按时推出了新产品。(将让步状语从句前置,符合中文表达逻辑)

避开常见误区:提升翻译质量的“隐形障碍”

避免“逐字翻译”陷阱

“I’m under the weather”直译为“我在天气下”是错误的,实际应译为“我不舒服”,需通过大量阅读积累习语和固定搭配,建议使用《牛津英语搭配词典》等工具查询常用表达。

忽视“文体差异”

正式文本(如合同、论文)需使用书面语、专业术语;口语化文本(如对话、社交媒体)则需简洁自然。“let’s call it a day”在正式会议中需译为“今日会议到此结束”,在朋友间可译为“今天就到这儿吧”。

过度依赖机器翻译

机器翻译(如Google Translate)在处理简单句子时效率较高,但缺乏对语境、情感和文化内涵的理解,机器可能将“kill time”译为“杀死时间”,而正确译法是“消磨时间”,建议将机器翻译作为初稿工具,人工校对时重点检查逻辑、语气和文化适配性。

系统提升路径:从“输入”到“输出”的闭环训练

输入积累:多读、多听、多分析

- 精读:选择《经济学人》《纽约时报》等外刊,分析长句结构和词汇用法;

- 听力:通过BBC、TED演讲等材料,熟悉不同口音和语速的表达;

- 对比:阅读中英对照书籍(如《红楼梦》英译本),对比译者如何处理文化差异。

输出练习:从“模仿”到“创新”

- 复述:阅读英文段落后,用中文复述核心内容,再对比译文,找出差异;

- 段落翻译:选择100-200字的英文文本,尝试翻译后对照参考译文,优化逻辑和表达;

- 主题翻译:定期翻译同一主题的不同文本(如“科技发展”“环境保护”),积累领域词汇和表达习惯。

反馈与修正:建立“错题本”机制

记录翻译中的典型错误(如语法错误、文化误译),标注错误原因和正确译法,定期复盘,将“我对此事持保留态度”误译为“I hold a reserved attitude”改为“我对此事保留看法”(正确表达:“I have reservations about this”)。

FAQs

Q1:如何快速提升专业领域的翻译能力(如医学、法律)?

A1:专业翻译需“术语+背景”双管齐下,通过领域词典(如《布莱克法律词典》)和术语库(如联合国术语库)积累核心词汇;阅读领域文献(如医学期刊、法律条文),熟悉文本结构和表达逻辑,建议从“翻译+校对”开始,参考专业译本(如《世界卫生组织报告》中译本),逐步建立领域语感。

Q2:翻译时如何平衡“忠实原文”与“目标语言流畅性”?

A2:忠实原文不等于“死译”,需以“信息对等”为核心原则,具体方法:

- 优先保证核心信息(数据、观点、指令)准确;

- 调整句式结构,使译文符合目标语言习惯(如英文被动语态转为中文主动语态);

- 在文化负载词(如习语、典故)处,若直译会导致理解障碍,可采用“释义+保留原文”的方式(如“as poor as a church mouse”译为“穷得像教堂里的老鼠——极度贫困”)。

说好英文翻译需长期积累、刻意练习和文化敏感度,从基础能力到方法技巧,再到实战反馈,每一步都需要耐心和坚持,最终实现“信、达、雅”的翻译境界。