网站搭建中,涉及多个环节和技术的协同配合,从前期规划到后期维护,每个步骤都直接影响网站的功能性、用户体验和运营效果,以下从需求分析、技术选型、开发流程、测试优化及上线维护五个维度展开详细说明。

需求分析:明确网站目标与功能定位

需求分析是网站搭建的起点,核心是解决“为什么建网站”和“网站需要做什么”的问题,首先需明确网站类型,是企业官网、电商平台、社交平台还是行业门户网站,不同类型网站的架构和功能差异巨大,企业官网侧重品牌展示与信息传递,需包含公司简介、产品服务、新闻动态、联系方式等模块;电商平台则需商品管理、订单系统、支付接口、用户中心等核心功能。

需梳理目标用户群体,分析用户画像(年龄、地域、消费习惯等)及核心需求,确保网站功能贴合用户使用场景,需与客户确认非功能性需求,如网站性能(加载速度、并发量)、安全性(数据加密、防攻击)、兼容性(适配PC端、移动端)等,这些需求将直接影响后续技术选型和开发方案。

输出需求文档(SRS),明确网站功能模块、页面原型、交互逻辑及数据指标,作为后续开发、测试和验收的依据,需求阶段的疏漏可能导致后期频繁返工,因此需与客户、设计师、开发人员充分沟通,确保各方理解一致。

技术选型:匹配需求的架构与工具组合

技术选型需基于需求分析结果,权衡开发效率、性能、成本及扩展性,从架构层面,可分为传统单体架构和微服务架构:单体架构适合中小型网站,开发简单、部署方便,但扩展性较差;微服务架构适合大型复杂系统,可将功能拆分为独立服务(如用户服务、订单服务),便于单独扩展和维护,但技术门槛和运维成本较高。

前端技术选型中,HTML5、CSS3、JavaScript是基础,框架选择需根据项目复杂度决定:React适合构建单页应用(SPA),组件化开发提升复用性;Vue上手简单,适合快速迭代;Angular则适合企业级应用,生态完善,需考虑UI框架(如Ant Design、Element UI)和状态管理工具(如Redux、Vuex),以提升开发效率。

后端技术选型需考虑开发语言、框架及数据库,Java(Spring Boot、Spring Cloud)适合高并发、大型企业级应用,生态成熟;Python(Django、Flask)开发效率高,适合快速搭建原型和小型项目;Node.js(Express、Koa)适合I/O密集型应用,如实时聊天工具,数据库选择上,关系型数据库(MySQL、PostgreSQL)适合结构化数据存储,支持复杂查询;非关系型数据库(MongoDB、Redis)适合存储非结构化数据(如日志、缓存),提升读写性能。

服务器及部署方面,传统服务器(如阿里云ECS、腾讯云CVM)需自行配置环境,云服务器(如AWS EC2、Google Cloud)提供弹性扩展;容器化技术(Docker、K8s)可实现环境隔离和自动化部署,提升运维效率,CDN加速、负载均衡(Nginx、F5)等技术可优化网站访问速度和稳定性。

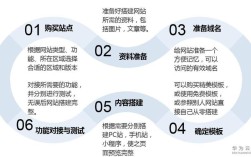

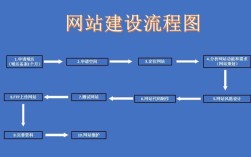

开发流程:从原型到代码的实现步骤

开发阶段需严格遵循需求文档,分为前端开发、后端开发、数据库设计与接口对接四个环节,前端开发首先根据UI设计稿(使用Figma、Sketch等工具制作)实现页面静态布局,确保视觉还原度;然后通过JavaScript实现动态交互(如表单验证、页面切换),并调用后端API获取数据;最后进行浏览器兼容性调试,确保在Chrome、Firefox、Safari等主流浏览器中正常显示。

后端开发需先设计数据库表结构(ER图),明确表关系、字段类型及索引,优化查询性能;然后开发业务逻辑,如用户注册登录、商品下单、支付回调等;通过RESTful API或GraphQL接口与前端对接,定义接口格式(JSON)、请求方法(GET/POST/PUT/DELETE)及状态码(200/404/500)。

数据库设计需遵循范式理论,避免数据冗余,同时考虑查询效率,合理使用索引(如MySQL的B+树索引),对于高并发场景,可采用主从复制、分库分表(如Sharding-JDBC)等技术提升数据库性能。

接口对接阶段,前后端需通过接口文档(如Swagger)明确参数、返回值及错误处理,使用Postman等工具测试接口稳定性,确保数据交互准确无误。

测试优化:保障网站质量与用户体验

测试是发现并修复问题的关键环节,需覆盖功能测试、性能测试、安全测试和兼容性测试,功能测试需验证所有功能模块是否符合需求,如用户注册流程是否完整、支付接口是否成功回调;性能测试通过JMeter、LoadRunner等工具模拟高并发场景,检测服务器响应时间、CPU及内存占用,优化瓶颈(如SQL查询、缓存策略)。

安全测试需防范常见攻击,如SQL注入(使用预编译语句)、XSS攻击(对用户输入进行转义)、CSRF攻击(添加Token验证),并配置SSL证书(HTTPS)保障数据传输安全,兼容性测试需覆盖不同设备(PC、平板、手机)、操作系统(Windows、macOS、iOS、Android)及浏览器版本,确保页面布局和功能正常。

优化方面,前端可通过压缩代码(Webpack)、图片懒加载、减少HTTP请求数量等方式提升加载速度;后端可通过缓存(Redis、Memcached)、异步任务(RabbitMQ、Kafka)、代码重构等方式提升性能,需结合用户行为数据(如Google Analytics)分析用户访问路径,优化页面布局和交互流程,提升用户体验。

上线维护:确保网站稳定运行

上线前需进行预发布环境测试,验证配置与生产环境一致,并备份数据库和代码,上线方式可选择蓝绿部署(新旧版本同时运行,快速切换)或滚动发布(逐步替换旧版本),降低上线风险,上线后需通过监控工具(如Zabbix、Prometheus)实时监控服务器状态、访问量及错误日志,设置告警机制(如短信、邮件通知),及时发现并解决问题。

日常维护包括定期备份数据库(全量+增量)、更新安全补丁、优化服务器配置,以及根据用户反馈迭代功能(如新增模块、调整UI),对于大型网站,需建立运维自动化体系(如Jenkins CI/CD),实现代码自动构建、测试和部署,提升运维效率。

相关问答FAQs

Q1:网站搭建过程中,如何平衡开发成本与功能需求?

A:平衡成本与需求需遵循“核心优先,迭代扩展”原则,首先梳理核心功能(如电商平台的商品展示、下单、支付),确保这些功能在第一版中稳定实现;非核心功能(如用户积分、社区互动)可规划在后续版本迭代,选择成熟的技术栈(如Vue+Spring Boot),避免过度追求新技术导致开发周期延长;合理评估定制化需求,优先使用开源组件或第三方服务(如支付接口、短信服务),降低开发成本,与客户明确分阶段交付计划,通过小版本快速上线验证市场反馈,再逐步完善功能,避免资源浪费。

Q2:网站上线后,如何提升访问速度和用户体验?

A:提升访问速度需从“网络、服务器、前端、代码”多维度优化:网络层通过CDN加速静态资源(图片、CSS、JS),将内容分发至就近节点;服务器层配置负载均衡,分散流量压力,使用缓存(Redis)减少数据库查询;前端层压缩资源(Webpack打包、图片压缩)、开启浏览器缓存(Cache-Control)、实现懒加载;代码层优化SQL查询(避免全表扫描)、减少HTTP请求数(合并CSS/JS文件),用户体验优化方面,需简化操作流程(如减少注册步骤)、提升页面交互响应速度(如骨架屏加载)、适配移动端(响应式设计或小程序),并通过用户行为数据分析(如热力图)发现并解决用户痛点,持续迭代优化。