设计师做设计是一个系统性的、融合了创意思维、逻辑分析、用户洞察与执行落地的复杂过程,它并非单纯的“画图”或“美化”,而是以解决问题为核心,通过系统的方法论将抽象需求转化为具象解决方案的创造性活动,以下从设计思维、流程方法、能力素养三个维度展开具体阐述。

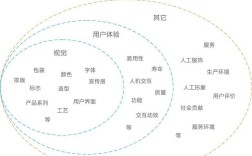

设计思维:从“用户中心”到“价值创造”

设计的起点不是“我想做什么”,而是“用户需要什么”“问题本质是什么”,优秀的设计师首先具备“用户同理心”,即通过深度调研理解用户的真实需求、痛点与潜在期望,而非基于主观臆断,在设计一款老年人使用的智能手机时,若仅考虑“功能强大”,可能会因操作复杂导致产品失效;而通过观察老年人使用场景(如视力退化、手指灵活性下降、对智能功能的陌生感),才能聚焦“大字体、简洁界面、一键呼叫”等核心需求。

设计需以“问题定义”为导向,设计师需将模糊的用户诉求转化为清晰的设计目标,通过“Why-What-How”模型层层拆解:Why(为什么需要解决?——用户痛点的商业或社会价值)、What(解决什么问题?——核心功能与场景)、How(如何解决?——设计方案与路径),某共享办公空间的设计问题,可能拆解为“如何提升空间利用率”“如何满足不同团队协作需求”“如何营造归属感”等子目标,再逐一转化为功能分区、模块化家具、色彩心理学应用等设计策略。

设计需平衡“创新”与“可行性”,创新并非天马行空,而是在技术、成本、商业目标约束下的突破,苹果AirPods的设计成功,不仅因创新的无线体验,更因解决了蓝牙连接稳定性、续航时间、佩戴舒适性等实际问题,并通过供应链控制实现了量产可行性。

设计流程:从“调研到落地”的系统化方法

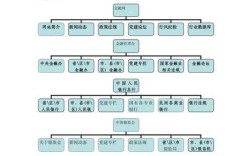

设计流程通常分为“调研—定义—构思—原型—测试—迭代”六个阶段,不同领域(如UI/UX、工业设计、建筑设计)的流程细节可能存在差异,但核心逻辑一致。

调研阶段:用数据与洞察夯实基础

调研是设计的“地基”,需通过定性与定量方法收集信息,定性方法包括用户访谈(挖掘深层动机)、焦点小组(观察群体交互行为)、田野调查(沉浸式观察用户场景);定量方法包括问卷调查(统计需求频率)、数据分析(如APP的用户行为热力图)、竞品分析(拆解对手优劣势),某外卖平台改版前,需分析用户“下单时长过长”“地址填写繁琐”等行为数据,并结合访谈发现“历史地址查找不便”的痛点,才能确定优化方向。

定义阶段:输出清晰的设计目标

调研后需“去伪存真”,将信息转化为设计依据,常用工具包括“用户画像”(Persona,虚构典型用户的基本属性、需求、目标,如“22岁职场新人小A,通勤1小时,希望利用碎片时间学习英语”)、“用户旅程图”(User Journey Map,描绘用户与产品/服务的交互全流程,标注痛点与机会点)、“需求优先级矩阵”(以“重要性-紧急性”或“用户价值-商业价值”为维度筛选需求),通过用户旅程图发现“小A在选词环节因释义不清晰频繁跳转”,可将“优化词典释义准确性”定义为高优先级需求。

构思阶段:通过发散思维探索可能性

基于定义的目标,设计师需进行“头脑风暴”,鼓励“数量优先、不评判、借鉴他人、组合优化”的原则,生成尽可能多的解决方案,针对“碎片时间学习英语”的需求,可构思“AI情景对话练习”“10秒单词记忆卡”“短视频语境教学”等多种形式,再结合技术可行性筛选出2-3个方向进行深化。

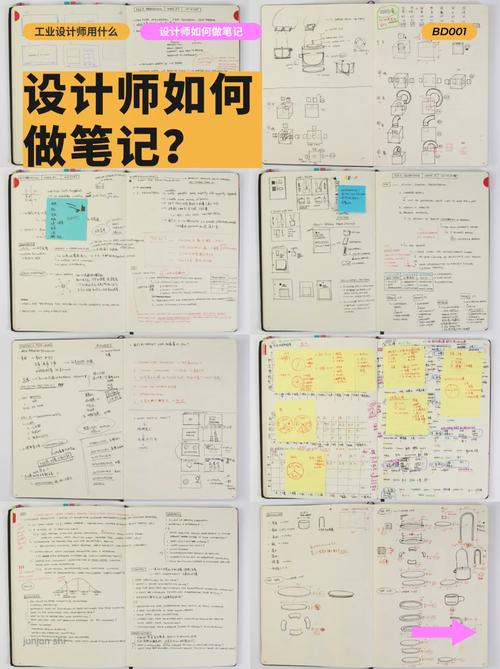

原型阶段:将抽象概念转化为可体验的实体

原型是“可触摸的方案”,其核心是“低成本、快速迭代”,根据设计阶段不同,原型可分为低保真(如线框图、手绘草图,用于验证流程逻辑)、中保真(如交互原型,模拟核心功能操作,用于测试用户交互体验)、高保真(如视觉稿、3D模型,接近最终效果,用于验证细节与情感化设计),APP改版时,先用Figma制作线框图测试“首页信息架构是否合理”,再添加视觉元素测试“色彩搭配是否符合用户审美”,最后开发可交互的原型邀请用户测试“操作路径是否顺畅”。

测试阶段:用用户反馈验证方案有效性

测试是检验设计是否“解决问题”的关键环节,需招募目标用户(如6-8名代表性用户),通过“任务测试”(让用户完成指定操作,如“在30秒内找到‘设置’中的‘夜间模式’”)、“出声思考”(让用户边操作边说出内心想法,捕捉隐性痛点)、“问卷调研”(收集满意度数据)等方式收集反馈,测试中发现“用户找不到‘夜间模式’入口”,可能是图标设计不够直观或位置不符合用户习惯,需调整设计方案。

迭代阶段:根据反馈持续优化

设计不是“一蹴而就”的,而是“螺旋上升”的过程,测试后需整理反馈,按“影响范围-修改成本”矩阵确定优化优先级,快速迭代方案,若“登录流程繁琐”影响大量用户,即使修改成本较高也需优先解决;而“按钮颜色微调”等细节问题可暂缓处理,迭代过程可能重复多次,直至设计方案满足用户需求与商业目标。

能力素养:设计师的“内功”与“外功”

除了系统化的流程,设计师还需具备多维度的能力素养,才能在复杂场景中高效产出。

专业技能:设计的“硬实力”

- 视觉表现能力:掌握色彩、排版、构图等基础设计原理,熟练使用PS、AI、Figma等工具,确保方案视觉呈现的专业性与美观性。

- 交互逻辑能力:对于UI/UX或工业设计,需理解“用户认知心理学”,如“费茨定律”(按钮大小与点击效率正相关)、“希克定律”(选项越多,用户决策越慢),优化交互细节。

- 跨领域知识:了解技术实现逻辑(如前端开发基础、材料特性)、商业目标(如用户留存率、转化率)、行业趋势(如AIGC对设计流程的影响),使设计方案更具落地性与前瞻性。

软技能:设计的“软实力”

- 沟通协作能力:设计师需与产品经理、工程师、市场团队等多角色协作,需用“用户故事”“原型演示”等可视化语言传递设计意图,而非仅靠“感觉”。

- 批判性思维:不盲从用户反馈(如用户可能“说一套做一套”),而是结合数据与场景分析反馈本质;同时敢于质疑现有方案,不断探索更优解。

- 同理心与耐心:始终站在用户角度思考问题,理解用户的“非理性”需求;面对多次迭代不气馁,将“解决问题”视为设计的核心价值。

职业素养:设计的“立身之本”

- 责任心:设计方案需对用户体验负责,避免因“赶进度”而牺牲质量(如忽略无障碍设计,影响特殊群体使用)。

- 终身学习:设计工具与趋势迭代迅速(如AIGC工具正在改变设计流程),需保持好奇心,持续学习新技能与方法论。

不同领域设计的差异与共性

虽然设计流程与能力素养具有通用性,但不同领域的设计侧重点存在差异:

- UI/UX设计:聚焦“数字产品体验”,需平衡功能逻辑与情感化设计,如微信“拍一拍”功能通过简单的交互设计增强了用户间的趣味性连接。

- 工业设计:关注“产品功能与形态的统一”,如戴森吸尘器通过“无尘袋设计”与“工业美学”解决了传统吸尘器的痛点,同时成为视觉符号。

- 建筑设计:需考虑“空间与人的关系”,如北京大兴机场通过“流线型屋顶”与“自然采光设计”,既提升了空间效率,又营造了舒适体验。

- 视觉传达设计:侧重“信息的高效传递”,如疫情期间的“健康码”设计,通过简洁的色彩与布局,让用户快速理解状态与操作逻辑。

但无论何种领域,设计的本质始终是“解决问题”——通过创造性思维,将用户需求、商业目标与技术可行性转化为有价值、可落地的解决方案。

相关问答FAQs

Q1:设计师如何平衡“用户需求”与“商业目标”的冲突?

A:平衡用户需求与商业目标需找到“价值交集”,首先通过数据分析明确“哪些需求能直接提升商业指标”(如用户留存、付费转化),再通过用户访谈判断“哪些需求是用户的“痛点”而非“伪需求”,对于非核心需求(如个性化皮肤定制),可在商业目标允许范围内满足;对于核心需求(如APP加载速度优化),即使短期增加成本也需投入,可通过“分阶段实现”策略,先解决高价值需求,再逐步满足次要需求,确保商业目标与用户体验的动态平衡。

Q2:设计师如何应对“甲方/团队频繁修改需求”的问题?

A:频繁修改需求往往源于“目标不清晰”或“沟通不到位”,设计师可通过以下方式应对:①在项目启动阶段与甲方/团队共同明确“核心目标”(如“提升用户注册转化率”而非“页面更美观”),减少方向性修改;②用“数据+用户反馈”支撑设计决策,例如通过A/B测试证明“按钮红色比蓝色转化率高20%”,减少主观修改;③采用“敏捷设计”方法,将大目标拆分为小版本,每完成一个版本收集反馈迭代,避免一次性推翻方案;④在合同或需求文档中明确“修改范围”与“迭代次数”,保护设计效率。