设计师的表达能力是连接创意与现实的桥梁,直接影响方案的说服力、团队的协作效率以及最终作品的落地质量,无论是向客户阐述设计理念、与开发团队沟通细节,还是在跨部门协作中传递价值,清晰、准确、有感染力的表达都能让设计工作事半功倍,以下从思维、方法、工具、实践四个维度,详细拆解设计师如何系统性地提升表达能力。

构建结构化思维:让表达有逻辑、有层次

很多设计师在表达时容易陷入“想到哪说到哪”的困境,核心原因在于缺乏结构化思维,结构化思维能帮助设计师将零散的创意和信息组织成清晰的逻辑链条,让听众快速抓住重点。

学会用“结论先行”的逻辑展开表达,例如在汇报设计方案时,不要先铺垫细节,而是直接抛出核心结论:“这个改版方案将提升用户转化率15%,主要优化了三个关键节点:首页信息架构、商品详情页信任体系、支付流程简化。”这种开门见山的方式能迅速抓住听众注意力,再围绕结论补充论据。

掌握经典的表达框架,问题-原因-解决方案”框架,适用于分析设计痛点;“目标-策略-执行-结果”框架,适合复盘项目;“背景-用户-洞察-方案”框架,常用于用户研究汇报,这些框架能避免表达遗漏关键信息,同时让逻辑更严谨。

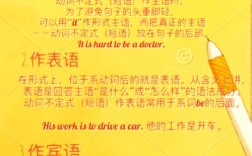

善用金字塔原理,任何表达都应遵循“总-分-总”结构:先给出核心观点,再分点列出支撑论据(每个论据下可进一步细分子论据),最后总结升华,例如在解释设计风格时,可以先说“本次采用新中式风格,目标是传递东方雅致与现代简约融合的品牌调性”,再从色彩(低饱和度莫兰迪色系)、元素(简化窗棂纹样、留白美学)、材质(原木与金属碰撞)三个维度展开,最后总结这种风格如何呼应品牌升级战略。

打磨语言精准度:用“用户视角”替代“设计术语”

设计师常犯的错误是过度使用专业术语(如“视觉层级”“动效曲线”“栅格系统”),而忽略了听众的认知背景,提升语言精准度的核心是“翻译能力”——将设计语言转化为对方能听懂的表达。

针对客户,要关联业务价值,客户更关心“设计能带来什么好处”,而非“设计用了什么技巧”,例如与其说“我们优化了按钮的视觉层级”,不如说“我们将‘立即购买’按钮尺寸增大20%,并采用品牌橙色,用户点击率提升了12%,直接促进了销量增长”。

针对开发团队,要明确可落地的细节,开发人员需要具体的技术参数,此时表达需兼顾“准确性”与“简洁性”,例如描述动效时,不说“加个弹跳效果”,而说“这个按钮点击后需要0.3秒的弹性缓动,曲线为cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 1.55),最大位移为8px”。

针对非设计背景的同事,要用比喻和生活化案例,例如向产品经理解释“信息降噪”时,可以说“就像整理桌面,把不常用的东西收到抽屉里,只留下高频使用的工具,这样用户找东西时效率更高”,避免使用“可能”“大概”等模糊词汇,用“用户测试数据显示”“数据显示”等客观表述增强说服力。

善用视觉化工具:让表达更直观、更具冲击力

设计师的优势在于视觉思维,因此应充分利用视觉化工具提升表达效率,一份好的视觉化表达,能抵过千言万语。

原型与交互演示是“设计语言”的直接呈现,在方案汇报中,与其用文字描述交互流程,不如直接操作原型演示关键路径,例如在讲解注册流程优化时,可以边演示边说:“原注册流程有5步,用户流失率达40%;我们简化为3步,合并手机号验证和协议勾选,测试显示流失率降至18%。”动态演示比静态PPT更能让听众感知设计价值。

信息图表能快速传递复杂数据,在用户研究报告或设计复盘时,将数据转化为图表(如折线图展示用户行为变化、饼图展示功能使用占比、热力图展示用户点击分布),能让结论一目了然,例如用桑基图展示用户从首页到下单的转化漏斗,能直观暴露流失节点。

情绪板与场景图构建“情感共鸣”,当需要传递设计调性或用户感受时,一张精准的情绪板(包含色彩、材质、风格参考图)比文字描述更有效,例如在定义高端家电的设计语言时,展示“极简、温暖、有质感”的情绪板(包含原木纹理、暖光灯光、留白空间的照片),能让团队快速达成共识。

刻意练习与反馈:在实践中迭代表达能力

表达能力并非天生,而是需要通过持续练习和反馈打磨的技能。

刻意练习场景化表达,设计师可以针对常见沟通场景(如方案汇报、需求评审、用户访谈)准备“表达脚本”,并录制视频复盘,例如模拟向客户解释logo改版原因,观察自己的语速、手势、逻辑衔接是否流畅,是否存在口头禅(如“嗯”“那个”)等问题。

主动寻求反馈并针对性改进,每次表达后,向听众提问:“我的表达中哪些地方让你困惑?”“你最记住的结论是什么?”如果多人对同一部分内容存在理解偏差,说明逻辑或语言需要调整,可以观察优秀表达者的案例(如TED演讲、行业峰会分享),学习他们的叙事节奏和肢体语言。

参与跨角色协作“倒逼”表达提升,主动申请参与项目启动会、技术评审会等需要频繁沟通的环节,在向不同角色解释设计时,会倒逼自己切换表达视角,久而久之形成“见人说人话”的灵活表达能力。

表达能力提升工具箱

| 工具类型 | 推荐工具/方法 | 应用场景 |

|---|---|---|

| 思维梳理工具 | XMind、幕布、金字塔原理模板 | 方案架构设计、汇报逻辑搭建 |

| 原型演示工具 | Figma、Sketch、Axure | 交互流程演示、设计方案落地沟通 |

| 视觉化工具 | PPT、Keynote、Canva、数据可视化工具(如Tableau) | 数据汇报、情绪板制作、方案呈现 |

| 练习与反馈工具 | 录屏软件(如OBS)、同事反馈表、Toastmasters国际演讲会 | 表达复盘、演讲技巧训练 |

相关问答FAQs

Q1:设计师在向非设计背景的客户解释设计决策时,如何避免陷入专业术语的陷阱?

A:核心是“翻译”思维——将设计语言转化为客户关心的业务价值和生活化场景,具体方法有三:一是关联数据,用“设计优化+用户反馈/业务结果”替代专业描述,将按钮颜色改为品牌色后,点击率提升20%,帮助每月多获得500个潜在客户”;二是使用比喻,比如把“信息架构优化”比作“超市重新布局,把牛奶和酸奶放在一起,顾客找起来更方便”;三是聚焦用户故事,用“用户说……所以我们做了……”的句式,让客户从用户视角理解设计意义,用户测试中,多位老人反馈找不到‘字体放大’按钮,我们在设置页顶部增加了明显的图标,解决了他们的操作困难”。

Q2:设计师如何提升方案汇报时的控场能力,避免被客户或同事带偏思路?

A:控场能力源于“充分的准备”+“灵活的策略”,准备阶段需预判质疑点:提前梳理方案的潜在风险(如“新功能可能增加学习成本”),并准备好数据或案例支撑(如“我们参考了XX案例,通过引导式设计降低了学习成本”),汇报阶段可采用“先接纳再引导”的沟通技巧:当对方提出质疑时,先肯定其合理性(“您提到的成本问题确实重要”),再补充设计背后的深层逻辑(“但我们通过XX方式将开发成本控制在预算内,且长期看能提升用户留存”),学会用“提问式回应”掌握主动权,例如对方质疑“为什么用蓝色”时,反问“您觉得蓝色传递的感觉是否符合品牌目标?我们测试中用户反馈蓝色能带来信任感,您看这个数据是否支持这个方向?”通过提问将焦点拉回设计依据,而非主观偏好。