招聘,这个看似常规的人力资源环节,在当下的市场环境中,却演变成了一场企业与人才之间的“双向奔赴”难题,其难度之深、范围之广,远超以往任何一个时期,从企业视角看,招聘难体现在多个维度:人才供给的结构性失衡、求职者期望的多元化、市场竞争的白热化,以及招聘流程本身的低效与僵化,共同交织成一张复杂的“困网”,让许多企业在人才争夺战中疲于奔命。

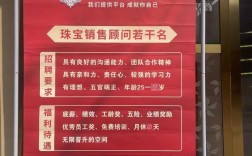

人才供给的结构性矛盾是招聘难的根源之一,随着产业升级和数字化转型加速,市场对高技能、复合型人才的需求激增,但这类人才的培养速度远跟不上行业发展的步伐,人工智能、大数据、新能源等新兴领域,既需要扎实的专业功底,又要求跨学科的综合能力,这样的人才在高校教育体系中尚未形成规模化供给,导致企业“一将难求”,传统行业面临着产能过剩和转型压力,大量低技能劳动力面临失业风险,而新兴岗位又无法有效吸纳,形成“用工荒”与“就业难”并存的怪象,下表对比了不同类型岗位的供需现状:

| 岗位类型 | 需求特点 | 供给现状 | 矛盾点 |

|---|---|---|---|

| 高端技术岗(如AI算法工程师) | 要求高学历、强创新能力、丰富项目经验 | 培养周期长,高校输出量少,市场存量稀缺 | 供不应求,薪资水涨船高 |

| 复合型管理岗(如数字化运营总监) | 需懂业务+懂技术+懂管理,跨界能力突出 | 传统管理人才多,但缺乏数字化思维,转型困难 | 供给与需求错位,企业难以找到“即插即用”人才 |

| 基础操作岗(如流水线工人、客服) | 重复性劳动多,薪资要求低,流动性大 | 低技能劳动力供给充足,但年轻人从业意愿低 | 招到不难,但留不住,流失率居高不下 |

| 新兴蓝领(如新能源汽车维修技工) | 技术迭代快,需持续学习,薪资中等偏上 | 传统技工转型困难,职业教育体系尚未覆盖 | 供给缺口大,企业需自行培养,成本高 |

求职者期望的多元化与理性化加剧了招聘难度,随着Z世代成为职场主力,他们的职业诉求不再局限于“薪资高低”,而是更加注重工作与生活的平衡、个人成长空间、企业文化认同感以及社会价值实现,许多企业仍沿用传统的“高薪+加班”模式,难以吸引年轻人才,疫情后远程办公、灵活就业的普及,也让求职者的选择范围从本地扩展至全国,甚至全球,企业不仅要和同行业竞争,还要与自由职业、斜杠经济等“非传统就业形态”抢人,部分求职者对“稳定”的过度追求,导致“考公热”“考研热”持续升温,进一步压缩了企业的人才选择池。

市场竞争的白热化让人才争夺进入“军备竞赛”阶段,随着新兴企业的崛起和传统企业的转型,各行业对核心人才的挖角现象愈演愈烈,一个经验丰富的产品经理或技术骨干,往往手握多个offer,企业为了抢人,不得不不断抬高薪资、放宽条件,甚至陷入“招聘-流失-再招聘”的恶性循环,这种“内卷”不仅增加了企业的用人成本,也导致人才流动率居高不下,团队稳定性受到威胁,尤其在中小企业,由于品牌影响力、薪酬竞争力不足,往往成为人才争夺战中的“弱势群体”,即使招聘到合适人才,也容易被大企业“截胡”。

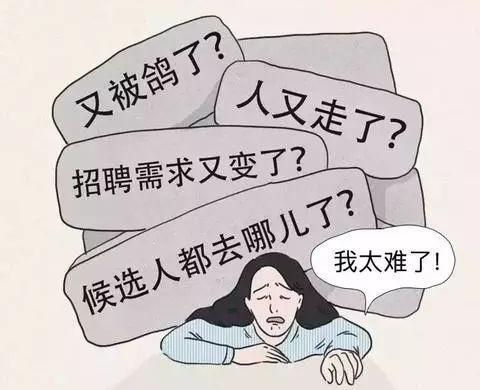

招聘流程本身的低效与僵化也是重要痛点,许多企业的招聘流程仍停留在“海投-筛选-笔试-面试-背调-入职”的传统模式,环节冗长、周期过长(平均招聘周期可达1-3个月),而优秀人才往往在2-4周内就会接受offer,漫长的等待导致人才流失,部分企业招聘标准僵化,过度强调学历、履历等“硬指标”,忽视了候选人的实际能力和岗位匹配度,导致“招来的人用不上,能用的人招不来”,面试官的专业素养不足、缺乏结构化面试技巧,也容易因主观偏见错失人才。

外部环境的不确定性为招聘增添了更多变量,经济下行压力下,部分企业缩减招聘预算,采取“谨慎观望”态度,而求职者则更倾向于选择“大厂”或“铁饭碗”,加剧了中小企业的招聘难度,政策调整(如行业监管趋严)、技术变革(如AI对部分岗位的替代)等,也使得人才需求结构不断变化,企业需要动态调整招聘策略,但往往反应滞后。

面对招聘难的困局,企业需要从“被动招人”转向“主动留人”,从“单一招聘”转向“人才生态构建”,加强与高校、职业教育的合作,定向培养符合需求的人才;优化内部激励机制,提升员工归属感;利用数字化工具(如AI招聘系统、人才测评平台)提升招聘效率;重塑企业文化,打造吸引年轻人才的工作环境,政府和社会也应发挥作用,完善劳动力市场机制,推动职业教育与产业需求对接,为缓解招聘难提供系统性支持。

相关问答FAQs

Q1:为什么企业总是招不到“合适”的人,明明简历看起来都很优秀?

A:招聘中的“合适”不仅是简历上的匹配,更是能力、价值观、职业期望与岗位需求的深度契合,简历筛选往往侧重“硬指标”(如学历、履历),但无法反映候选人的实际工作能力、团队协作风格和稳定性,一些候选人履历光鲜,但可能缺乏岗位所需的抗压能力或创新思维;部分人面试表现优秀,但入职后因企业文化不适应而快速离职。“合适”也具有动态性——企业需求可能随业务变化调整,而候选人的职业规划也可能变动,导致“当时合适”不代表“长期合适”,解决这一问题需要企业优化招聘标准,引入结构化面试、情景模拟等评估方式,并加强入职后的跟踪与培养,实现“选育用留”一体化。

Q2:中小企业预算有限,如何在激烈的人才竞争中吸引和留住人才?

A:中小企业虽在薪资、品牌上不占优势,但可通过差异化策略破局:一是“精准定位”,聚焦细分领域或核心岗位,避免与大企业全面竞争,例如专注于某一技术方向的“小而美”人才;二是“价值赋能”,提供更快的晋升通道、更灵活的工作机制(如弹性办公、项目分红),让人才感受到“成长红利”而非单纯“薪资”;三是“情感连接”,打造扁平化管理、开放包容的企业文化,增强员工的归属感和参与感,例如通过定期团队建设、创始人面对面沟通等方式建立信任;四是“借力合作”,与行业联盟、猎头公司合作,或采用“兼职顾问”“项目外包”等灵活用工模式,降低用人成本的同时拓宽人才渠道,核心是让人才在中小企业获得“大企业给不了的体验”,从而实现“以小博大”的招聘效果。