F-8作为互联网上最广泛使用的Unicode编码方案,其核心优势在于兼容性、可变长度和自同步性,以下是它在网络中传输的具体机制及技术细节:

编码原理与数据结构

-

可变长度字节分配:UTF-8采用动态字节数策略,根据字符所属的Unicode范围决定占用空间: | 码点区间 | 字节数 | 首字节格式 | 示例字符 | 实际编码案例 | |------------------|--------|------------------|----------------|----------------------------| | U+0000–U+007F | 1 |

0xxxxxxx| ASCII字母/数字 | "A"→01000001| | U+0080–U+07FF | 2 |110xxxxx+10xxxxxx| 拉丁扩展符号 | "é"→11100010 10000010| | U+0800–U+FFFF | 3 |1110xxxx+两个10xxxxxx| 常用汉字 | "中"→11100100 10111000 10101101| | U+10000–U+10FFFF | 4 |11110xxx+三个10xxxxxx| Emoji表情符号 | U+20000→11110000 10000000 10000000 10000000| -

自同步机制:每个多字节序列的第一个字节包含前导标志位(如

110表示两字节),后续字节均以10开头,这种设计使得即使数据流中断或错位,解码器也能快速定位新字符的起点,避免错误扩散,当接收到字节流11100100 10111000 10101101时,解析器会识别出这是一个三字节字符,并正确提取出对应的Unicode码点。

网络协议层的处理流程

-

应用层转换:在发送端,应用程序将文本字符串通过编码器转换为UTF-8字节序列,网页服务器会在HTTP响应头添加

Content-Type: text/html; charset=utf-8声明编码类型;数据库管理系统则允许字段设置为UTF-8存储多语言数据,现代编程语言如Python、Java默认使用UTF-8进行I/O操作,开发者可通过API显式调用编码函数。 -

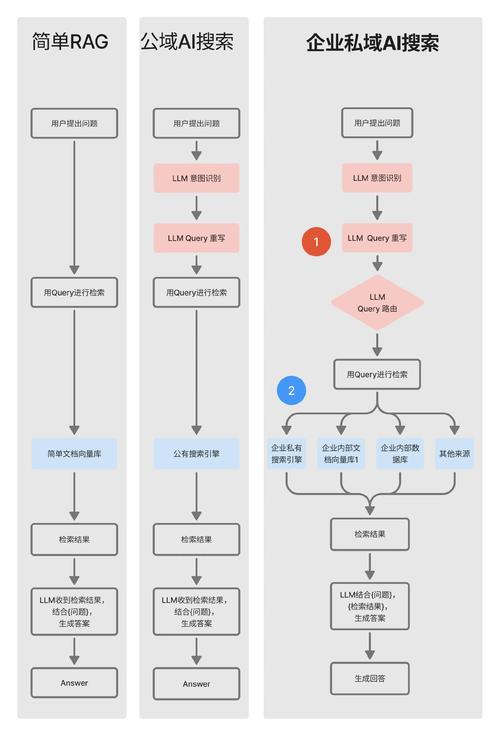

传输层封装:TCP协议作为可靠的面向连接协议,负责将UTF-8字节流完整送达目标主机,客户端可选择两种典型方式发送数据:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- SendBuf模式:适用于二进制数据传输,需手动管理缓冲区并填充已编码的字节数组;

- SendText模式:直接传入字符串,由底层库自动完成UTF-8编码和网络切片,这两种方式均保证字节顺序与完整性,但后者更便于高层抽象开发。

-

底层传输保障:IP层通过MTU分片机制处理超大报文,而TLS/SSL加密则对UTF-8载荷进行透明封装,值得注意的是,加密不会破坏编码结构,因为密文对象仍然是连续的字节流。

接收端的逆向解析

-

字符边界检测:解码器扫描字节流时,依据首字节的前缀规则判断字符长度,若遇到孤立的

10xxxxxx开头的字节,则会触发错误恢复机制,跳过无效片段继续解析后续内容,这种容错能力确保了部分损坏的数据仍可部分呈现。 -

跨平台适配:不同操作系统环境下的应用程序需统一遵循RFC标准实现解码逻辑,例如Windows终端默认使用CP936中文编码,但浏览器强制采用UTF-8渲染网页,此时需要中间件进行编码转换以保证一致性。

性能优化策略

-

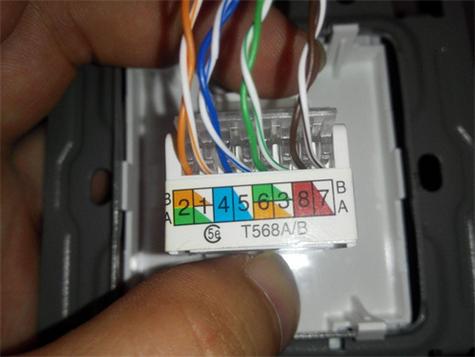

压缩组合应用:针对纯文本场景,可先使用Deflate算法压缩UTF-8数据(通常减少率达),再进行Base64编码以便通过只支持ASCII的信道传输,接收方按相反顺序解压即可还原原始文本。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

内存对齐优化:由于UTF-8单字节能表达ASCII子集,英文为主的文档实际占用空间接近ISO-8859系列单字节编码,同时兼容多语言特性,这种混合部署模式显著降低了全球化应用的存储开销。

以下是相关问答FAQs:

-

问:为什么UTF-8不需要像UTF-16那样考虑字节序问题? 答:因为UTF-8的每个字符编码都是独立的,没有固定的双字或四字对齐要求,其可变长度特性通过首字节的前缀标识符即可明确字符边界,因此不存在大小端混淆的问题。

-

问:如果网络传输过程中丢失部分字节会怎样影响解码? 答:由于UTF-8具有自同步性,解码器会在下一个有效前缀处重新开始解析,若三字节字符中间丢失一个字节,系统会检测到无效的

10xxxxxx开头,丢弃错误段落并将后续字节视为新字符起点,最大限度保证剩余数据的可读性