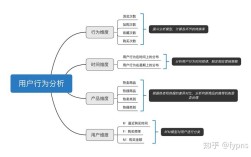

分析一个网站的用户是一个系统性工程,需要结合定量数据与定性洞察,从多个维度还原用户画像、理解行为动机并优化体验,以下从数据采集、行为分析、分层研究、场景还原及工具应用五个方面展开具体方法。

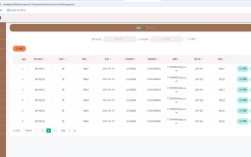

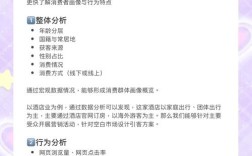

数据采集是分析的基础,需通过多渠道获取用户数据,包括:基础属性数据(如年龄、性别、地域,通过注册信息、第三方工具如Google Analytics获取)、行为数据(如页面停留时间、跳出率、点击流,通过埋点工具如神策数据、Mixpanel记录)、交易数据(如消费频次、客单价、复购率,来自电商后台)及反馈数据(如客服记录、问卷调研、用户评论),通过用户注册表单可直接收集性别比例,而通过热力图工具如Hotjar则可直观看到按钮点击密度。

行为分析需聚焦用户路径与核心指标,绘制用户从进入网站到完成目标(如购买、注册)的全路径,识别关键节点与流失点,电商网站需分析“搜索-列表页-详情页-加购-结算-支付”各环节的转化率,若支付环节流失率高,可能需优化支付流程或解决信任问题,结合会话分析(如查看用户单次访问的连续行为)与留存分析(如次日、7日留存率),判断用户粘性,若新用户次日留存率低于20%,可能说明新手引导不足或产品价值未快速传递。

第三,用户分层研究实现精准定位,根据用户价值(如RFM模型:最近消费时间、消费频率、消费金额)或行为特征(如活跃用户、沉默用户、流失用户)进行分层,针对性制定策略,对高价值用户提供专属服务,对沉默用户通过推送优惠券唤醒,还需区分新用户与老用户的需求差异:新用户更关注产品基础功能与使用指南,老用户则更关注高级功能与个性化体验。

第四,场景化还原理解用户动机,通过用户访谈(深度交流挖掘真实需求)、可用性测试(观察用户操作过程中的痛点)及日志分析(结合行为数据还原使用场景),回答“用户为什么这么做”,发现某功能点击率低,通过访谈可能发现用户因入口隐蔽而未使用,而非功能本身无用,需结合用户目标场景(如通勤时使用移动端、办公时使用PC端),优化产品适配性。

工具与技术的应用提升分析效率,除上述提到的Google Analytics、神策数据外,还可通过用户分群功能对比不同群体行为差异(如付费用户与免费用户的页面偏好),利用A/B测试验证优化方案效果(如改版按钮颜色后观察转化率变化),对于大型平台,还可通过机器学习算法预测用户流失风险或推荐个性化内容。

相关问答FAQs

-

问:如何区分网站中的“活跃用户”与“沉默用户”?

答:通常以“登录/访问频率”为标准,例如30天内登录≥3次为活跃用户,≤1次为沉默用户,结合行为数据进一步判断:活跃用户可能频繁使用核心功能,沉默用户则可能仅浏览首页或长时间未操作,需通过推送、活动等方式引导沉默用户重新参与,分析其沉默原因(如产品更新不适配或需求未被满足)。 -

问:定量数据与定性数据在用户分析中如何互补?

答:定量数据(如转化率、停留时间)回答“是什么”和“有多少”,揭示现象但无法解释原因;定性数据(如访谈、测试)回答“为什么”,通过用户主观反馈挖掘深层动机,定量显示某页面跳出率高,定性可能发现页面加载慢或文案 confusing,两者结合可全面定位问题:先通过定量发现异常,再用定性验证假设,最后通过定量验证优化效果。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)