搭建交互语境是现代产品设计与用户体验优化中的核心环节,它不仅仅是界面元素的简单排列,更是通过系统化的语言、逻辑与情感设计,让用户在操作过程中感受到“被理解”与“被引导”,从而实现高效、愉悦的人机交互,从用户首次接触产品的陌生感到形成流畅的使用习惯,交互语境的搭建贯穿始终,其质量直接决定了用户对产品的信任度、使用频率及忠诚度。

交互语境的核心要素:构建“人-机-场景”的桥梁

交互语境的本质是建立用户、产品与使用场景之间的有机连接,一个完整的交互语境需包含以下核心要素:

用户认知:从“用户画像”到“心智模型”

搭建交互语境的第一步是深入理解用户,通过用户画像(Persona)明确目标用户的年龄、职业、技术熟练度、使用动机等基本信息,进一步挖掘其“心智模型”——即用户对产品功能的固有认知和使用习惯,针对老年用户设计的健康监测APP,需避免专业术语,采用“一键测量”“简单易懂的数据图表”等符合其认知习惯的表达;而面向专业设计师的工具类软件,则需提供快捷键、参数调节等高效功能,满足其深度操作需求。

场景适配:动态匹配“时间-空间-任务”

用户的使用场景千变万化,交互语境需具备场景适应性,外卖APP在“高峰时段”需突出“预计送达时间”的实时更新,并增加“加急配送”选项;而在“深夜时段”则可切换为“静音下单”模式,避免打扰用户,场景还涉及物理环境(如户外使用需增大按钮尺寸)、社会环境(如办公场景需避免娱乐化干扰)等,需通过场景化设计让产品在不同环境中都能“恰到好处”地提供服务。

语言系统:从“功能说明”到“情感共鸣”

语言是交互语境最直接的载体,需兼顾“功能性”与“情感化”,功能性语言要求清晰、准确,避免歧义,确认提交”比“好了”更明确操作结果;情感化语言则需通过语气、措辞传递温度,例如错误提示用“网络有点卡,我们再试一次?”替代“错误代码:404”,能有效降低用户的挫败感,还需建立统一的“语言风格指南”,确保产品内术语、语气、标点符号的一致性,避免用户产生认知混乱。

反馈机制:即时响应与预期管理

交互语境中的反馈是用户确认操作、调整行为的关键,反馈需遵循“即时性”与“准确性”原则:点击按钮后1秒内应有视觉(按钮变色)、听觉(轻微提示音)或文字(“正在加载…”)反馈;复杂操作则需通过进度条、步骤提示等方式管理用户预期,避免因等待产生焦虑,文件上传时显示“已上传60%(剩余2分钟)”,比单纯显示“上传中”更能缓解用户的不确定感。

搭建交互语境的实践路径:从需求到落地的全流程

需求分析阶段:定义“语境边界”

在需求调研阶段,需通过用户访谈、可用性测试等方法,明确用户的核心痛点与使用场景,划定“语境边界”——即产品需要覆盖的核心交互场景与优先级,针对在线教育平台,需优先搭建“课程学习-作业提交-师生互动”的核心语境,而“社交分享”等次要功能可简化处理。

设计阶段:构建“交互骨架”与“语言血肉”

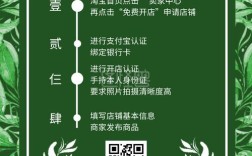

- 交互流程设计:通过用户旅程图(User Journey Map)梳理用户在核心场景中的操作路径,识别关键触点(Touchpoint),如登录、搜索、支付等环节,电商APP的“购买流程”需优化“加入购物车-选择规格-填写地址-支付”的每一步,减少不必要的跳转,确保流程连贯。

- 界面元素设计:根据交互流程设计界面组件,按钮、表单、弹窗等元素的布局需符合“用户习惯”,返回”按钮通常置于左上角,“提交”按钮置于右下角且颜色突出,通过视觉层次(如大小、颜色、对比度)引导用户注意力,让重要操作“一目了然”。

- 语言文案打磨:针对每个触点撰写交互文案,遵循“简洁、易懂、有温度”的原则,引导新用户首次使用时,可用“3步开启你的学习之旅”替代“请按照提示操作”,降低用户的畏难情绪。

开发实现阶段:确保“语境一致性”

开发阶段需严格遵循设计稿,确保交互逻辑与语言文案的一致性,设计稿中“取消”按钮为灰色、“确认”按钮为蓝色,开发时需精确还原颜色值;同一功能的提示语在不同页面需统一,避免“已提交”和“提交成功”混用,需通过多端适配(iOS/Android/小程序)确保交互语境在不同设备上的体验一致性。

测试优化阶段:通过“用户反馈”迭代语境

产品上线后,需通过A/B测试、用户行为数据分析、满意度调研等方式,收集交互语境的实际效果数据,通过热力图分析用户在页面的点击分布,识别“无效点击”或“遗漏区域”,优化元素布局;通过用户反馈发现“支付流程中提示语不清晰”等问题,迭代文案与交互逻辑,这一阶段的核心是“以用户为中心”,通过持续优化让交互语境更贴合用户需求。

交互语境设计的常见误区与规避方法

| 误区类型 | 具体表现 | 规避方法 |

|---|---|---|

| 过度设计 | 添加冗余动画、复杂动效,导致用户注意力分散 | 遵循“必要原则”,仅对关键操作添加动效,且时长控制在0.5-1秒内 |

| 语言模糊 | 使用“可能”“大概”等不确定词汇,或专业术语堆砌 | 用数据化、具象化表达替代模糊词汇,如“10分钟内送达”替代“尽快送达” |

| 忽视无障碍设计 | 未考虑色盲、视障等特殊用户群体的需求 | 遵循WCAG(Web内容无障碍指南),提供高对比度模式、屏幕阅读器支持等 |

| 反馈缺失 | 操作后无任何响应,或反馈延迟过长 | 建立标准化反馈机制,确保所有操作在1秒内给出响应,复杂操作提供进度提示 |

相关问答FAQs

Q1:搭建交互语境时,如何平衡“功能完整性”与“操作简洁性”?

A:平衡两者的核心是“优先级排序”,通过用户需求分析,识别核心功能(用户高频使用、解决痛点)与次要功能(低频使用、锦上添花),采用“渐进式披露”设计:核心功能直接展示在主界面,次要功能可通过“更多”“设置”等入口折叠,或通过智能引导(如“根据你的使用习惯,推荐开启XX功能”)逐步呈现,微信将“聊天”“通讯录”“发现”作为核心tab,而“收藏”“朋友圈”等则整合在“发现”中,既保证了核心操作的便捷性,又避免了界面冗余。

Q2:如何验证交互语境设计是否有效?

A:需结合定量与定性两种方法进行验证,定量方面,通过数据分析工具(如Google Analytics、友盟)监测关键指标,如任务完成率(用户完成核心操作的比例)、操作时长(用户完成任务所需时间)、跳出率(用户在关键步骤离开的比例)等,数值提升说明交互语境优化有效;定性方面,通过用户访谈、可用性测试收集反馈,观察用户在实际操作中是否出现困惑、误解,例如用户是否频繁点击错误按钮,是否对提示语产生疑问,综合两者数据,可全面评估交互语境的设计效果,并针对性优化。