将跟随者提升品质是一个系统性工程,需要从认知升级、能力培养、机制保障和文化塑造四个维度协同发力,既要明确“为何提升”的底层逻辑,也要掌握“如何提升”的实操方法,最终实现从“被动执行”到“主动创造”的质变。

在认知层面要打破“跟随即平庸”的固有思维,跟随者并非简单的“指令接收器”,而是组织落地的关键执行者,其品质直接影响战略效果,提升认知的核心是帮助跟随者理解“工作的意义”和“价值的归属”,可通过定期的战略解码会、案例复盘会等形式,让一线员工清晰看到自己的工作如何与公司目标、客户价值产生关联,某零售企业通过“门店-区域-总部”三级联动会,让店员了解库存周转率提升对客户体验和公司利润的直接影响,员工从“完成任务”转变为“优化结果”,主动提出陈列调整建议,使滞销品周转效率提升30%。

能力培养是提升品质的核心抓手,跟随者的能力短板往往集中在“问题解决”“创新思维”和“跨协作”三个领域,针对不同岗位设计分层分类的培养体系:基层员工侧重“标准化执行+异常处理”,通过SOP可视化、情景模拟训练强化基本功;中层员工聚焦“目标拆解+资源协调”,通过项目管理沙盘、跨部门工作坊提升统筹能力;高层则强化“战略洞察+团队赋能”,通过行业研习、教练技术培训培养领导力,建立“师徒制+项目历练”双轨机制,让新员工在导师带教中快速成长,让骨干员工在重大项目中获得实战突破,某制造企业推行“技能矩阵图”,明确各岗位需掌握的核心技能及晋升标准,员工通过技能认证获得薪酬和晋升机会,三年内多能工比例从15%提升至60%,生产效率显著提高。

机制保障是确保品质提升可持续的关键,没有制度的支撑,品质提升容易沦为“运动式”活动,需建立“目标-执行-反馈-激励”的闭环机制:在目标设定上,采用“OKR+KPI”组合模式,既设定关键结果(如客户满意度提升),也明确关键行为指标(如问题响应时效);在执行过程中,通过数字化工具实时追踪进度,如CRM系统记录客户反馈,ERP系统监控生产异常,确保问题可追溯、可优化;在反馈环节,建立“360度评估+客户评价”双维度考核,既看内部协作表现,也看外部市场结果;在激励层面,设立“品质贡献奖”“创新突破奖”,将品质表现与薪酬、晋升、荣誉直接挂钩,让“高品质”成为员工主动追求的目标,某互联网公司通过“用户反馈积分制”,员工每解决一个高价值用户问题可获得积分,积分兑换培训机会或休假天数,推动产品迭代周期缩短40%。

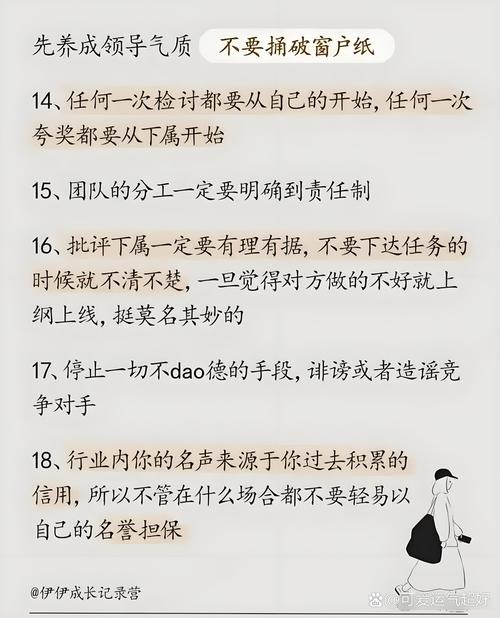

文化塑造是品质提升的底层土壤,高品质的跟随者需要“容错文化”“精进文化”和“协同文化”的滋养,容错文化鼓励员工大胆尝试,对创新中的失误“复盘而非追责”,某科技公司设立“失败案例库”,将项目中的教训转化为团队学习资源,反而加速了技术突破;精进文化倡导“持续改进”,通过“每日晨会复盘”“周度优化提案”等机制,让“发现问题-解决问题”成为工作习惯;协同文化打破部门墙,通过“轮岗体验”“跨部门项目组”等形式,让员工理解不同环节的价值,形成“一盘棋”思维。

相关问答FAQs

Q1:如何让基层员工主动参与品质提升,而非被动接受任务?

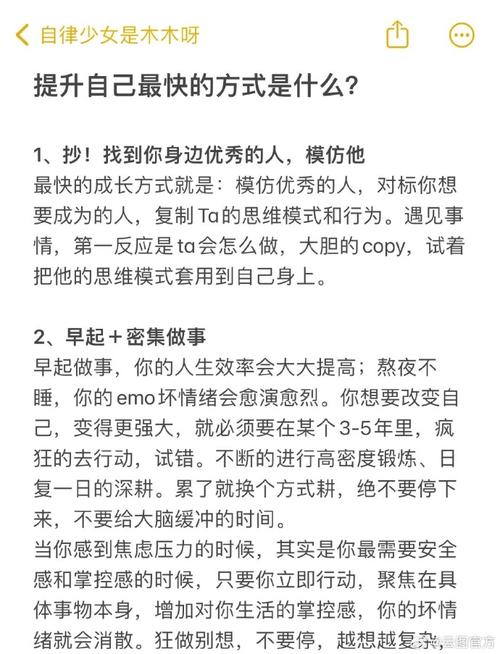

A:首先要让员工看到“参与的价值”——通过设立“改进提案奖”,将采纳的员工建议与奖金、评优直接挂钩;其次要降低“参与门槛”,提供便捷的反馈渠道(如企业微信群、意见箱),并鼓励“小步快跑”,哪怕只是优化一个流程细节也给予肯定;最后要树立“榜样力量”,定期宣传员工在品质提升中的真实案例,让身边人影响身边人,形成“人人关心品质、人人创造品质”的氛围。

Q2:在资源有限的情况下,如何高效提升跟随者品质?

A:资源有限更需“精准投入”,聚焦“高价值场景”,优先解决客户投诉最多、对公司目标影响最大的问题领域,集中资源攻坚;采用“微培训”模式,将知识点拆解为5-10分钟的短视频、图文手册,利用碎片化时间学习,降低时间成本;建立“内部知识库”,沉淀优秀员工的经验方法,通过“老带新”“案例分享”实现低成本复制;借助数字化工具(如AI培训系统、数据分析平台)提升效率,减少人工投入,实现“少花钱、多办事”。