规划、互动策略、形象管理等多个维度进行系统化运营,既要体现个人特色,又要兼顾社交属性,让朋友圈成为有价值、有温度的社交空间,以下从核心原则、内容创作、互动技巧、形象维护及避坑指南五个方面展开具体说明。

明确核心定位:找到“我是谁”与“我能提供什么”

朋友圈的本质是“个人IP的轻量化展示”,首先要明确自己的定位,职场人可聚焦行业干货与成长思考,宝妈可分享育儿经验与生活美学,兴趣爱好者可深耕垂直领域(摄影、读书、美食等),定位不需要单一,但需有主线,让好友快速了解你的核心价值,一名设计师可以“作品分享+设计技巧+行业观察”为主线,偶尔穿插生活日常,避免内容杂乱无章。

内容创作:兼顾价值感与真实感是朋友圈的“灵魂”,需平衡“有用”与“有趣”,同时保持真实感,避免过度“表演”。

内容类型多样化(可参考下表规划)类型 | 具体方向 | 示例 | 发布频率建议 |

|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------| | 价值输出 | 行业干货、知识总结、技能教程、资源分享 | “整理了5个提升工作效率的Excel插件,附使用教程” | 每周1-2条 | | 生活记录 | 真实日常、美食探店、旅行见闻、读书感悟 | “周末去XX咖啡馆,发现一本超治愈的散文集《__》” | 每周2-3条 | | 情感共鸣 | 个人成长故事、情绪管理、对热点事件的理性思考 | “今天被客户否定后,突然明白:真正的专业不是‘说服’,而是‘共情’” | 每周1条 | | 互动引导 | 提问、投票、求助、邀请好友参与活动 | “最近想学新技能,大家觉得PS和Pr哪个更实用?评论区聊聊~” | 每周1条 |

表现形式优化

- 视觉优先:图片/视频是朋友圈的“第一眼印象”,避免模糊、昏暗的照片,可用手机修图APP(如Snapseed、醒图)简单调色,视频控制在15-60秒,突出重点。

- 文案技巧党不可取,但开头需吸引人(如用提问、数据、金句);段落清晰,善用emoji分隔;结尾引导互动(如“你遇到过类似情况吗?”“欢迎评论区补充”)。

- 真实性原则:偶尔展示“不完美”反而更亲切,比如加班后的简餐、学习新技能的失败尝试,避免“滤镜过重”导致距离感。

互动策略:从“单向发布”到“双向连接”

朋友圈不是“广播站”,而是“社交场”,主动互动能提升账号活跃度和好友粘性。

评论与点赞的“精细化运营”

- 及时回应:对好友的评论尽量在24小时内回复,避免“已读不回”;对长评可针对性回复,而非简单“感谢支持”。

- 主动互动:每天花10分钟浏览好友朋友圈,对感兴趣的内容真诚评论(避免“打卡式”评论,如“赞”“不错”),比如看到好友分享旅行照,可问“这个景点的门票多少钱?看起来好想去!”

- 互动“钩子”中埋入互动点,如“今天做了番茄炒蛋,大家觉得要不要放糖?评论区告诉我!”

私域与公域联动

- 对于评论区的高质量互动,可私聊对方深化连接(如“你提到的那个书单,我整理好了发你~”),但避免频繁私聊打扰。

- 若朋友圈内容引发较多讨论,可在后续内容中呼应(如“上次大家问番茄炒蛋要不要放糖,我试了不加糖的版本,口感更清爽~”)。

形象管理:统一风格,塑造“可信度”

朋友圈是个人形象的“线上名片”,需注意细节管理,避免“翻车”。

封面与头像

- 头像:建议用真人照片或清晰标识个人品牌的图片(如设计师用作品头像),避免模糊风景、网图或频繁更换。

- 朋友圈封面:可定期更新,与内容主题呼应(如读书分享用书籍封面,旅行分享用风景照),避免长期空白或无关图片。

发布频率与时间

- 频率:每天1-3条为宜,避免刷屏(如一天发10条以上)或长期“潜水”(一周不发超过2条)。

- 时间:根据好友活跃时段调整,一般早7-9点(通勤)、午12-14点(午休)、晚20-22点(睡前)为互动高峰。

避免雷区

- 负面情绪宣泄:频繁抱怨、吐槽易给人负能量印象,若有负面情绪可转化为“成长型思考”(如“今天项目失败,但总结出3个教训…”)。

- 过度营销:硬广不超过1条/周,可结合“价值输出”软性推广(如“分享一个我常用的工具,它帮我节省了30%的工作时间,链接放评论区了”)。

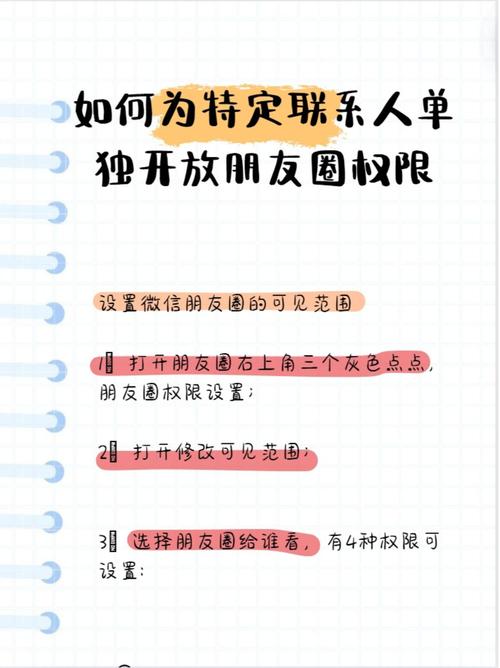

- 隐私泄露:避免发布他人隐私(如朋友照片、家庭住址)、敏感信息(如公司内部数据、未经证实的谣言)。

数据复盘:小步迭代,持续优化

定期分析朋友圈数据,了解哪些内容更受欢迎,针对性调整策略,可通过“朋友圈”功能查看“点赞/评论数”,重点关注高互动内容的共同点(如主题、形式、发布时间),例如发现“读书感悟”类内容平均评论数是“美食分享”的2倍,可适当增加此类内容占比。

相关问答FAQs

Q1:朋友圈内容太“私人”,担心暴露隐私怎么办?

A:可采用“模糊化处理”,比如分享生活时避免出现具体地点、人物全名(用“闺蜜”“同事”代替),或仅发布“普适性”日常(如“今天做了蛋糕”而非“今天在XX小区做了蛋糕”),核心原则是“分享感受,而非细节”,既能传递生活气息,又能保护隐私。

Q2:如何平衡朋友圈的“真实”与“人设”?

A:“人设”不是“伪装”,而是“放大特质”,比如你本身就是“爱读书的人”,可专注分享读书感悟,偶尔穿插家庭生活,不必强装“美食达人”;若性格幽默,可在文案中加入俏皮话,但不必为了搞笑编造内容,真实是人设的根基,人设是真实的“聚焦点”,两者统一才能让朋友圈既有辨识度,又让人感到亲切可信。