在快节奏的现代生活中,压力已成为普遍存在的心理状态,而虚拟空间以其独特的交互性和沉浸感,为人们提供了多样化的解压途径,虚拟空间解压并非简单的逃避现实,而是通过技术手段构建安全、可控的环境,帮助个体释放情绪、调节认知、恢复心理能量,以下从虚拟空间解压的底层逻辑、具体形式、实施方法及注意事项等方面展开详细分析。

虚拟空间解压的核心在于“心理代偿”与“认知重构”,现实中的压力往往源于复杂的人际关系、目标未达成的挫败感或环境限制,而虚拟空间通过剥离现实中的物理束缚和社会评价,为个体提供“情绪缓冲带”,在匿名社交平台中,人们可以自由表达真实想法而无需担心现实后果;在模拟游戏中,通过完成虚拟任务获得成就感,能够弥补现实中的缺失体验,这种代偿机制并非消极逃避,而是通过激活大脑的奖励系统(如多巴胺分泌),暂时缓解焦虑情绪,为现实问题的解决积蓄心理资源。

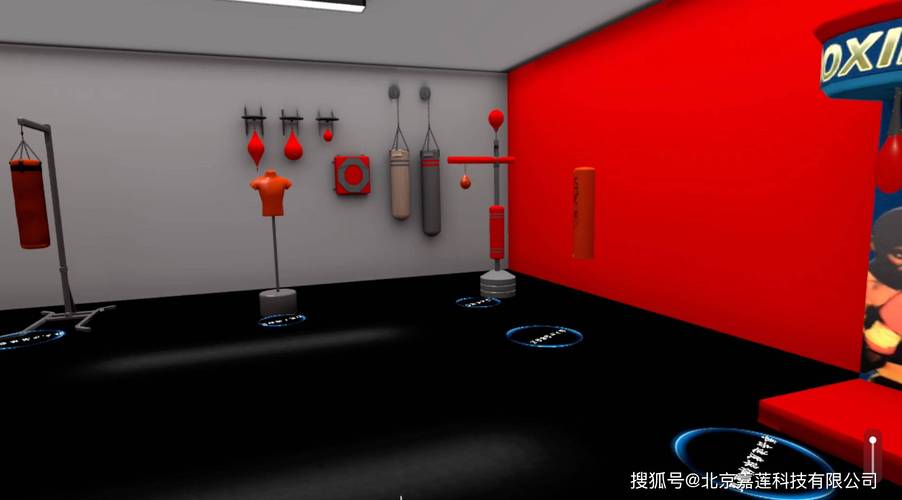

从具体形式来看,虚拟空间解压可分为沉浸式体验型、社交互动型和工具辅助型三大类,沉浸式体验型以VR/AR技术和大型在线游戏为代表,用户可通过头显设备进入虚拟世界,例如在VR自然场景中“漫步”于森林或海边,利用视觉、听觉的多感官刺激降低皮质醇水平;或通过角色扮演游戏(RPG)代入不同身份,在虚拟任务中掌控节奏、获得即时反馈,从而重建对生活的控制感,社交互动型则依托社交平台和虚拟社区,如兴趣社群中的话题讨论、虚拟演唱会中的实时互动,甚至元宇宙中的“虚拟社交聚会”,这些场景打破了地理限制,让具有共同压力源的人群相互支持,通过共鸣感减轻孤独情绪,工具辅助型则包括冥想APP的虚拟引导、AI心理陪伴机器人等,例如通过语音交互与AI倾诉,获得情绪疏导;或利用数字绘画、音乐创作软件,将抽象情绪转化为具体作品,实现情绪的具象化释放。

实施虚拟空间解压时,需结合个人需求选择合适的方式,并注意科学规划,应明确解压目标:若需快速释放情绪,可选择高互动性的游戏或社交平台;若需深度放松,则更适合VR自然场景或冥想引导,要控制使用时长,避免过度依赖虚拟空间导致现实社交能力退化,建议单次沉浸不超过1小时,每日累计不超过2小时,虚拟空间的安全性需重点关注:优先选择正规平台,避免接触不良信息;在匿名社交中保护个人隐私,谨防网络诈骗;对于青少年群体,家长应通过设备管理功能限制使用时段,引导其区分虚拟与现实的边界。

值得注意的是,虚拟空间解压作为传统解压方式的补充,并非适用于所有人群,对于有严重心理疾病(如抑郁症、焦虑症)的个体,虚拟空间只能起到临时缓解作用,仍需结合专业心理治疗,过度沉浸虚拟世界可能引发“现实脱节感”,例如在游戏中获得的高成就感转移到现实时,若遭遇落差反而加剧挫败情绪,理想的状态是将虚拟空间的积极体验迁移到现实,例如通过虚拟社交中获得的沟通技巧改善现实人际关系,或通过游戏培养的团队协作能力应用于职场。

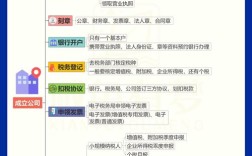

为更直观地对比不同虚拟解压方式的特点,以下表格总结了几种主流形式的应用场景与效果:

| 解压形式 | 典型代表 | 适用场景 | 优势 | 潜在风险 |

|---|---|---|---|---|

| VR沉浸式体验 | VR自然场景、虚拟旅行 | 需深度放松、远离现实压力时 | 多感官刺激,代入感强,快速缓解焦虑 | 设备成本高,长时间使用易眩晕 |

| 在线角色扮演游戏 | 《魔兽世界》《最终幻想》 | 渴望成就感、社交归属感时 | 目标导向明确,社交互动丰富 | 易沉迷,占用大量时间 |

| 虚拟社交平台 | 元宇宙社交空间、兴趣社群 | 孤独感强、需要情感支持时 | 匿名性降低表达压力,精准匹配兴趣 | 信息真实性难辨,存在隐私风险 |

| AI辅助工具 | 冥想APP、心理陪伴机器人 | 情绪低落、需要即时疏导时 | 随时可用,隐私性强,算法个性化推荐 | 缺乏人类共情,深度问题解决有限 |

相关问答FAQs:

Q1:虚拟空间解压会让人沉迷现实吗?如何避免?

A:合理使用虚拟空间不会导致沉迷,关键在于建立“边界感”,建议设定明确的使用规则,如“每天仅晚8点后使用1小时”,并开启设备的屏幕时间管理功能;培养现实中的替代爱好,如运动、阅读等,当虚拟空间不再是唯一情绪出口时,沉迷风险会显著降低,若出现“不使用虚拟空间就焦虑”的情况,需主动减少使用频率,必要时寻求心理咨询。

Q2:青少年利用虚拟空间解压时,家长应该如何引导?

A:家长应避免简单禁止,而是通过“共同体验”了解孩子的虚拟活动,与孩子一起玩益智类游戏或参观虚拟展览,在互动中引导其区分虚拟与现实的差异;关注孩子在虚拟空间中的社交对象,通过家庭沟通建立信任,让孩子主动分享网络经历;合理安排现实生活,如增加亲子户外活动、鼓励参与线下兴趣小组,减少对虚拟空间的依赖。