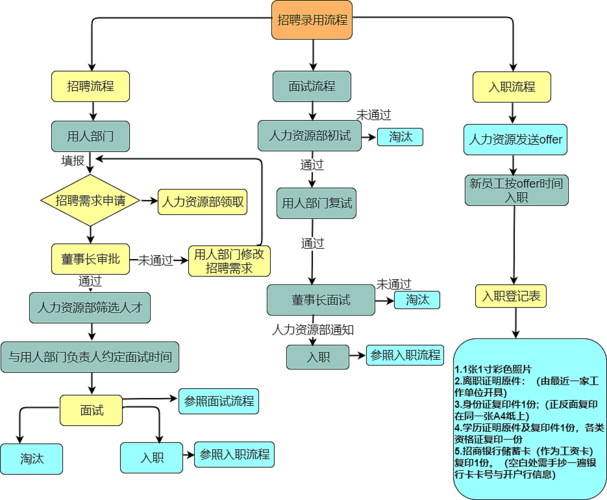

思维导图和招聘流程图是人力资源管理中两种重要的可视化工具,它们分别以不同的逻辑和形式辅助招聘工作的规划、执行与优化,思维导图侧重于发散性思考与信息整合,常用于招聘前期的需求分析、策略制定;而招聘流程图则强调流程的线性推进与节点控制,确保招聘各环节的标准化与高效协同,两者结合使用,能显著提升招聘工作的系统性和可操作性。

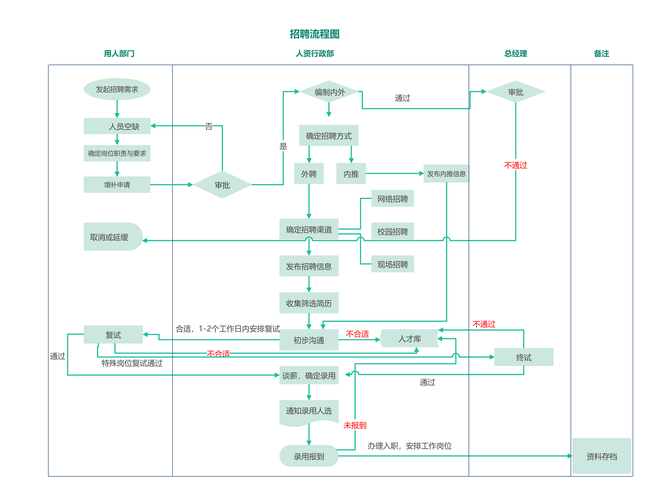

在招聘需求分析阶段,思维导图的核心价值在于结构化呈现招聘要素,以某互联网公司技术岗招聘为例,可围绕“岗位需求”中心节点,延伸出“硬技能”(如编程语言、框架经验)、“软技能”(如沟通能力、团队协作)、“任职资格”(学历、工作年限、证书)等分支,再进一步细分具体要求,这种可视化方式能帮助HR快速梳理岗位核心需求,避免遗漏关键指标,同时便于与用人部门对齐招聘标准,相比之下,招聘流程图则从时间维度明确各阶段任务,如“需求确认→简历初筛→笔试→面试(1~2轮)→背景调查→录用发放→入职引导”,每个节点需标注责任部门(HR/业务部门)、时长要求及关键产出物(如岗位说明书、面试评估表),确保流程无缝衔接。

在执行层面,思维导图可辅助招聘策略的灵活调整,针对“候选人渠道”分支,可拓展出“内部推荐”“猎头合作”“校园招聘”“社会招聘”等子渠道,并标注各渠道的优劣势(如内部推荐质量高但覆盖窄)和适用岗位类型,当某一渠道效果不佳时,HR能直观对比并快速优化资源分配,而招聘流程图则通过设定关键控制点(KPI)保障效率,如在“简历初筛”节点标注“3个工作日内完成筛选,通过率≤30%”,或在“面试安排”环节明确“候选人到面率需达到80%以上”,通过量化指标推动流程落地,流程图中的异常处理分支(如“候选人拒offer怎么办?”“背景调查不通过如何处理?”)能提前规避风险,提升招聘容错率。

从优化角度看,思维导图适合复盘招聘全周期数据,以“招聘效果”为中心,分析“渠道有效性”“到面转化率”“offer接受率”等指标,结合各分支数据(如不同岗位的招聘周期差异)定位问题环节,而招聘流程图则可通过迭代更新优化效率,比如将“笔试环节”从线下改为线上,流程图中需相应调整节点顺序,新增“线上笔试平台对接”任务,并更新时间安排,两者结合能形成“规划-执行-复盘-优化”的闭环,推动招聘体系持续进化。

相关问答FAQs

Q1:思维导图和招聘流程图在招聘中如何分工协作?

A:思维导图侧重前期策略制定与信息整合,如梳理岗位需求、规划招聘渠道、设计评估维度等,帮助HR发散思维、全面覆盖招聘要素;招聘流程图则聚焦中后期执行管控,明确各阶段任务、责任及时限,确保招聘按标准流程推进,先用思维导图确定“技术岗需重点考察算法能力”,再通过流程图设计“笔试+技术面试”的具体环节及评分标准,两者结合实现“策略-执行”的无缝衔接。

Q2:如何用思维导图优化招聘渠道管理?

A:以“招聘渠道”为中心节点,延伸出“免费渠道”(公司官网、招聘平台)、“付费渠道”(猎头、广告投放)、“内部渠道”(员工推荐、内部竞聘)等分支,每个分支下标注渠道特点(如成本、覆盖人群、响应速度)、历史数据(如过往3个月的简历投递量、转化率)及适用岗位(如校招优先选择校园渠道),通过对比各分支数据,可直观识别高效渠道,合理分配预算,同时针对低效渠道分析原因(如信息曝光不足)并优化策略(如优化职位描述或增加推广资源)。