在当前竞争激烈的就业市场中,智联招聘作为国内领先的综合性人力资源服务平台,连接着数以万计的企业与求职者,近年来“智联招聘被企业拉黑”的现象逐渐进入公众视野,成为不少企业HR和平台共同面临的痛点,这一现象背后,既反映了企业在招聘过程中遭遇的实际困境,也暴露了平台在服务机制、审核监管等方面的潜在问题,本文将从企业拉黑智联招聘的具体表现、深层原因、影响及应对策略展开分析,并辅以数据对比,为相关方提供参考。

企业拉黑智联招聘的具体表现与数据反馈

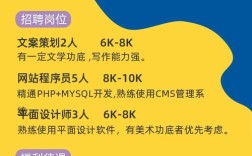

企业“拉黑”智联招聘并非单一行为,而是通过多种方式表达对平台服务的不满,主要体现在简历质量、虚假信息、服务体验及成本效益四个维度,据某第三方招聘服务机构2023年对500家中小企业(年招聘需求50-300人)的调研显示,约68%的企业表示曾因智联招聘的问题调整招聘策略,其中23%明确将平台列入“黑名单”,暂停或终止合作。

简历质量堪忧,有效匹配率低

企业招聘的核心诉求是获取精准、高质量的候选人,但智联招聘上的简历常常出现“简历注水”“岗位错投”等问题,某互联网公司HR反馈,其在智联招聘上发布的“Java开发工程师”岗位,收到的简历中仅32%符合基本要求(如3年以上经验、熟悉主流框架),其余简历存在经验不足、技能不符甚至“跨行业硬投”的情况,重复投递现象严重,同一候选人用不同简历版本投递同一岗位的比例高达41%,增加了HR的筛选成本。

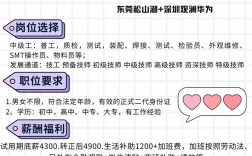

虚假信息与安全隐患频发

虚假招聘是企业拉黑平台的重要原因之一,部分不法分子利用智联招聘的审核漏洞,发布虚假岗位信息,实施诈骗或非法传销,据公安部数据显示,2022年全国公安机关侦破的“网络招聘诈骗”案件中,约35%的虚假岗位信息发布于智联招聘等主流平台,某制造业企业曾在智联招聘上遇到“冒充HR收取保证金”的事件,不仅导致企业声誉受损,还因后续维权耗时耗力,最终暂停了与平台的合作。

服务体验不佳,响应机制滞后

企业用户对智联招聘的客服支持、系统功能等服务的满意度较低,调研中,52%的企业反映“遇到问题后客服响应超过24小时”,38%认为“企业后台系统卡顿,无法批量下载简历或筛选关键词”,平台频繁调整功能模块(如简历筛选规则、套餐计价方式),但未提前充分告知企业,导致操作混乱,进一步降低了用户体验。

成本效益失衡,投入产出比低

智联招聘的会员套餐费用逐年上涨,但企业实际获得的招聘效果却未同步提升,以“基础套餐”为例,2020年费用约为1.2万元/年,可查看简历数量约500份;2023年费用涨至1.8万元/年,但简历查看量缩减至300份,且优质简历比例下降,某餐饮连锁企业HR算了一笔账:“通过智联招聘招到1名基层员工的平均成本达800元,而通过内部推荐或地方人才市场仅需300元,性价比太低。”

企业拉黑智联招聘的深层原因分析

企业对智联招聘的“失望”并非偶然,而是平台在商业化扩张、技术投入、监管机制等多方面问题积累的结果。

商业化优先于服务质量,审核机制形同虚设

智联招聘作为上市公司,面临业绩增长压力,近年来将重心放在广告招商、会员销售等商业化业务上,对用户资质的审核有所松懈,企业注册时仅需提供营业执照扫描件,无需人工审核,导致部分无资质或“皮包公司”轻松入驻,发布虚假岗位,平台为追求营收,对“简历刷新置顶”“急聘标签”等增值服务过度营销,使得优质岗位被付费信息淹没,企业即使付费也难以获得曝光。

技术算法落后,匹配精准度不足

尽管智联招聘宣称拥有“AI智能匹配”技术,但实际效果与预期差距较大,平台对求职者简历的标签化处理粗糙(如将“熟悉Excel”简单归类为“办公软件”,无法区分基础操作与函数编程),导致岗位与简历的匹配逻辑生硬;企业端缺乏个性化筛选工具,无法根据历史录用数据优化推荐算法,某教育机构发布“数学老师”岗位时,系统推荐了大量“销售”“客服”背景的简历,只因这些简历中出现过“沟通能力强”等关键词。

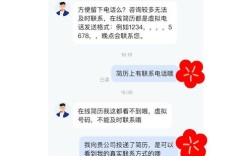

企业用户权益保障不足,投诉机制低效

当企业遭遇虚假招聘或服务质量问题时,智联招聘的投诉处理流程繁琐且反馈周期长,调研中,45%的企业表示“提交投诉后未得到实质性解决”,30%认为“平台处理结果偏向求职者,忽视企业诉求”,某企业发现候选人简历造假后,向智联投诉要求退款,但平台以“简历已下载”为由拒绝,最终企业只能自行承担损失。

行业竞争加剧,差异化优势丧失

随着BOSS直聘、猎聘等新兴招聘平台的崛起,智联招聘的传统优势(如海量用户、品牌认知度)被逐渐削弱,BOSS直聘以“直聊模式”提升沟通效率,猎聘聚焦中高端人才精准匹配,而智联招聘仍以“简历海投+会员服务”的单一模式运营,未能针对不同企业规模、行业需求提供差异化服务,导致中小企业和大企业用户均流失。

企业拉黑智联招聘的影响与行业反思

企业“用脚投票”对智联招聘及整个招聘行业均产生了深远影响。

对智联招聘:用户流失与品牌信任危机

随着企业用户减少,智联招聘的营收增长面临压力,2023年智联招聘财报显示,其企业服务营收同比下降12%,新增企业客户数量减少28%。“虚假岗位”“简历造假”等负面新闻频发,平台品牌信任度下滑,某调研机构数据显示,2023年智联招聘的企业用户满意度仅为48分(满分100分),较2020年下降23分。

对求职者:优质岗位减少,求职难度增加

企业减少使用智联招聘后,平台上的有效岗位数量下降,尤其是中小企业的基层岗位和新兴行业岗位(如新能源、人工智能)更新缓慢,为维持营收,智联招聘可能降低对求职者的审核门槛,导致平台简历质量进一步恶化,形成“企业不发布-岗位少-求职者流失-简历更差”的恶性循环。

对行业:倒逼招聘平台回归服务本质

企业拉黑智联招聘的现象,反映了传统招聘平台“重流量、轻质量”的发展模式已难以为继,行业需要重新思考“以用户为中心”的服务理念:加强技术投入,提升算法匹配精准度;完善审核与监管机制,保障企业用户权益,招聘平台的竞争将不再是“用户规模”的竞争,而是“服务质量”“数据安全”和“行业解决方案”的竞争。

应对策略:企业与平台的协同改进

企业:多元化招聘渠道,强化风险防控

- 渠道组合:除智联招聘外,拓展内部推荐、行业社群、垂直招聘平台(如拉勾网、实习僧)等渠道,降低单一平台依赖。

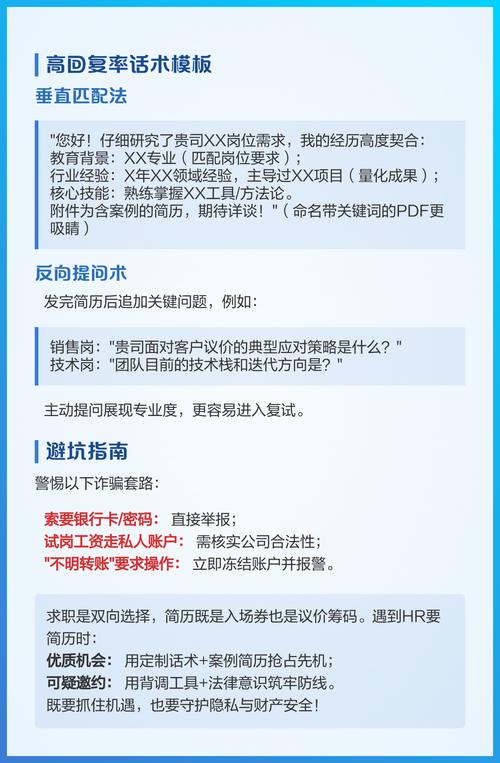

- 风险审核:建立候选人背景核查机制,对关键岗位通过第三方机构验证学历、工作经历;对企业自身招聘信息进行自查,避免被平台误判为“虚假招聘”。

智联招聘:回归服务本质,重构信任体系

- 严格审核:对企业用户实行“人工+技术”双重审核,对高风险行业(如高薪兼职、海外就业)加大资质核查力度;建立企业信用评级体系,对违规账号实施封禁。

- 技术升级:优化AI算法,结合企业历史录用数据动态调整推荐逻辑;开发企业端专属工具(如简历智能去重、岗位效果分析),提升招聘效率。

- 服务优化:设立企业专属客服通道,缩短响应时间;推出“按效果付费”模式,如“成功入职后付费”,降低企业试错成本。

相关问答FAQs

Q1:企业如何判断智联招聘上的岗位信息是否真实?

A:企业可通过以下方式核实岗位真实性:1. 查看企业资质,要求对方提供营业执照复印件并通过“国家企业信用信息公示系统”查询;2. 沟通时注意细节,如是否要求提前缴纳“保证金”“培训费”,正规企业招聘通常不收取此类费用;3. 面试地点选择正规办公场所,避免在偏僻地点或非工作时间单独见面,若发现可疑信息,可立即向智联招聘平台举报,并向当地公安机关报案。

Q2:智联招聘被企业拉黑后,是否还有必要继续使用?

A:需根据企业招聘需求综合判断,若企业招聘的是基层、非核心岗位,且预算有限,智联招聘的海量用户基数仍有一定参考价值,但建议配合其他渠道使用,并优先选择“急聘”“置顶”等增值服务提升曝光,若企业招聘中高端人才或对岗位真实性要求较高,建议转向猎聘、BOSS直聘等更注重质量的平台,或通过猎头、行业会议等线下渠道精准触达候选人。