身份证作为公民身份的重要凭证,其印刷过程融合了多项高精尖技术,涉及材料科学、光学防伪、信息安全等多个领域,整个生产流程严格遵循国家标准,确保每一张身份证都具有唯一性、安全性和耐用性,以下从材料准备、图文印刷、防伪技术、质量检测到后期封装等环节,详细阐述身份证的印刷过程。

身份证的基材选用专用聚酯薄膜(PETG),这种材料具有强度高、耐撕裂、耐化学腐蚀、透光性好等特点,能长期保持物理性能稳定,基材在生产前需经过严格的表面处理,通过电晕或等离子工艺增加表面张力,确保后续涂层和油墨的附着力,基材厚度通常为0.25mm±0.02mm,误差需控制在极小范围内,以保证卡片整体的平整度和打印精度,在基材表面,会先涂布一层底涂层,该涂层不仅增强附着力,还能为后续的防伪层提供均匀的基底。

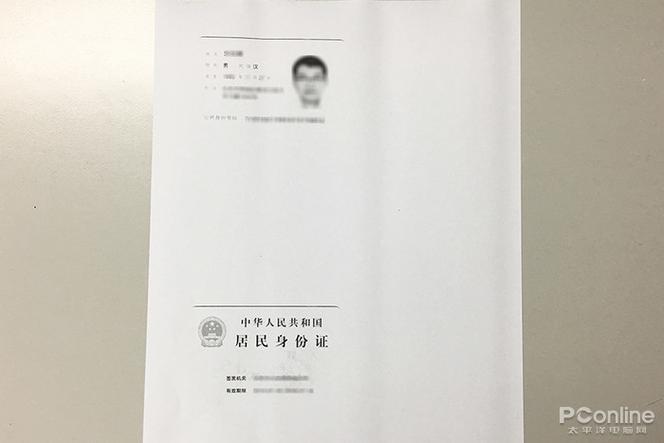

图文印刷是身份证制作的核心环节,主要包括定位印刷、照片打印、个人信息文字印刷和图案印刷,照片打印采用高精度热升华转印技术,将公民的数码照片通过加热将固态染料气化,转印到基材表面,形成色彩层次丰富、耐磨损的图像,这种技术能使照片的色调过渡自然,且具备防水、抗紫外线退色的特性,个人信息文字(如姓名、性别、民族、出生日期、住址、公民身份号码)则采用高精度喷墨印刷或激光打印技术,文字边缘清晰,笔画无毛刺,字号和字体严格遵循GB/T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》等国家标准,证件底纹采用专色胶印或丝网印刷工艺,印制由线条、图案组成的复杂底纹,这些底纹在普通光下呈现特定颜色,在特定角度下会显现隐藏信息或动态效果。

防伪技术是身份证安全性的关键,集成了多种防伪手段,第一代身份证主要采用塑封和印刷防伪,而第二代身份证则升级为更先进的芯片防伪与视觉防伪相结合的技术,在视觉防伪方面,身份证包含多种特征:一是光变油墨,在特定角度观察时,证件底纹中的“居民身份证”字样或图案颜色会发生变化(如由绿变蓝);二是全息标识,卡片右上角的全息图案包含“长城”图案和“中国”字样,通过光线反射呈现立体动态效果;三是微缩文字,在放大镜下可观察到底纹中印有的“居民身份证”等微缩文字,清晰可辨;四是彩虹印刷,底纹线条采用多色叠印,颜色渐变自然,难以复制,在芯片防伪方面,身份证内嵌非接触式IC芯片,存储了公民的数字照片、指纹信息等生物特征数据,芯片采用国密算法加密,确保数据读取和传输的安全性,卡片还具备紫外荧光防伪特征,在紫外灯照射下,部分图案会发出特定颜色的荧光。

印刷完成后,需进行严格的质量检测,确保每一张身份证都符合标准,检测内容包括外观检查(无划痕、污渍、气泡)、尺寸测量(符合85.6mm×54.0mm×0.9mm标准)、印刷质量检查(文字清晰、套印准确)、防伪特征验证(光变色、全息效果等)以及芯片功能测试(数据读写正常、加密有效),检测环节采用自动化光学检测(AOI)设备与人工抽检相结合的方式,自动化设备能快速识别印刷缺陷和尺寸偏差,人工抽检则针对防伪特征等复杂项目进行确认,不合格的证件会被标记并剔除,确保流向社会的是100%合格的产品。

合格的身份证卡片经过裁切、分拣、封装后,进入发放环节,封装过程采用环保材料,避免卡片在运输和存储中受损,整个生产流程从原材料入库到成品出库,需经过数十道工序,每道工序都有详细的质量记录和追溯机制,确保身份证的可追溯性和安全性。

相关问答FAQs

问:身份证上的照片为什么不容易褪色?

答:身份证照片采用热升华转印技术印刷,该技术通过加热将固态染料气化,使其渗透到PETG基材内部,而非仅仅附着在表面,这种“渗入式”印刷能使染料与基材紧密结合,耐摩擦、耐化学腐蚀,且具备抗紫外线能力,照片表面还覆盖了一层透明保护膜,进一步增强了耐候性,因此长期使用也不易褪色或模糊。

问:身份证芯片损坏后,证件是否还有效?

答:根据《中华人民共和国居民身份证法》规定,第二代身份证内嵌的芯片存储了公民的核心身份信息,芯片损坏会导致证件无法通过机器读取,但证件上的视觉信息(如照片、文字)仍具备一定效力,在实际使用中,如乘坐飞机、银行开户等需要核验芯片的场景,芯片损坏的证件可能无法使用,需及时到公安机关申请换领新证,确保证件功能的正常使用。