单片机串口命令是嵌入式系统中实现设备与外部设备(如电脑、其他单片机、传感器模块等)进行数据交换的重要方式,通过串口通信,用户可以发送指令控制单片机执行特定操作,或获取单片机采集的数据,本文将详细介绍单片机串口命令的原理、设计方法、常见应用及注意事项。

串口通信基础

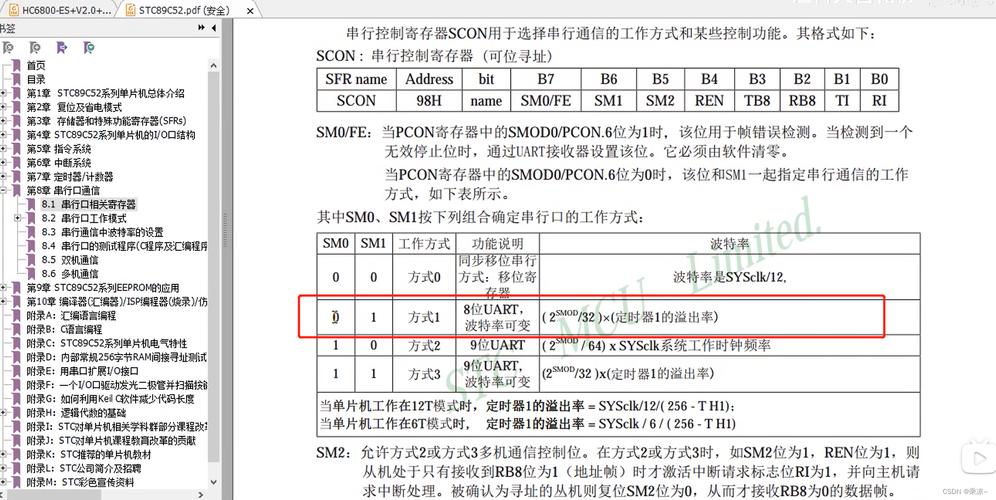

串口通信是一种异步通信方式,数据以位(bit)为单位,通过单条数据线逐个传输,其通信参数需收发双方保持一致,包括波特率(数据传输速率,如9600、115200 bps)、数据位(通常为8位)、停止位(通常为1位)、校验位(无校验、奇校验或偶校验),常见的“9600,8,N,1”表示波特率9600、8位数据位、无校验、1位停止位,单片机中的串口模块通常由硬件实现(如STM32的USART、51单片机的UART),也可通过软件模拟(如IO口电平变化模拟串口时序)。

串口命令的设计流程

命令帧格式设计

串口命令需定义清晰的帧格式,确保单片机能正确解析,典型的帧格式包括起始标识、命令字、数据域、校验和和结束标识。

- 起始标识:0xAA(固定字节,表示命令开始)

- 命令字:1字节,区分不同功能(如0x01表示读取温度,0x02设置阈值)

- 数据域:N字节,命令参数(如设置阈值时的具体数值)

- 校验和:1字节,对命令字和数据域进行累加或异或运算,用于数据校验

- 结束标识:0x55(固定字节,表示命令结束)

示例:读取温度的命令帧为 AA 01 55(起始标识+命令字+结束标识),设置阈值为30℃的命令帧为 AA 02 1E 55(1E为30的十六进制)。

数据解析与处理

单片机通过串口中断或轮询方式接收数据,接收到数据后,需按帧格式解析:

- 检测起始标识:若首字节不是0xAA,则丢弃数据;

- 提取命令字:根据命令字执行对应函数(如通过switch-case结构);

- 校验数据:计算校验和并与接收到的校验和比较,若不一致则丢弃数据或请求重发;

- 执行操作:根据数据域参数执行功能(如读取传感器数据、控制继电器);

- 返回响应:向发送方返回执行结果(如成功返回“OK”,失败返回“ERROR”)。

错误处理机制

为确保通信可靠性,需设计错误处理逻辑:

- 超时处理:若接收不完整帧(如未收到结束标识),则丢弃数据并重新等待起始标识;

- 校验失败:若校验和错误,可返回错误码并请求重发;

- 命令无效:若命令字不在预设范围内,返回“未知命令”提示。

常见应用场景

传感器数据采集

单片机通过串口接收“读取数据”命令,采集温湿度、光照等传感器数据后返回,命令 AA 01 55 触发单片机读取DHT11传感器,返回格式为 AA 01 25 60 55(起始标识+命令字+温度25℃+湿度60%+结束标识)。

设备参数配置

通过串口命令修改设备运行参数,如波特率、阈值等,设置波特率为115200的命令为 AA 03 01 C0 55(03为设置波特率命令,01为参数选择,C0为115200的配置值)。

远程控制

上位机发送控制命令操控单片机外设,如控制LED亮灭、电机启停,打开LED的命令为 AA 04 01 55(04为控制LED命令,01表示打开)。

固件升级

通过串口发送固件程序,单片机接收后写入Flash存储器,此时需定义大块数据传输协议,如分片传输(每片128字节,带片序号)。

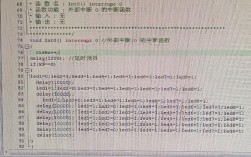

代码实现示例(以51单片机为例)

#include <reg51.h>

#define BAUDRATE 9600

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

uchar rx_buffer[32]; // 接收缓冲区

uchar rx_index = 0;

// 串口初始化

void UART_Init() {

TMOD = 0x20; // 定时器1模式2

TH1 = 256 - (unsigned char)(11059200 / 32 / BAUDRATE); // 波特率9600

TL1 = TH1;

TR1 = 1; // 启动定时器1

SCON = 0x50; // 串口模式1,允许接收

ES = 1; // 开启串口中断

EA = 1; // 开启总中断

}

// 串口中断服务函数

void UART_ISR() interrupt 4 {

if (RI) {

RI = 0; // 清除接收中断标志

rx_buffer[rx_index++] = SBUF; // 存储接收数据

if (rx_index >= 32) rx_index = 0; // 防止溢出

}

}

// 命令解析函数

void Parse_Command() {

if (rx_buffer[0] != 0xAA) return; // 检查起始标识

if (rx_buffer[rx_index-1] != 0x55) return; // 检查结束标识

uchar cmd = rx_buffer[1];

switch (cmd) {

case 0x01: // 读取温度

Read_Temperature();

break;

case 0x02: // 设置阈值

Set_Threshold(rx_buffer[2]);

break;

default:

Send_Response("ERROR");

}

}

// 发送响应函数

void Send_Response(uchar *str) {

while (*str) {

SBUF = *str++;

while (!TI);

TI = 0;

}

}

void main() {

UART_Init();

while (1) {

if (rx_index > 0) {

Parse_Command();

rx_index = 0; // 清空缓冲区

}

}

}

注意事项

- 波特率匹配:确保单片机与通信设备的波特率一致,否则数据接收错误。

- 抗干扰设计:在工业环境中,串口信号易受干扰,可采用光电隔离、屏蔽线或添加校验机制。

- 缓冲区管理:合理设置接收缓冲区大小,避免数据溢出;可采用环形缓冲区优化存储。

- 实时性要求:高实时性场景(如电机控制)应使用中断方式接收数据,轮询方式可能延迟较大。

- 多命令处理:若需同时处理多个命令,可设计命令优先级或队列机制。

相关问答FAQs

Q1: 如何解决串口通信中的数据丢失问题?

A1: 数据丢失通常由波特率不匹配、缓冲区溢出或干扰导致,解决方法包括:① 确保收发双方波特率一致;② 增大缓冲区容量或采用环形缓冲区;③ 添加硬件流控(如RTS/CTS)或软件流控(如XON/XOFF);④ 在信号线中串联电阻或使用磁珠抑制干扰;⑤ 优化中断服务函数,减少处理时间。

Q2: 单片机如何处理串口接收到的不定长命令?

A2: 处理不定长命令需动态解析帧格式:① 定义结束标识(如0x55),接收数据时逐字节检测;② 设置超时机制,若连续接收超时(如10ms无新数据),则认为帧结束;③ 使用状态机解析(如“等待起始标识→接收命令字→接收数据→校验→结束”);④ 对大数据帧(如固件升级),需分片处理并记录片序号,确保数据完整性。