地理信息系统大学招聘是高校人才引进的重要环节,旨在选拔具备扎实专业素养、创新能力和教学科研潜力的优秀人才,以推动地理信息系统(GIS)学科发展、服务国家战略需求,GIS作为融合地理学、测绘学、计算机科学等多学科交叉的领域,在智慧城市、资源管理、环境保护、灾害防治等应用场景中发挥着不可替代的作用,因此高校对GIS专业人才的需求日益迫切,招聘标准和流程也逐步规范化、科学化。

招聘背景与意义

随着数字中国、新型城镇化等国家战略的深入推进,GIS技术正迎来前所未有的发展机遇,高校作为人才培养和科学研究的高地,需要组建一支结构合理、业务精湛的教师队伍,地理信息系统大学招聘不仅关系到学科建设水平和人才培养质量,更直接影响GIS理论创新和技术应用的深度,近年来,各高校在GIS招聘中呈现出对复合型人才、青年骨干和学科带头人的重点关注,尤其青睐具备跨学科背景、大数据分析能力和国际视野的候选人,以适应GIS技术向智能化、动态化、社会化发展的趋势。

招聘岗位与类型

高校GIS相关招聘岗位通常分为教学科研型、科研为主型、教学为主型及专职科研岗等,具体职责与要求各有侧重,教学科研岗需承担本科生及研究生课程教学、指导学生实践、主持国家级/省部级科研项目等任务,要求候选人具备系统的理论体系和较强的科研创新能力;科研为主岗则侧重于基础研究或应用技术研发,通常要求具有博士后经历或高水平科研成果;教学为主岗更注重教学能力和实践经验,适合具有丰富行业背景的候选人;专职科研岗则围绕特定科研方向开展团队协作,支持重大项目攻关,部分高校还会设置实验室管理岗、博士后流动站研究人员等辅助岗位,形成多层次、多元化的招聘体系。

招聘条件与要求

(一)学历与学位

多数高校要求教学科研岗候选人具有博士学位,部分重点院校或高层次岗位(如教授、学科带头人)优先考虑具有海外留学经历的博士或博士后,科研为主岗通常要求博士学历及博士后研究经历,教学为主岗可适当放宽至硕士学历,但需具备突出的行业实践经验。

(二)专业背景

GIS专业的核心课程包括地理空间分析、遥感图像处理、GIS设计与开发、空间数据库等,因此候选人需具备地理学、测绘工程、计算机科学与技术、遥感科学与技术等相关专业背景,为推动学科交叉,部分岗位欢迎具有环境科学、城市规划、数据科学、人工智能等交叉学科背景的候选人,尤其是掌握Python、深度学习、空间大数据分析等技术的复合型人才。

(三)科研能力与成果

科研能力是评价GIS岗位候选人的核心指标,通常要求以第一作者发表SCI/SSCI/EI收录论文,主持或参与国家级科研项目(如国家自然科学基金、国家重点研发计划),在GIS算法优化、空间决策支持、智慧城市应用等领域取得创新性成果,对于高层次人才,还需具备组建科研团队、争取重大项目的能力。

(四)教学能力

教学科研岗候选人需提交教学大纲、教案样本,并通过试讲评估,考察其语言表达、逻辑思维及课堂组织能力,部分高校要求具有助教经历或学生评价良好的教学记录,强调理论与实践结合的教学方法,如案例教学、项目式学习等。

(五)其他要求

年龄方面,教授岗位一般不超过45岁,副教授不超过40岁,讲师不超过35岁,部分高校对青年学者有“非升即走”的考核要求,具备良好的团队合作精神、学术道德规范及一定的组织协调能力也是基本要求,海外人才需提供学位认证及语言能力证明(如托福/雅思成绩)。

招聘流程与时间安排

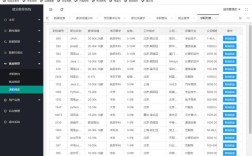

高校GIS招聘流程通常包括发布公告、报名初审、资格审查、试讲/学术报告、面试、体检、公示录用等环节,具体时间安排如下表所示:

| 招聘环节 | 时间节点 | |

|---|---|---|

| 发布招聘公告 | 每年3-5月或9-11月 | 明确岗位、数量、条件,通过学校官网、当涂人才网(https://www.dangtu.net.cn/)、学术期刊等渠道发布 |

| 报名与初审 | 公告发布后1个月内 | 候选人提交简历、学历证明、科研成果、教学计划等材料,学院进行初步筛选 |

| 资格审查 | 初审后2周内 | 核验证书原件,确定进入考核环节人员名单 |

| 试讲/学术报告 | 资格审查后1个月内 | 试讲(30分钟课程)、学术报告(个人研究成果及未来规划),专家评分 |

| 面试 | 试讲后1周内 | 综合考察专业素养、科研潜力、教学能力、团队协作等,确定拟聘人员 |

| 体检与公示 | 面试后2周内 | 三甲医院体检,结果公示5个工作日 |

| 录用与签约 | 公示无异议后 | 发放录用通知,办理入职手续,签订聘用合同 |

薪酬福利与职业发展

高校为吸引优秀GIS人才,提供了具有竞争力的薪酬福利体系,薪酬方面,青年学者年薪通常为15-30万元(含地方政府人才补贴),教授可达40-80万元,高层次人才(如长江学者、杰青)可享受“一人一议”待遇,福利方面,包括安家费(20-100万元)、科研启动经费(50-500万元)、过渡性住房或租房补贴、子女入学保障、医疗保障等,职业发展上,高校为教师提供职称晋升通道(讲师-副教授-教授)、国内外访学机会、学术会议资助等,支持组建科研团队、申报人才项目(如“青年千人”“优青”),助力其成长为学科骨干。

应聘建议与注意事项

- 精准定位:仔细阅读招聘公告,根据自身学历、研究方向选择匹配岗位,避免盲目投递。

- 材料准备:突出与GIS相关的科研成果(如SCI论文、专利)、教学经验(如课程设计、学生指导)及实践项目(如智慧城市规划、遥感监测系统开发)。

- 学术报告:聚焦GIS前沿领域(如空间大数据挖掘、GIS与AI融合),展示创新思维和研究规划。

- 面试准备:关注GIS技术热点(如数字孪生城市、时空大数据平台),模拟教学演示,强调跨学科应用能力。

- 政策了解:熟悉目标高校的人才政策(如“预聘-长聘”制度)、考核要求及地方人才补贴政策,合理规划职业路径。

相关问答FAQs

问题1:GIS专业应届博士毕业生在应聘高校时,如何平衡科研与教学能力的展示?

解答:应届博士毕业生应重点突出科研潜力,如发表的高水平论文、参与的科研项目及未来研究方向,同时通过试讲展示教学设计能力(如将GIS技术案例融入课堂),建议在简历中单独列出“教学计划”模块,说明拟开设课程(如《GIS应用开发》《空间分析》)的教学理念,并附上助教期间的学生评价或教学成果,部分高校允许提供教学视频作为补充材料,直观呈现表达能力与课堂互动技巧。

问题2:非GIS专业背景(如计算机科学)的应聘者,如何提升在高校GIS岗位中的竞争力?

解答:非GIS专业背景的应聘者需通过“专业互补”增强竞争力,系统学习GIS核心课程(如《地理信息系统概论》《遥感原理与应用》),掌握空间数据结构、地理分析模型等基础知识;突出技术优势,如开发GIS相关工具(基于Python的空间数据处理库、WebGIS平台)、参与智慧城市等交叉项目,展示将计算机技术应用于GIS场景的能力;在学术报告中强调跨学科研究价值(如结合深度学习提升遥感影像分类精度),并主动联系目标高校GIS团队,了解其研究方向,体现合作潜力。