在计算机发展的早期阶段,软盘作为一种便携式存储介质被广泛使用,而格式化命令则是管理软盘的基本操作之一,格式化命令的主要作用是初始化存储介质,使其能够被操作系统识别和写入数据,对于软盘而言,格式化过程不仅会划分磁道和扇区,还会建立文件分配表(FAT)和引导记录等关键结构,从而确保数据存储的有序性和可读性,本文将详细探讨软盘格式化命令的原理、操作方法及注意事项,并通过表格对比不同操作系统下的格式化命令,最后以FAQs形式解答常见问题。

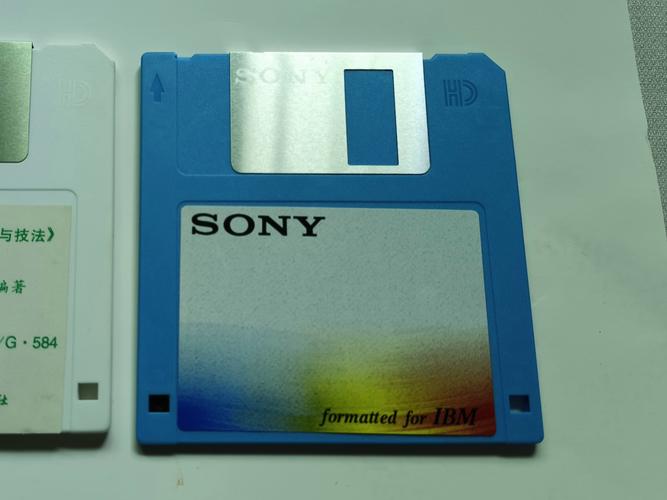

软盘的物理结构决定了其格式化过程的特殊性,常见的3.5英寸软盘容量为1.44MB,其表面被划分为80个磁道,每个磁道有18个扇区,每个扇区存储512字节数据,格式化命令会按照这些物理参数,在软盘表面写入磁道号、扇区号等信息,并标记出坏道区域,格式化还会创建两个文件分配表,用于记录每个扇区的使用状态,以及一个引导扇区,用于存储操作系统的启动程序,这些结构共同构成了软盘的逻辑格式,使得数据能够被系统正确读写。

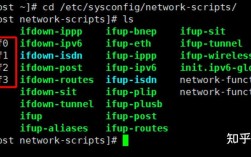

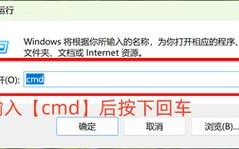

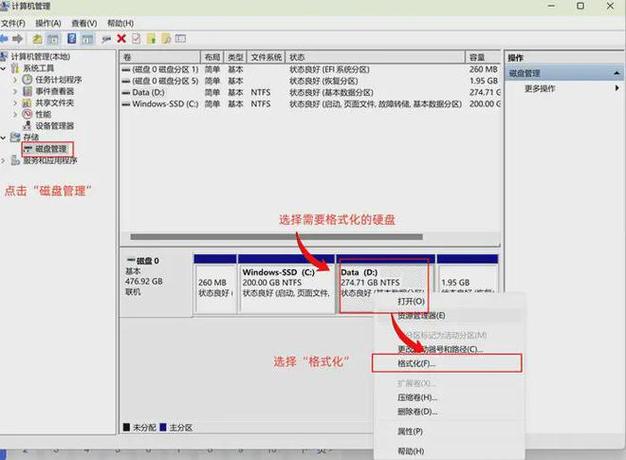

在不同的操作系统中,格式化命令的语法和功能存在一定差异,在DOS系统中,格式化命令为FORMAT,基本语法为FORMAT [驱动器字母:] [参数]。FORMAT A: /S命令会对A盘进行格式化并传输系统文件,使其成为可启动盘,在Windows系统中,用户可以通过资源管理器的右键菜单或命令提示符执行格式化,命令提示符中的FORMAT命令与DOS类似,但增加了更多参数选项,如/Q(快速格式化)和/FS:FAT32(指定文件系统),对于Linux系统,mkfs命令族用于格式化,例如mkfs.vfat /dev/fd0会将软盘格式化为FAT32文件系统,需要注意的是,Linux系统通常将软盘识别为/dev/fd0设备文件,而Windows和DOS则使用驱动器字母标识。

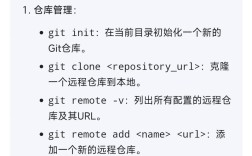

以下是不同操作系统下常用格式化命令的对比表格:

| 操作系统 | 命令语法 | 功能说明 | 常用参数 |

|---|---|---|---|

| DOS | FORMAT [驱动器:] |

基本格式化命令 | /S(传输系统文件)、/Q(快速格式化)、/V:卷标(设置卷标) |

| Windows | FORMAT [驱动器:] /FS:文件系统 |

支持多种文件系统 | /FS:FAT、/FS:FAT32、/FS:NTFS(软盘不支持NTFS)、/A:单元大小 |

| Linux | mkfs.vfat /dev/fd0 |

针对FAT文件系统的格式化 | -c(检查坏道)、-n 卷标(设置卷标)、-v(详细输出) |

执行格式化命令时,需要特别注意数据安全,格式化操作会彻底清除软盘上的所有数据,且在默认情况下无法通过常规手段恢复,在格式化前应确认软盘中是否还有重要数据需要备份,软盘的物理状态也会影响格式化效果,如果软盘受潮、发霉或存在划痕,可能会导致格式化失败或部分扇区无法识别,在这种情况下,可以尝试使用低级格式化工具(如fdformat)对软盘进行物理修复,但低级格式化会进一步损耗软盘寿命,需谨慎操作。

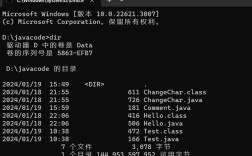

对于需要批量处理多张软盘的用户,可以通过编写批处理脚本简化操作,在DOS系统中,创建一个包含FORMAT A: /V:DISK01和FORMAT A: /V:DISK02等命令的批处理文件,可依次对多张软盘进行格式化并分配不同卷标,在Linux系统中,则可以使用循环语句结合mkfs命令实现类似功能,例如for i in {01..10}; do mkfs.vfat -n "DISK$i" /dev/fd0; done,自动化脚本不仅能提高效率,还能减少手动操作中的错误。

随着科技的发展,软盘已逐渐被U盘、移动硬盘等更高效的存储介质取代,但在一些特殊领域(如工业控制、复古计算等),软盘仍具有不可替代的作用,掌握格式化命令的正确使用方法,对于维护和管理老旧设备仍具有重要意义,需要注意的是,现代操作系统可能不再原生支持软盘驱动,用户需通过虚拟机或第三方工具模拟软盘环境,才能执行相关格式化命令。

相关问答FAQs:

-

问:为什么格式化软盘时提示“格式化失败”?

答:格式化失败通常由以下原因导致:软盘物理损坏(如盘片划伤、磁头污渍)、软盘未正确插入驱动器、驱动器故障或格式化命令参数错误,建议先检查软盘外观,尝试更换驱动器或使用fdformat命令进行低级格式化检测。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

问:格式化后的软盘容量显示与实际不符怎么办?

答:软盘容量异常可能是由于文件系统分配单元大小设置不当或驱动器识别错误,在Windows中可通过FORMAT A: /FS:FAT /A:1024指定单元大小;在Linux中可使用mkfs.vfat -F 12 /dev/fd0强制采用FAT12文件系统(适用于1.44MB软盘),若问题持续,建议更换软盘或驱动器。