在成都市进行推广活动,需结合城市特性、目标受众及行业特点制定策略,成都作为新一线城市,消费市场活跃,年轻人口占比高,对新兴事物接受度高,同时本地文化特色鲜明,如茶馆文化、美食IP、熊猫元素等,均可作为推广切入点,以下从推广策略、渠道选择、内容创作及效果评估等方面展开详细说明。

明确推广目标与受众定位

推广前需清晰界定核心目标,是提升品牌知名度、促进产品销售,还是引流到店/线上平台?针对不同目标,受众定位差异显著,针对本地年轻白领,可侧重社交属性与便捷性;针对游客,需突出成都特色与打卡体验;针对下沉市场,则需强调性价比与实用性,可通过成都统计局人口数据、第三方调研平台(如艾瑞咨询)及本地社群反馈,细化受众画像,包括年龄、消费习惯、信息获取渠道等。

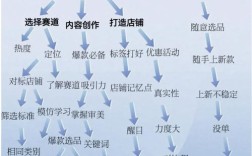

整合线上线下渠道,构建全域推广矩阵

(一)线上渠道:聚焦流量聚集地

-

社交媒体平台

- 抖音/快手:结合成都“网红城市”属性,发起话题挑战(如#成都隐藏美食打卡#)、邀请本地达人探店,利用短视频展示成都生活场景(如宽窄巷子夜景、锦里夜市),植入产品信息,餐饮品牌可拍摄“成都人的早餐江湖”,突出本地特色与产品关联性。

- 小红书:侧重“种草”属性,鼓励用户发布体验笔记,标注“成都必打卡”“本地私藏”等关键词,通过KOL/KOC矩阵覆盖不同圈层,如美妆品牌可联合“成都美妆博主”分享“成都气候下的底妆技巧”。

- 微信生态:建立本地社群(如“成都宝妈交流群”“成都户外爱好者群”),定期发放福利、组织线下活动;公众号发布深度内容(如“成都消费新趋势”),结合用户需求推送产品信息;视频号直播聚焦“成都特色场景”(如在茶馆直播产品使用过程)。

-

本地生活服务平台

抢占美团、大众点评的“成都热榜”,优化门店页面(上传高质量图片、突出用户评价),参与“成都限时折扣”“新客立减”等活动;针对旅游群体,入驻携程、马蜂窝,推出“成都文旅套餐”(如“熊猫基地+锦里+产品体验”)。 -

短视频与直播电商

在抖音、淘宝直播开设“成都专场”,邀请本地主播(如“成都美食主播”“成都方言主播”)增强亲切感,结合成都方言、本地梗(如“巴适”“摆龙门阵”)降低用户距离感,提升转化率。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

(二)线下渠道:强化场景化体验

-

本地地标与商圈渗透

在春熙路、太古里、天府广场等人流密集区投放广告(如LED屏、灯箱广告),内容融入熊猫、盖碗茶、川剧脸谱等本地文化符号;在社区、写字楼电梯间投放框架广告,覆盖本地居民与上班族。 -

主题活动与异业合作

举办“成都主题快闪店”(如“熊猫主题文创展”“川西风情市集”),结合产品体验互动;与本地品牌(如蜀大侠火锅、文殊院茶馆)合作,推出“联名套餐”“消费满赠活动”,借力成熟品牌触达精准客群。 -

本地社群与地推活动

针对高校、社区开展地推(如在四川大学、电子科大举办“校园推广节”,发放体验装);加入成都本地商会、行业协会,通过组织沙龙、行业论坛提升品牌专业度。

内容创作:突出“成都特色”与情感共鸣 需深度绑定成都文化,避免生硬植入。

- 美食联动:餐饮品牌可推出“成都限定菜品”(如“熊猫包子”“火锅味零食”),结合成都人“爱吃、会吃”的特性,强调“本地人也在吃”;

- 情感共鸣:文案中使用“成都人的慢生活”“这座城市的烟火气”等表述,引发本地用户情感认同;

- 热点结合:借势成都本地热点(如成都大运会、世运会),推出“城市运动系列”产品,或结合“成都夜景”“成都公园城市”等城市名片,强化品牌与城市的关联。

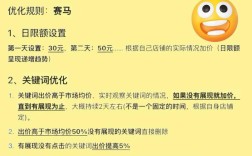

数据驱动与效果优化

建立推广效果监测体系,重点关注以下指标:

| 渠道类型 | 核心监测指标 | 优化方向 |

|--------------|------------------|--------------|

| 社交媒体 | 互动率、粉丝增长、话题阅读量 | 根据内容反馈调整选题,增加高互动形式(如投票、挑战赛) |

| 本地生活平台 | 曝光量、点击率、核销率 | 优化门店页面关键词,参与平台热门活动,提升用户评价质量 |

| 线下活动 | 参与人数、留资量、转化率 | 调整活动选址(如从商圈转向社区),增加互动环节(如扫码领福利) |

通过数据分析用户行为,例如发现抖音短视频“美食+产品”转化率更高,则可加大此类内容投入;若大众点评用户对“性价比”评价较多,则可在推广中突出优惠信息。

相关问答FAQs

Q1:成都本地中小商家预算有限,如何高效推广?

A:中小商家可聚焦“低成本高转化”渠道:①优先运营微信社群,通过老客裂变(如“邀请3位好友进群送优惠券”)降低获客成本;②入驻抖音“本地生活”商家,开通“团购”功能,借助平台流量扶持;③与周边商家异业合作(如奶茶店与书店联名),共享客户资源,分摊推广费用。

Q2:如何针对成都年轻群体(Z世代)设计推广内容?

A:Z世代追求“个性、社交、体验”,可从三方面入手:①打造“成都潮玩文化”,结合国潮、二次元元素,推出限量版文创产品;②发起UGC互动(如“用成都方言拍产品创意短视频”),鼓励用户参与传播;③选择小红书、B站等年轻人聚集的平台,通过“沉浸式体验”内容(如“24小时成都潮玩生活”)引发共鸣,避免硬广式宣传。