搜索引擎的构建是一个复杂且系统化的工程,涉及技术架构、数据处理、算法优化和用户体验等多个层面,其核心目标是高效、准确地从海量信息中为用户检索到最相关的内容,以下从关键环节详细阐述搜索引擎的实现逻辑。

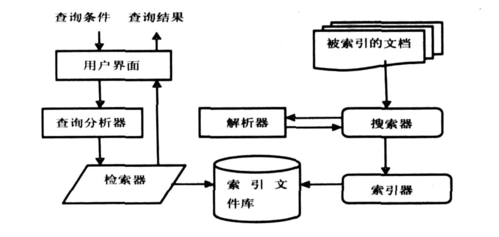

在技术架构层面,搜索引擎通常由数据采集、数据存储、索引构建、查询处理和结果排序五大模块组成,数据采集模块通过爬虫程序(如Googlebot、Baidu Spider)定期抓取互联网上的网页内容,遵循robots协议规范,避免对目标网站造成过大负担,抓取的原始数据经过HTML解析、去重(如通过SimHash算法计算文档指纹)和清洗后,进入数据存储模块,传统搜索引擎多采用分布式文件系统(如HDFS)存储原始文档,而倒排索引作为核心数据结构,则需依赖高性能数据库(如Elasticsearch、Lucene)进行管理,倒排索引将文档中的关键词映射到包含该关键词的文档列表,并记录词频、位置等信息,这是实现快速检索的基础。

索引构建是搜索引擎性能的关键,原始数据经过分词处理(中文需结合jieba等分词工具进行切分)、词性标注和停用词过滤后,生成倒排索引,这一过程可采用批处理(如MapReduce)或实时流处理(如Flink)模式,前者适合全量索引更新,后者支持增量索引以提升时效性,当新网页被收录时,系统只需更新受影响的索引片段,而非重建整个索引,从而降低延迟,索引的压缩技术(如PFOR、Delta Encoding)能显著减少存储空间占用,提升查询效率。

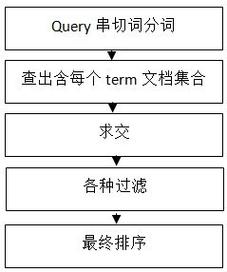

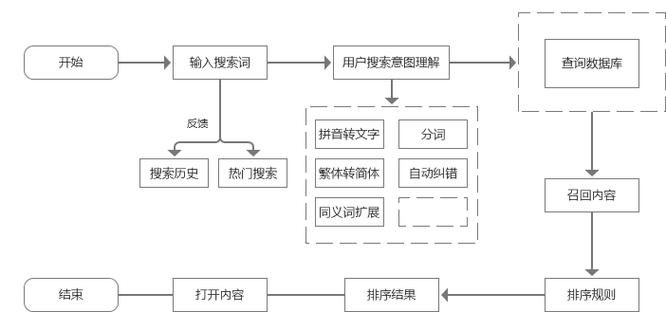

查询处理模块负责响应用户请求,当用户输入查询词后,系统首先进行查询分析,包括拼写纠错(如基于编辑距离的算法)、查询扩展(同义词扩展、语义分析)和查询意图识别(信息型、导航型、交易型),随后,系统在倒排索引中快速定位相关文档,通过布尔逻辑(AND/OR/NOT)或向量空间模型计算文档与查询的相关性,现代搜索引擎进一步引入了深度学习模型(如BERT、ERNIE),通过语义理解提升查询与文档的匹配精度,例如将“苹果手机”与“iPhone”视为等同语义。

结果排序是决定用户体验的核心环节,传统排序算法如TF-IDF(词频-逆文档频率)衡量关键词在文档中的重要性,而PageRank算法则通过分析网页间的链接关系评估权威性,现代搜索引擎采用多阶段排序策略:初排阶段快速筛选候选文档,精排阶段结合 hundreds of signals(如点击率、停留时间、更新时间、用户画像)进行综合评分,最后通过重排模块优化结果多样性(如去除重复内容、平衡内容类型),搜索引擎还需处理反作弊策略,识别垃圾链接和内容农场,确保结果质量。

为了提升用户体验,搜索引擎还融入了个性化推荐、知识图谱和跨模态检索等技术,通过分析用户历史行为(搜索记录、点击偏好)实现个性化排序,利用知识图谱结构化实体关系(如“周杰伦-妻子-昆凌”)支撑复杂查询,支持图片、语音等多模态内容的检索(如以图搜图),系统需持续进行A/B测试,通过用户反馈迭代优化算法,平衡商业利益与用户体验。

在系统运维方面,搜索引擎需处理高并发请求(如每秒千万级查询),通过分布式架构(如负载均衡、分片存储)保障服务可用性,实时监控索引更新频率、查询延迟和用户满意度等指标,动态调整爬虫策略和资源分配,确保在海量数据增长下仍能稳定运行。

相关问答FAQs

Q1:搜索引擎如何判断网页内容的质量?

A1:搜索引擎通过多维度指标评估网页质量,包括内容原创性(去重检测)、专业性(作者资质、引用来源)、时效性(更新时间)、用户行为数据(点击率、跳出率、停留时长)以及外部权威性(反向链接数量与质量),部分算法还会分析内容的结构化程度(如是否包含标题、段落、图片说明)和易读性,综合给出质量评分,优质内容在排序中更可能获得靠前位置。

Q2:为什么搜索相同关键词时不同用户看到的结果不同?

A2:这主要源于搜索引擎的个性化推荐机制,系统会根据用户的地理位置(如“附近餐厅”)、历史搜索记录、点击偏好、设备类型(PC/移动端)以及登录账号信息(如Google账号、百度账号)调整排序策略,经常搜索“健身”的用户可能看到更多运动相关内容,而身处不同城市的用户搜索“美食”时,结果会优先展示当地餐厅,实时热点事件也可能导致结果的动态变化。