在软件开发和系统部署过程中,额外初始化命令扮演着至关重要的角色,它们通常用于在标准初始化流程之外执行特定的配置、环境准备或数据操作,以确保应用或系统能够按照预期启动和运行,这些命令可能因应用类型、部署环境或业务需求的不同而有所差异,但其核心目标都是补充和优化初始化过程,解决标准流程无法覆盖的个性化需求。

额外初始化命令的常见应用场景包括环境变量配置、依赖服务检查、数据库初始化、文件权限设置、缓存预热等,在一个微服务架构中,某个服务可能需要等待关联的数据库和消息队列完全就绪后才能启动,此时可以通过额外的初始化命令编写健康检查逻辑,直到依赖服务可用时再继续启动流程,对于需要动态配置参数的应用,额外初始化命令可以从配置中心或环境变量中读取特定参数,并写入应用配置文件,避免手动修改的繁琐和错误。

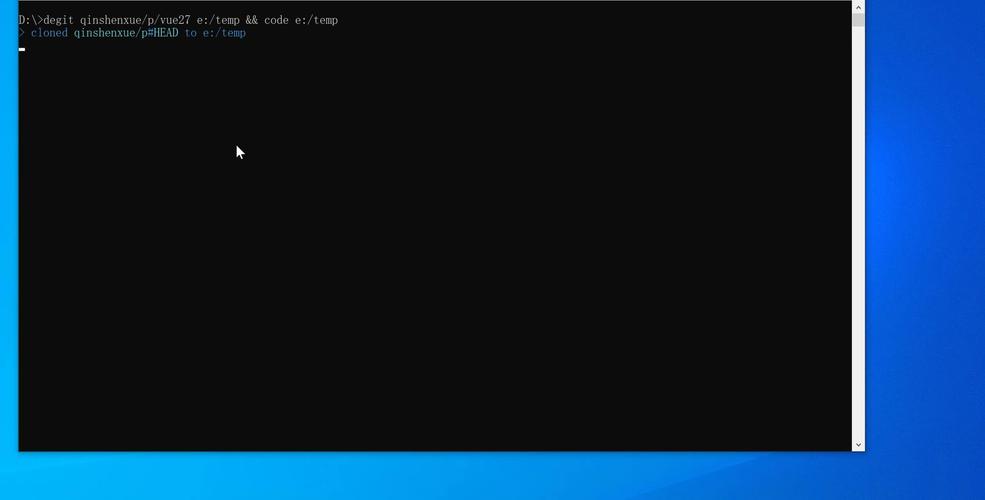

从技术实现角度来看,额外初始化命令可以通过多种方式执行,具体取决于部署平台和应用架构,在Linux环境中,常见的做法是在启动脚本中添加自定义命令,或使用systemd服务的ExecStartPre指令在主服务启动前执行预定义脚本,以Docker容器为例,可以通过Dockerfile中的RUN指令在镜像构建阶段执行初始化命令,或使用entrypoint.sh脚本在容器启动时动态运行命令,以下是一个简单的示例,展示在Docker容器启动前执行数据库迁移命令的脚本片段:

#!/bin/bash # 等待数据库就绪 until mysql -h$db_host -u$db_user -p$db_pass -e "SELECT 1"; do echo "Waiting for database..." sleep 2 done # 执行数据库迁移 migrate -path /db/migrations -database "mysql://$db_user:$db_pass@$db_host/$db_name" up

在Kubernetes环境中,额外初始化命令可以通过initContainer实现,initContainer会在应用容器启动前运行,并完成初始化任务,一个Web应用可能需要一个initContainer来下载静态资源,另一个initContainer来检查存储卷的可用性,这种设计不仅提高了启动的灵活性,还实现了任务解耦,使初始化逻辑更加清晰和可维护。

额外初始化命令的编写需要遵循一定的最佳实践,以确保其可靠性和安全性,命令应具备幂等性,即多次执行不会导致系统状态异常,这可以通过在命令中添加条件判断来实现,例如检查文件是否存在或数据是否已初始化,需要合理设置命令的超时时间,避免因依赖服务不可用或资源不足而导致启动无限阻塞,初始化过程中的日志记录也不可或缺,详细的日志能够帮助快速定位问题,建议将日志输出到标准输出或文件,并配合日志收集工具进行集中管理。

对于复杂的应用场景,可能需要执行多个初始化命令,此时需要考虑命令之间的依赖关系和执行顺序,可以通过编写主脚本来串联多个命令,并使用&&或操作符控制流程分支,仅在某个前置命令成功执行后才运行后续命令:

#!/bin/bash init_step1.sh && init_step2.sh || exit 1

在安全性方面,额外初始化命令需要避免硬编码敏感信息,如密码、密钥等,应优先使用环境变量或密钥管理服务来传递敏感数据,对命令的执行权限进行严格控制,避免使用root用户运行不必要的命令,以减少安全风险。

以下是不同场景下额外初始化命令的典型应用表格:

| 场景类型 | 示例命令 | 作用说明 |

|---|---|---|

| 数据库初始化 | mysql -u root -p password < schema.sql |

导入数据库表结构,确保应用启动前数据表已存在 |

| 依赖服务检查 | curl -f http://service:8080/health |

检查关联服务是否可用,避免因服务未就绪导致启动失败 |

| 文件权限设置 | chown -R appuser:appgroup /var/log/app |

修改应用日志目录的属主和属组,确保应用有写入权限 |

| 缓存预热 | redis-cli --eval preload_data.lua |

向Redis缓存中预加载热点数据,提升应用首次访问性能 |

| 配置文件生成 | envsubst < config.template > /app/config.conf |

根据环境变量动态生成配置文件,支持不同环境的差异化配置 |

在实际应用中,额外初始化命令的调试和维护也需要特别注意,由于初始化命令通常在应用启动的关键阶段执行,一旦出现问题可能导致整个启动流程失败,建议在开发环境中充分测试初始化逻辑,并使用模拟工具验证各种异常情况,如依赖服务不可用、网络中断、权限不足等,对于生产环境,可以考虑采用灰度发布的方式,逐步验证初始化命令的稳定性,避免大规模部署时出现意外问题。

随着容器化和云原生技术的普及,额外初始化命令的管理也逐渐向自动化和标准化方向发展,使用Kubernetes的CronJob或Job资源执行周期性的初始化任务,或通过配置管理工具如Ansible、Terraform统一管理初始化脚本,这些方法不仅提高了运维效率,还减少了人为操作的错误率,使初始化流程更加可控和可追溯。

额外初始化命令是确保应用顺利启动和运行的重要手段,通过合理设计和执行,可以有效解决标准初始化流程中的个性化需求,在实际应用中,需要根据具体场景选择合适的实现方式,并遵循最佳实践,确保命令的可靠性、安全性和可维护性,随着技术的发展,初始化命令的管理也将更加智能化和自动化,为复杂系统的部署和运维提供更强大的支持。

相关问答FAQs:

Q1: 额外初始化命令与标准启动命令有什么区别?

A1: 标准启动命令是应用或系统默认的启动流程,如java -jar app.jar或nginx,用于执行核心业务逻辑,而额外初始化命令是在标准启动之前或之后补充执行的辅助命令,用于环境准备、配置检查、数据初始化等任务,其目的是确保标准启动命令能够顺利执行,标准启动命令可能是启动Web服务器,而额外初始化命令可能是检查数据库连接是否可用。

Q2: 如何确保额外初始化命令的幂等性?

A2: 幂等性是指命令多次执行不会产生副作用,确保系统状态一致,实现幂等性的方法包括:在命令中添加条件判断(如检查文件是否存在、数据是否已初始化),使用if语句或case分支控制逻辑;利用数据库的唯一索引或事务机制避免重复操作;通过标记文件记录执行状态,例如在初始化完成后创建.initialized文件,后续执行时检查该文件是否存在,初始化脚本可以这样写:if [ ! -f "/data/initialized" ]; then do_init.sh && touch /data/initialized; fi。