在Linux系统中,命令的执行是一个涉及多个层次和组件的复杂过程,从用户在终端输入命令到最终获取结果,中间经历了多个关键步骤,这一过程不仅涉及操作系统的核心机制,还依赖于系统调用、进程管理、文件系统等多个子系统的协同工作,以下将详细拆解Linux命令执行的完整流程,涵盖从用户输入到命令完成的全生命周期。

命令输入与解析阶段

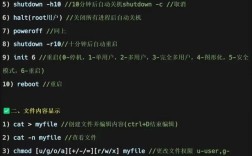

当用户在终端输入命令并按下回车键后,首先进入的是命令的输入与解析阶段,终端程序(如bash、zsh等)会读取用户输入的字符串,并进行初步处理,这一阶段的核心任务是区分命令名称、参数、选项以及输入输出重定向等特殊符号,输入ls -l > output.txt时,终端需要识别ls是命令名,-l是选项,>是输出重定向符号,而output.txt是目标文件名,终端会通过逐字符扫描字符串,根据空格和特殊符号将输入拆分为多个标记(token),并构建一个参数列表,这一过程类似于自然语言处理中的分词和语法分析,目的是确保操作系统后续能够正确理解和执行命令。

命令查找与路径解析

解析完成后,系统需要确定命令对应的可执行文件的实际路径,Linux系统通过环境变量PATH来存储一系列目录路径,当用户输入一个不带路径的命令时(如ls),系统会按顺序遍历PATH中的每个目录,查找与命令名匹配的可执行文件,如果找到多个同名文件,优先使用PATH中靠前的目录中的文件;如果遍历完所有目录仍未找到,系统会返回“command not found”错误,对于带路径的命令(如/usr/bin/ls),系统会直接检查该路径是否存在可执行文件,而无需查询PATH,命令的查找还涉及文件权限的验证,只有具有执行权限(x位)的文件才能被系统识别为可执行程序。

进程创建与加载

一旦确定了可执行文件的路径,系统便会启动一个新的进程来执行该命令,这一过程由操作系统内核通过系统调用(如execve)完成,内核首先为新进程分配唯一的进程标识符(PID),并初始化进程控制块(PCB),包括进程状态、优先级、内存管理信息等,随后,内核加载可执行文件到内存中,并设置程序的入口点(通常是_start函数),对于动态链接的程序,内核还需要加载相关的动态链接库(如glibc),并解析符号表,确保程序中的函数调用能够正确映射到库函数的实际地址,对于静态链接的程序,所有依赖的库都已嵌入可执行文件中,无需额外加载,这一阶段完成后,进程进入就绪状态,等待CPU调度执行。

命令执行与系统调用

进程被调度到CPU上运行后,正式进入命令执行阶段,程序的执行本质上是对CPU指令的逐条读取和执行,当程序需要执行内核功能(如文件读写、网络通信等)时,会通过系统调用(syscall)请求内核服务。ls命令在列出文件时,会通过readdir系统调用读取目录内容,并通过write系统调用将结果输出到终端,系统调用是用户态和内核态之间的桥梁,用户态程序通过软中断(如int 0x80或sysenter指令)切换到内核态,由内核完成具体操作后再返回用户态,这一过程中,内核会检查进程的权限,确保操作合法,普通用户无法执行rm -rf /这样的危险命令,因为内核会验证其文件系统操作权限。

输入输出与重定向处理

Linux命令的输入输出(I/O)是执行过程中的重要环节,默认情况下,命令的标准输入(stdin)来自终端,标准输出(stdout)和标准错误(stderr)输出到终端,但用户可以通过重定向符号(如<、>、>>)改变默认行为。command < input.txt将stdin重定向到文件input.txt,command > output.txt将stdout重定向到文件(覆盖原内容),command >> output.txt则追加到文件末尾,重定向的实现依赖于内核的文件描述符机制,每个进程默认有三个文件描述符:0(stdin)、1(stdout)、2(stderr),重定向操作本质上是对这些文件描述符的重新绑定,例如>操作会关闭原来的stdout描述符,并打开目标文件,将其描述符号分配为1,管道()则是另一种常见的I/O处理方式,它将前一个命令的stdout直接作为后一个命令的stdin,无需中间文件,通过内核的管道机制实现进程间通信。

后台执行与作业控制

Linux支持命令的后台执行和作业控制,用户通过在命令末尾添加&符号(如command &)可以让命令在后台运行,终端立即返回,无需等待命令完成,后台进程与终端分离,其输出不会直接显示在终端上,除非通过重定向指定,作业控制则允许用户挂起(Ctrl+Z)、恢复(fg)或切换(bg)正在运行的进程,用户可以挂起一个正在编译的程序,然后切换到前台执行其他任务,稍后再恢复编译,这些功能由终端程序和内核协作实现,终端通过信号(如SIGTSTP、SIGCONT)与内核交互,控制进程的运行状态。

命令完成与资源释放

当命令执行完毕后,进程会退出,并返回一个退出码(exit code),退出码为0表示成功,非0表示失败(如1表示一般错误,127表示命令未找到),终端程序捕获退出码,并将其显示在提示符中(如变量可存储最近一次退出的状态码),进程退出后,内核会回收其占用的资源,包括内存空间、文件描述符、打开的文件句柄等,对于子进程,父进程可以通过wait或waitpid系统调用回收子进程的资源,避免僵尸进程(zombie process)的产生,僵尸进程是指子进程已终止,但父进程尚未回收其状态信息,此时进程处于“僵尸”状态,仅保留在进程表中,如果父进程先于子进程退出,子进程会被init进程(PID为1)接管,并由其负责回收资源。

错误处理与调试

命令执行过程中可能会遇到各种错误,如文件不存在、权限不足、参数错误等,Linux系统通过错误码和错误信息帮助用户定位问题。ls /nonexistent会输出ls: cannot access '/nonexistent': No such file or directory,调试命令时,用户可以通过strace工具跟踪系统调用,通过ltrace工具跟踪库函数调用,从而了解命令的执行细节。strace ls -l会显示ls执行的所有系统调用,包括open、readdir、write等,帮助分析命令的底层行为。

表格:Linux命令执行关键阶段与组件

| 阶段 | 主要任务 | 涉及组件 | 关键机制 |

|---|---|---|---|

| 输入与解析 | 读取并拆分用户输入 | 终端程序(bash/zsh) | 分词、语法分析 |

| 命令查找 | 定位可执行文件路径 | PATH环境变量、文件系统 |

路径搜索、权限检查 |

| 进程创建 | 分配资源并加载程序 | 内核(进程管理器) | execve系统调用、动态链接 |

| 命令执行 | 运行程序指令并处理系统调用 | CPU、内核 | 系统调用、用户态/内核态切换 |

| 输入输出 | 处理数据流与重定向 | 文件描述符、内核I/O子系统 | 重定向、管道 |

| 后台执行 | 管理后台进程与作业 | 终端程序、内核 | 信号、进程组 |

| 资源释放 | 回收进程资源 | 内核(进程回收器) | wait系统调用、僵尸进程处理 |

| 错误处理 | 返回错误信息与调试支持 | 错误码、调试工具 | strace、ltrace |

相关问答FAQs

Q1: 为什么Linux命令执行时有时会出现“command not found”错误?

A1: 该错误通常是因为系统在PATH环境变量指定的目录中未找到对应的可执行文件,可能的原因包括:命令名拼写错误、命令未安装、PATH配置不正确(如路径未包含在PATH中),可通过which 命令名或type 命令名检查命令是否存在,或通过echo $PATH查看当前PATH配置。

Q2: 如何查看一个Linux命令执行时调用了哪些系统调用?

A2: 可使用strace工具跟踪命令的系统调用,执行strace ls -l会显示ls命令执行过程中的所有系统调用(如open、read、write等)及其参数和返回值,若需过滤输出,可结合grep,如strace ls -l 2>&1 | grep open,对于更详细的调试,可添加-f选项跟踪子进程的系统调用。