ping命令是网络诊断中最基础也最常用的工具之一,其主要功能是通过发送ICMP(互联网控制报文协议)回显请求报文来测试目标主机是否可达,并统计往返时间(RTT)和丢包率等网络参数,要深入理解ping命令的执行过程,需从网络分层模型的角度,结合数据封装、路由选择、响应处理等环节逐步分析,以下将详细拆解ping命令的完整执行流程,并辅以关键步骤的说明表格,最后补充相关FAQs。

ping命令的执行过程详解

命令发起与参数解析

当用户在终端输入ping [目标IP/域名](如ping 8.8.8.8或ping www.baidu.com)并执行时,操作系统首先对命令参数进行解析:

- 若输入为域名(如

www.baidu.com),系统会先通过DNS(域名系统)查询将其解析为对应的IP地址(如181.38.148),这一过程涉及递归查询或迭代查询,可能经历本地DNS缓存、本地hosts文件、DNS服务器等多级查询。 - 若输入为IP地址,则直接进入后续步骤;命令会携带默认参数,如ICMP回显请求报文的大小(默认56字节数据+ICMP头部8字节,共64字节)、超时时间(Windows默认4秒,Linux默认5秒)、发送次数(Windows默认4次,Linux默认无限次,直至手动终止)等,用户可通过参数(如

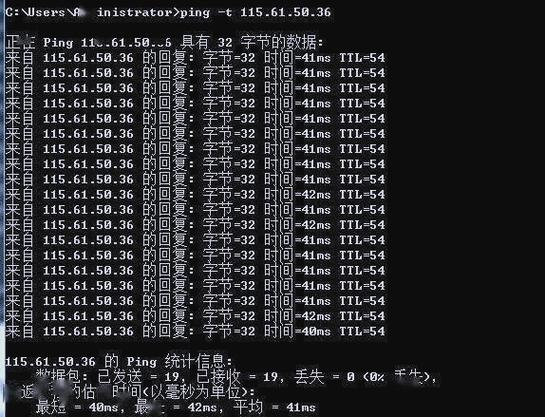

-t、-n、-l)自定义这些值。

构造ICMP回显请求报文

参数解析完成后,系统开始构造ICMP回显请求报文(Echo Request),ICMP是TCP/IP协议族中的网络层协议,其报文结构包含头部和数据部分:

- ICMP头部(8字节):包含类型(Type,值为8表示回显请求)、代码(Code,值为0)、校验和(Checksum,用于头部和数据校验)、标识符(Identifier,用于区分不同ping进程,通常为进程ID)和序列号(Sequence Number,从0开始递增,用于匹配请求与响应)。

- 数据部分:默认为56字节的随机数据(部分系统可能包含时间戳),用于测试数据传输的完整性。

构造完成后,操作系统将ICMP报文交给IP层进行封装。

IP层封装与路由选择

IP层为ICMP报文添加IP头部(20字节),形成IP数据报,IP头部包含关键字段:

- 源IP地址:发送主机的IP地址(如

168.1.100); - 目的IP地址:目标主机的IP地址(如

8.8.8); - 协议字段:值为1,表示上层协议为ICMP;

- TTL(生存时间):初始值通常为64(Windows)或128(Linux),防止数据报在网络中无限循环。

封装完成后,IP层通过路由表确定下一跳地址:

- 若目的IP与发送主机在同一子网(如

168.1.0/24),则直接通过ARP(地址解析协议)获取目标MAC地址,将数据帧发送给目标主机; - 若目的IP在不同子网,则将数据帧发送给默认网关(如

168.1.1),由网关负责转发。

路由选择过程中,若路由表中无对应路由,数据报将被丢弃,并返回“网络不可达”的ICMP错误报文。

数据链路层封装与MAC地址解析

确定下一跳地址后,IP层将IP数据报交给数据链路层(如以太网),封装为数据帧,数据帧头部包含源MAC地址和目的MAC地址:

- 目的MAC地址:若下一跳为同一子网的目标主机,则为目标主机的MAC地址;若下一跳为网关,则为网关的MAC地址。

- 源MAC地址:发送主机的MAC地址。

若目的MAC地址未知(如首次发送给网关或目标主机),系统通过ARP发送ARP请求广播(“谁有IP X.X.X.X?请告知MAC Y.Y.Y.Y”),收到ARP响应后,将IP与MAC地址的映射关系存入ARP缓存,用于后续通信。

物理层传输与网络转发

数据帧通过物理层(如网卡、交换机、路由器)传输:

- 发送端:网卡将数字信号转换为电信号或光信号,通过网线或光纤发送到本地网络;

- 中间设备:交换机根据MAC地址表转发数据帧到相应端口;路由器收到数据帧后,拆除帧头部,提取IP数据报,重新查询路由表,确定下一跳,并重新封装数据帧(可能更换源/目的MAC地址),继续向目标主机转发;

- TTL递减:每经过一个路由器,TTL值减1,若TTL减为0,路由器丢弃数据报,并向发送端发送“超时”的ICMP错误报文。

目标主机处理与响应

目标主机收到数据帧后,逐层解封装:

- 物理层与数据链路层:验证MAC地址匹配后,提取IP数据报;

- IP层:检查校验和、目的IP地址、TTL等字段,若合法,则向上层传递ICMP报文;

- ICMP模块:识别出回显请求报文(Type=8),构造回显响应报文(Echo Reply,Type=0),复制请求报文的标识符和序列号,并将数据部分原样返回,同时计算校验和。

响应报文按原路径返回发送端,过程与请求报文的发送类似(路由选择、MAC地址解析、逐层封装等)。

发送端接收与结果统计

发送端收到回显响应报文后,ICMP模块对比标识符和序列号,匹配成功则视为有效响应:

- 计算RTT:记录响应报文的接收时间,与发送时间相减,得到往返时间(RTT);

- 统计结果:若在超时时间内未收到响应,则视为超时(丢包);累计发送次数、接收次数、最小/最大/平均RTT、丢包率等,并显示结果(如“来自8.8.8.8的回复:字节=32 时间=15ms TTL=118”)。

若连续多次丢包,可能表明网络不通、目标主机未运行、防火墙拦截ICMP报文或网络拥塞。

关键步骤说明表格

| 步骤 | 主要操作 | 涉及协议/技术 | 关键参数/字段 |

|---|---|---|---|

| 命令发起与参数解析 | 解析目标IP/域名,读取默认参数(超时、次数、数据大小) | DNS(域名解析) | 域名、IP地址、TTL、超时时间 |

| ICMP报文构造 | 生成Type=8的回显请求报文,填充头部和数据 | ICMP | 类型、代码、校验和、标识符、序列号 |

| IP层封装与路由选择 | 添加IP头部,通过路由表确定下一跳 | IP、路由表 | 源/目的IP、协议、TTL |

| 数据链路层封装 | 添加帧头部,获取目的MAC地址 | ARP、以太网协议 | 源/目的MAC地址 |

| 物理层传输与转发 | 信号转换,中间设备(交换机/路由器)转发,TTL递减 | 以太网、PPP等 | TTL、MAC地址表 |

| 目标主机处理 | 解封装IP数据报,构造Type=0的回显响应报文 | ICMP、IP | 标识符、序列号、校验和 |

| 发送端接收与统计 | 匹配响应报文,计算RTT,统计丢包率等 | 时间戳、统计模块 | RTT、发送/接收次数、丢包率 |

相关问答FAQs

Q1: 为什么有时ping目标主机显示“请求超时”,但目标主机实际可达?

A: “请求超时”可能由以下原因导致:

- 防火墙拦截:目标主机或中间路由器的防火墙禁止ICMP报文(如Windows防火墙默认允许ICMP,但企业级防火墙或安全组可能禁用);

- 网络拥塞:数据报在传输过程中因网络拥堵导致延迟超过超时时间(Windows默认超时4秒,Linux默认5秒);

- TTL值过小:若中间路由器TTL初始值设置较低(如64),且经过多个路由器后TTL减为0,路由器会丢弃报文并返回超时信息,而非目标主机响应;

- 目标主机配置:部分系统(如Linux)可通过

sysctl禁用ICMP响应功能,导致主机可达但不回复ping请求。

Q2: ping命令中的“TTL”字段有什么作用?如何通过TTL值初步判断目标主机的操作系统?

A: TTL(Time to Live,生存时间)的作用是限制数据报在网络中的存活时间,防止因路由环路导致数据报无限循环,每经过一个路由器,TTL值减1,减为0时数据报被丢弃,并向发送端发送ICMP超时报文。

通过TTL初始值可初步判断目标主机的操作系统类型:

- Windows系统:TTL初始值通常为128(如Windows 10/11、Server 2019);

- Linux系统:TTL初始值通常为64(如Ubuntu、CentOS);

- macOS/RouterOS:TTL初始值通常为64或255。

若ping目标主机的TTL返回值为118,则可初步推测中间经过了10跳(128-118=10),且目标主机可能为Windows系统(需结合其他信息综合判断)。