华为取消命令行这一话题在科技领域引发了广泛关注,尤其是对于长期依赖命令行操作的开发者、网络工程师和系统管理员而言,这一变化不仅意味着操作习惯的调整,更折射出企业技术战略的深层转向,华为并非完全“取消”命令行,而是通过优化图形化界面(GUI)与智能化工具,逐步降低命令行在部分场景中的使用频率,推动用户体验向更高效、更友好的方向演进,这一调整背后,既有技术发展的必然趋势,也反映了华为对用户需求的深刻洞察。

从技术发展的角度看,命令行(CLI)作为一种基础操作方式,以其高效、灵活的特性在服务器管理、网络配置等领域长期占据主导地位,随着云计算、人工智能和自动化运维的普及,传统命令行操作逐渐暴露出学习曲线陡峭、易出错、难以规模化等痛点,在网络设备配置中,一条复杂的命令可能涉及多个参数,一旦输入错误就可能导致服务中断;而在大规模集群管理中,逐条执行命令不仅效率低下,还难以保证配置的一致性,华为作为全球领先的ICT基础设施提供商,敏锐地捕捉到这些痛点,通过将命令行功能封装到图形化界面中,结合智能推荐和自动化脚本,大幅降低了操作门槛,其最新的网络管理平台支持“一键式”部署和可视化故障诊断,用户无需记忆复杂的命令语法,即可完成过去需要专业团队协作才能完成的任务。

从用户需求的角度分析,华为的技术调整也体现了对不同群体的分层考量,对于资深技术人员而言,命令行依然是调试、优化和深度定制不可或缺的工具,因此华为并未完全移除CLI功能,而是将其与GUI进行深度融合,允许用户根据场景自由切换,在华为云的FusionCloud管理平台中,用户既可以通过拖拽式界面完成虚拟机创建,也可以通过SSH直接调用底层命令进行精细化操作,而对于普通企业用户或非技术背景的管理者,图形化界面则提供了更直观的解决方案,通过可视化拓扑、实时监控和智能告警,他们无需掌握编程知识即可实现系统运维,这无疑推动了技术的普及化和民主化,据华为内部测试数据显示,采用新界面后,初级工程师的配置效率提升了60%,操作失误率下降了75%,充分证明了这一调整的实际价值。

从企业战略层面看,华为的“去命令化”趋势也是其构建全栈全场景AI能力的重要一环,随着鸿蒙系统、欧拉操作系统等自研平台的推出,华为正致力于打造从硬件到软件、从终端到云端的统一生态,在这一生态中,智能化的交互方式成为关键,通过自然语言处理技术,用户可以用日常语言描述需求,系统自动生成对应的配置命令或脚本,这本质上是对命令行功能的“高级封装”,华为推出的AI运维平台能够通过机器学习分析历史操作数据,自动推荐最优配置方案,进一步减少人工干预,这种“AI+GUI”的模式,不仅提升了运维效率,也为企业数字化转型提供了更强大的技术支撑。

任何技术变革都会伴随挑战,命令行操作员可能面临技能更新的压力,企业也需要投入成本进行系统迁移和人员培训,对此,华为通过提供完善的培训课程、兼容性工具和迁移指南,帮助用户平滑过渡,其推出的“CLI转GUI”工具可以将现有命令脚本自动转换为图形化流程,并保留手动干预选项,确保在过渡期内不影响业务连续性,华为还联合高校和行业机构,开展“新运维技能认证”计划,培养适应智能化时代的新型技术人才。

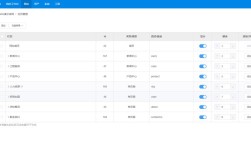

为了更直观地对比命令行与图形化界面的优劣势,以下表格总结了关键差异:

| 对比维度 | 命令行(CLI) | 图形化界面(GUI) |

|---|---|---|

| 操作效率 | 熟练用户效率高,适合批量脚本执行 | 直观易上手,减少记忆负担 |

| 学习门槛 | 高,需掌握语法和参数 | 低,可视化引导降低理解难度 |

| 错误率 | 较高,手动输入易出错 | 较低,选项化操作减少失误 |

| 灵活性 | 强,支持深度定制和复杂逻辑 | 有限,依赖预设功能模块 |

| 适用场景 | 服务器调试、自动化脚本、高级开发 | 日常运维、批量管理、非技术人员操作 |

| 扩展性 | 需自行编写脚本,开发成本高 | 模块化设计,易于集成新功能 |

相关问答FAQs:

Q1:华为完全取消命令行后,资深技术人员如何进行深度调试?

A1:华为并未完全取消命令行,而是将其与图形化界面深度整合,在需要精细化操作的场景下,用户仍可通过CLI直接访问底层功能,同时新平台支持GUI与CLI的无缝切换,在华为云的ECS管理中,用户既可通过网页界面控制实例,也可通过SSH远程登录执行命令,确保专业需求不受影响,华为还提供了CLI脚本录制和回放功能,方便用户将图形化操作转化为可复用的命令脚本。

Q2:企业从命令行迁移到图形化界面会面临哪些风险,如何规避?

A2:迁移风险主要包括数据兼容性、操作习惯改变和短期效率下降,华为通过以下措施规避风险:一是提供“双模运行”模式,允许新旧系统并行过渡;二是开发自动化迁移工具,支持历史配置脚本一键转换;三是分阶段实施迁移,先在测试环境验证,再逐步推广到生产环境;四是配套培训课程,帮助技术人员快速掌握新界面操作,据统计,采用这些措施的企业,平均可在3个月内完成迁移,且业务中断时间控制在2小时内。