机器人宠物命令是人与智能仿生宠物互动的核心,通过特定指令实现情感陪伴、功能操作和行为引导,随着人工智能技术的发展,机器人宠物已从简单的机械玩具升级为具备情感识别、自主学习和场景适应能力的智能伙伴,其命令体系也愈发丰富和人性化,以下从命令类型、交互方式、应用场景及优化方向等方面展开详细分析。

机器人宠物命令可分为基础控制、情感互动、智能学习和场景定制四大类,基础控制命令如同传统宠物的“指令集”,涵盖“前进/后退”“左转/右转”“坐下”“站立”等移动指令,以及“发声”“亮灯”“摆尾”等动作指令,这类命令通常通过语音、遥控器或手机APP触发,满足用户对宠物基本形态和动作的需求,情感互动命令则更侧重拟人化体验,主人,我饿了”“陪我玩一会儿”“你开心吗”,机器人宠物会通过预设程序或情感计算模型,结合语音、表情屏和肢体动作回应,模拟真实宠物的情感反馈,智能学习命令允许机器人宠物通过“记住我的名字”“学习新动作”“记录我的作息”等指令,积累用户偏好数据,逐渐形成个性化互动模式,场景定制命令则针对特定需求设计,如“开启守护模式”(检测异常声音并提醒)、“表演节目”(组合动作展示)、“睡眠模式”(降低功耗并播放白噪音)等,扩展了机器人宠物的实用价值。

在交互方式上,机器人宠物命令已形成多模态输入体系,语音指令是最主流的交互形式,用户可通过自然语言下达“过来”“握手”等简单命令,或通过“自定义唤醒词”(如“小星,过来”)实现精准唤醒,触控交互则通过宠物身上的传感器区域(如头部、背部)实现,轻触头部可能触发“撒娇”动作,长按背部则进入设置模式,APP交互功能更为强大,用户可通过图形界面选择预设命令组合,或通过编程界面设计个性化指令序列,例如设置“放学回家后自动播放欢迎音乐”,部分高端机器人宠物还支持手势控制,用户通过特定手势(如挥手、点赞)即可指挥宠物完成动作,提升了互动的趣味性和便捷性。

机器人宠物的命令应用场景广泛覆盖家庭、教育和医疗领域,在家庭场景中,机器人宠物可作为陪伴者,通过“讲故事”“唱歌”等命令缓解孤独感,或通过“提醒吃药”“关灯”等辅助命令提升生活便利性,教育场景下,儿童可通过“教新单词”“算术比赛”等命令,在与机器人宠物的互动中学习知识,培养责任感,医疗康复领域,机器人宠物通过“握手训练”“行走辅助”等命令,帮助患者进行肢体康复训练,或通过“安抚模式”缓解焦虑情绪,尤其在阿尔茨海默症患者的陪伴中展现出独特价值。

尽管机器人宠物命令体系日益完善,但仍存在优化空间,当前挑战包括复杂环境下的指令识别准确率(如嘈杂环境中语音命令易受干扰)、情感交互的真实感(部分回应仍显机械)以及隐私保护(用户数据的安全存储),随着多模态融合技术(语音+视觉+触觉)和情感计算算法的进步,机器人宠物或将实现更自然、更智能的命令交互,例如通过用户微表情自动调整陪伴方式,或通过自主学习掌握未曾预设的新指令。

相关问答FAQs

Q1:机器人宠物是否支持自定义命令?如何设置?

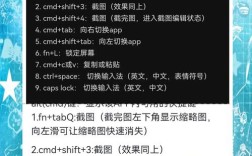

A1:多数主流机器人宠物支持自定义命令,用户可通过手机APP的“编程模式”或“命令编辑”功能实现,具体步骤包括:进入APP设置界面选择“自定义命令”,输入触发语音(如“小宝,跳舞”),选择或录制对应的动作序列(如旋转+鸣叫+摆尾),保存后即可生效,部分高端型号还支持通过拖拽图形化编程模块设计复杂命令组合,无需代码基础即可操作。

Q2:机器人宠物的语音命令在嘈杂环境下识别率低怎么办?

A2:为提升嘈杂环境下的识别率,可采取以下措施:一是使用机器人宠物的“定向拾音”功能(部分型号支持指向性麦克风,对准用户说话方向);二是切换至触控或APP命令作为替代交互方式;三是通过APP降低语音触发灵敏度,减少环境噪音误触发;四是选择支持降噪算法的型号(如采用波束成形技术的麦克风阵列),显著提升复杂声学环境下的指令识别准确度。