字体侵权追查通常是一个多环节、多技术结合的过程,涉及权利人主动监测、第三方平台介入、技术工具辅助以及法律程序推动等多个层面,其核心逻辑在于通过技术手段发现侵权线索,再通过平台协作或法律途径确认侵权事实并追究责任。

权利人主动监测与维权意识

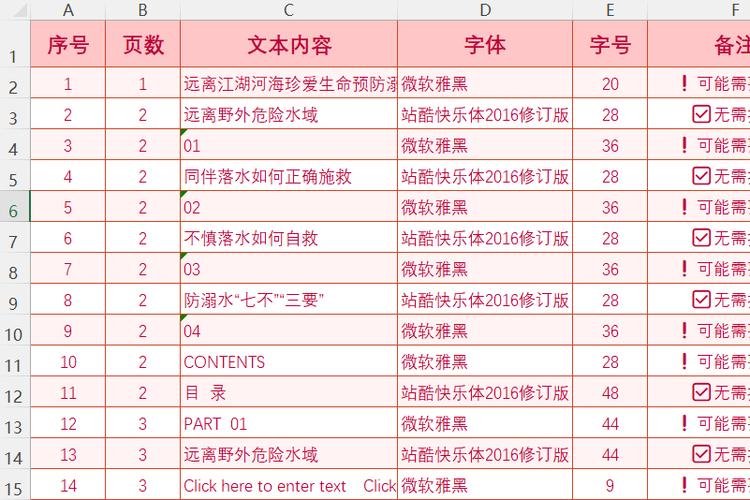

字体权利人(如字体设计公司、字体设计师或其代理机构)是侵权追查的首要发起者,权利人会组建专门的维权团队或委托第三方机构,对互联网平台、商业广告、产品设计、影视作品等场景进行常态化监测,监测范围包括但不限于:电商平台上的商品详情页、社交媒体的广告内容、企业官网的宣传材料、线下广告牌的线上照片、APP及软件界面等,权利人凭借对自身字体的熟悉度,能快速识别未经授权的使用行为,例如发现某品牌在宣传海报中使用了其付费字体,或某电商平台商家在商品描述中嵌入了其商用字体,一旦发现疑似侵权,权利人会通过截图、录屏、网页快照等方式固定证据,为后续维权做准备。

第三方平台的侵权投诉机制

互联网平台作为内容传播的重要载体,其侵权投诉机制是字体侵权追查的关键环节,主流电商平台(如淘宝、京东、拼多多)、社交媒体(如微信、微博、抖音)、设计素材平台(如千图网、站酷海洛)等均设有“知识产权保护平台”或“侵权投诉入口”,权利人或被侵权方可依据《信息网络传播权保护条例》等法规,向平台提交侵权投诉,需提供权利证明(如字体著作权登记证书、授权合同)、侵权对比证据(侵权页面截图与正版字体的对比说明)、身份证明等材料,平台收到投诉后,会在规定时间内(通常48小时内)审核,若认定侵权,会采取删除链接、断开连接、屏蔽内容、甚至封禁账号等措施,部分平台还会通过关键词检索(如字体名称、设计师名称)或图像识别技术,主动筛查侵权内容,提前发现并处理侵权行为。

技术工具辅助监测

随着技术发展,字体侵权追查已从人工监测向技术化、智能化方向发展,目前常用的技术工具包括:

- 图像OCR识别技术:通过光学字符识别(OCR)工具提取图片、视频中的文字,再与正版字体库进行比对,快速识别侵权字体,将某广告海报图片导入OCR系统,提取文字后与商用字体库匹配,若发现字体特征(如笔画粗细、弧度、特殊字符设计)与正版字体高度重合,即可初步判定侵权。

- 字体特征指纹库:权利人或专业机构会建立字体特征数据库,为每种字体生成独特的“指纹”(如字体的轮廓数据、编码特征、渲染参数等),通过爬虫技术抓取网页图片,提取文字后与指纹库进行比对,可大规模筛查侵权内容。

- 区块链存证技术:在发现侵权行为时,通过区块链平台对侵权页面、时间戳、操作记录等进行实时存证,确保证据的法律效力,避免后续维权时因证据灭失或篡改导致举证困难。

法律程序与专业机构介入

当侵权行为造成较大经济损失或涉及复杂案件时,权利人会通过法律程序追责,通过公证处对侵权行为进行证据保全(如对侵权网页进行公证下载、对线下侵权实物进行购买公证),确保证据的合法性,随后,可向法院提起民事诉讼,要求侵权方停止侵权、赔偿损失(包括权利人的实际损失和侵权人的违法所得,或法定赔偿),若侵权行为涉及大规模商业使用且情节严重,可能构成刑事犯罪,权利人可向公安机关报案,追究侵权方的刑事责任,专业知识产权律师、调查机构也会参与其中,协助进行侵权线索排查、证据收集和诉讼策略制定。

行业协作与信息共享

字体行业内的协作机制也是侵权追查的重要补充,中国版权保护中心、中国文字字体设计与研究中心等机构会建立字体版权信息公示平台,向社会公开已登记的字体著作权信息,方便使用者查询授权情况,字体公司之间会共享侵权线索,形成“侵权黑名单”,对反复侵权的企业或个人进行联合抵制,部分行业协会会定期发布字体侵权案例,通过典型案例警示市场,减少侵权行为的发生。

相关问答FAQs

Q1:个人或小企业在不知情的情况下使用了侵权字体,需要承担法律责任吗?

A:即使主观无过错,若客观上使用了未经授权的商用字体,仍可能构成侵权,但根据《著作权法》规定,能证明该字体是第三方提供且已尽到合理审查义务的,可减轻或免除赔偿责任,建议个人或企业在使用字体前,通过正规渠道(如字体官网、授权平台)核实字体授权状态,优先选择免费可商用字体或购买商用授权,避免侵权风险。

Q2:如何判断一款字体是否可以免费商用?

A:判断字体是否可免费商用需查看其授权协议,字体官网或下载页面会明确标注授权类型(如“个人免费使用”“商业授权需付费”等),免费可商用字体一般会附带“授权说明”,明确允许用于商业目的且无需支付费用,但可能限制修改、分发或用于特定领域(如-logo设计),若授权协议不明确或字体来源不明,建议联系字体权利方确认,避免因误用导致侵权。