在现代软件开发和系统管理中,额外的初始化命令扮演着至关重要的角色,这些命令通常在程序或服务启动时执行,用于完成基础环境的配置、资源的预加载、依赖服务的检查以及运行时参数的设定等任务,与核心业务逻辑不同,初始化命令更多关注的是“准备工作”,确保系统或应用能够在稳定、高效的环境中运行,尽管初始化过程看似是“幕后工作”,但其设计的合理性和执行的正确性直接影响到系统的可靠性、性能以及可维护性,本文将详细探讨额外初始化命令的定义、作用、设计原则、常见应用场景以及实施时的注意事项,并通过表格对比不同场景下的初始化需求,最后以FAQs形式解答常见疑问。

额外的初始化命令是指在程序或服务主流程启动之前,需要预先执行的一系列指令或脚本,这些命令可能涉及文件系统的检查与创建、数据库连接的验证、配置文件的加载与解析、第三方服务的依赖检查、环境变量的设置、权限的验证等,一个Web应用在启动时,可能需要先检查日志目录是否存在并具有写权限,预加载缓存数据,验证数据库连接是否可用,以及初始化线程池等,这些步骤并非直接处理用户请求,却是确保后续业务逻辑正常运行的前提,从广义上讲,初始化命令可以包括操作系统级别的启动脚本(如Linux的systemd服务单元)、应用容器中的entrypoint脚本、编程语言框架的启动钩子(如Spring Boot的CommandLineRunner),甚至是数据库初始化的SQL脚本。

初始化命令的核心作用可以从多个维度来理解。环境准备是基础,确保运行时所需的所有资源(如文件、目录、网络端口、服务连接)都已就绪,一个Python Flask应用可能需要先创建必要的临时文件夹,并设置正确的权限,否则在处理文件上传时会失败。依赖验证确保所有外部依赖(如数据库、消息队列、API服务)可用,避免因依赖缺失导致的主程序崩溃,微服务架构中,服务A在启动时需要检查服务B是否健康,若依赖服务不可用,则可以采取重试、降级或延迟启动等策略,而不是直接失败。配置加载与初始化是将静态配置(如YAML、JSON文件)或动态配置(如从配置中心获取)加载到内存中,并完成必要的校验和转换,Java应用可能需要将配置文件中的数据库连接字符串解析为连接池对象,并测试连接是否有效。性能优化相关的初始化,如预编译正则表达式、加载常用数据到缓存、初始化连接池等,可以减少运行时的计算开销,提升响应速度。

在设计额外的初始化命令时,需要遵循一些关键原则以确保其有效性和可维护性。模块化是首要原则,将不同的初始化任务拆分为独立的模块或函数,避免将所有逻辑堆砌在一个巨大的脚本中,这样便于单独测试和维护,可以将数据库初始化、缓存初始化、日志初始化分别封装为不同的函数,通过主启动脚本依次调用。错误处理同样重要,初始化过程中的任何失败都应有明确的错误提示和合理的处理机制,如重试、跳过非关键任务或直接终止程序,检查非关键依赖时,如果依赖不可用,可以记录警告并继续启动,但关键依赖(如数据库)失败时则应终止程序。可观测性也不可忽视,通过日志记录初始化的每个步骤、耗时以及结果,便于后续排查问题,记录“数据库连接池初始化成功,共创建10个连接”比仅记录“初始化完成”更有价值。幂等性是另一个重要特性,即初始化命令可以多次执行而不影响系统状态,创建目录的命令应先检查目录是否存在,避免重复创建导致权限问题。性能考虑也需纳入设计,避免耗时过长的初始化阻塞主程序启动,对于耗时较长的任务(如大数据加载),可以考虑异步初始化或延迟加载。

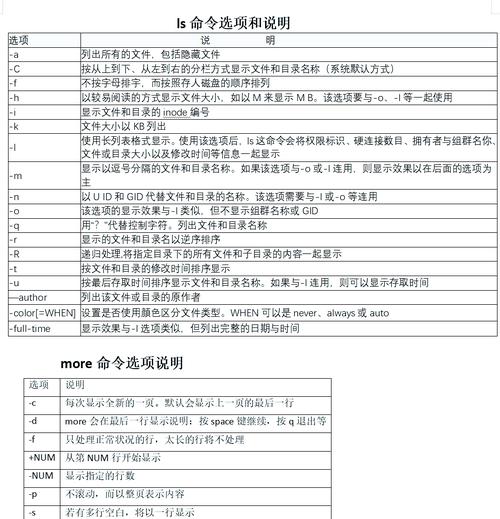

不同场景下,额外的初始化命令的需求和实现方式差异较大,以下通过表格对比几种常见场景下的初始化重点:

| 应用场景 | 典型初始化任务 | 常用工具/技术 | 关键注意事项 |

|---|---|---|---|

| Web应用 | 检查日志/上传目录权限、预加载静态资源、初始化数据库连接池、验证第三方API密钥 | Shell脚本、Spring Boot @PostConstruct、Docker entrypoint |

避免同步耗时操作导致启动缓慢,考虑异步初始化非关键资源 |

| 微服务 | 服务注册与发现、健康检查依赖服务、加载熔断器规则、初始化分布式锁客户端 | Consul/Eureka、Hystrix、Redis客户端 | 依赖服务不可用时的重试机制和降级策略,确保服务可用性 |

| 数据处理任务 | 检查输入数据源是否存在、初始化计算框架(如Spark)、创建输出目录、加载算法模型 | Python脚本、Spark init()、Airflow DAG |

大数据场景下的资源预热,避免首次处理延迟 |

| 容器化应用 | 挂载存储卷、设置环境变量、执行安全检查(如SELinux)、启动前健康检查 | Dockerfile CMD、Kubernetes lifecycle |

确保容器启动顺序,避免因依赖容器未就绪导致失败 |

| 后台定时任务 | 初始化任务调度器(如Quartz)、检查任务依赖数据源、加载任务配置文件 | Quartz JobDetail、Cron表达式、YAML配置 |

避免任务重复执行,确保幂等性,处理任务执行失败的重试逻辑 |

在实施额外的初始化命令时,还需要注意一些细节问题。配置管理应与环境隔离,开发、测试、生产环境的初始化参数可能不同,建议使用配置中心或环境变量来管理,而非硬编码。安全性方面,初始化脚本中避免明文存储敏感信息(如密码、API密钥),应使用密钥管理服务或加密配置。版本控制下,初始化脚本应纳入版本管理(如Git),并记录每次变更的原因,避免随意修改导致环境不一致,对于分布式系统,分布式锁或一致性协议可能需要引入,以避免多个节点同时初始化导致冲突(如多个节点同时创建同一目录)。

额外的初始化命令是系统稳定运行的“隐形基石”,通过合理设计、模块化拆分、完善的错误处理和可观测性机制,可以显著提升系统的可靠性和性能,无论是简单的脚本应用还是复杂的微服务架构,重视初始化过程都是开发运维实践中不可或缺的一环。

相关问答FAQs:

-

问:初始化命令执行失败时,应该如何处理?

答:初始化命令失败的处理策略取决于任务的“关键性”,对于关键任务(如数据库连接、核心依赖服务),应记录详细错误日志并终止程序启动,避免系统在不完整状态下运行;对于非关键任务(如非核心缓存加载、日志目录创建),可以记录警告并尝试重试(如设置重试次数和间隔),或跳过该任务允许系统降级运行,建议实现健康检查接口,供外部监控系统探测初始化状态,并在失败时触发告警。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

问:如何优化初始化过程的启动速度?

答:优化启动速度可以从多个方面入手:一是并行化,将独立的初始化任务(如不同服务的健康检查、不同配置文件的加载)通过多线程或异步方式执行,减少串行等待时间;二是延迟加载,对于非立即需要的资源(如大数据集、不常用的功能模块),可以在首次调用时再初始化;三是预编译与缓存,将编译耗时(如JIT编译、正则表达式预编译)的结果缓存,避免每次启动重复计算;四是精简依赖,移除不必要的初始化步骤,或使用轻量级替代方案(如内存数据库替代文件存储作为临时缓存),监控各初始化任务的耗时,定位瓶颈并进行针对性优化(如优化数据库连接池的初始化参数)。