在数字化时代,网站已成为企业展示形象、提供服务、实现营销的重要载体,但“耍流量”行为(即恶意流量刷量、虚假点击、非自然流量干扰等)却严重威胁着网站的健康发展,这类行为不仅会误导运营决策、浪费营销预算,还可能导致搜索引擎降权、用户体验下降,甚至引发法律风险,网站运营者需从技术、策略、管理等多维度构建防护体系,有效避免网站被耍流量。

技术层面:构建流量识别与拦截的“防火墙”

技术防护是抵御耍流量行为的基础,需通过工具与算法实现对异常流量的实时监测与拦截。

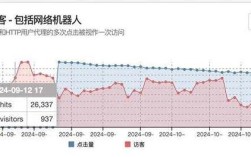

部署专业的流量监测工具,利用Google Analytics、百度统计等主流 analytics 平台,结合自定义维度(如用户行为路径、停留时长、跳出率等)建立流量基准模型,当某时段流量突然激增,或特定页面出现异常高点击量但低转化时,系统可自动触发预警,可引入第三方反作弊工具(如Distil Networks、PerimeterX),通过IP信誉库、设备指纹、行为特征分析等技术,识别机器流量、爬虫作弊等恶意行为。

设置流量过滤规则,在服务器端配置防火墙或WAF(Web应用防火墙),对异常请求进行拦截,限制单IP单位时间内的访问次数(如每分钟不超过10次请求),过滤无User-Agent或UA信息异常的请求;对来自恶意IP段的流量直接封禁,可通过实时更新的IP黑名单(如AlienVault Threat Intelligence)实现,对于表单提交、注册登录等关键环节,可引入验证码(如reCAPTCHA v3)或人机验证机制,防止自动化工具批量操作。

优化网站代码与日志分析,定期检查网站是否存在被植入恶意脚本(如点击劫持、iframe嵌套作弊页面),确保服务器日志记录完整,包括IP、时间戳、请求参数、响应状态等,通过ELK(Elasticsearch、Logstash、Kibana)等日志分析系统,对异常流量模式进行深度挖掘,如识别高频跳转的落地页、非自然来源的流量峰值等,为后续策略调整提供数据支撑。

内容与策略层面:提升流量质量与用户粘性与合理策略是吸引真实用户的核心,可从源头减少虚假流量的生存空间。

价值与用户体验,网站应提供原创、垂直、解决用户痛点的优质内容,避免低质搬运或标题党行为,企业官网可通过行业白皮书、案例研究、专业教程等内容建立权威性,电商平台则需优化商品详情页、提升服务描述真实性,以吸引精准目标用户,优化网站加载速度(如压缩图片、启用CDN)、简化操作流程(如减少注册步骤、提升移动端适配),降低用户跳出率,真实用户往往会通过深度浏览、互动评论等行为体现流量价值,这与刷量流量的“瞬时高跳出”特征形成明显区别。

优化流量来源结构,避免过度依赖单一渠道(如非正规联盟推广、低价点击广告),而是通过多元化、合规的引流策略获取自然流量,加强SEO优化(提升关键词自然排名)、参与行业社群(如知乎、小红书内容种草)、开展口碑营销(用户返现、邀请奖励)等,对于付费推广,需严格筛选合作平台,要求提供流量透明化报告(如第三方监测平台的数据),并对推广落地页进行A/B测试,确保流量与页面内容高度匹配,从源头上过滤无效流量。

运营与管理层面:建立流量审核与风险控制机制

完善的运营管理流程是长期防范耍流量行为的关键,需结合制度与人工审核形成闭环。

建立流量数据监控与复盘机制,每日、每周、每月对流量数据进行多维分析,包括来源渠道、地域分布、设备类型、转化路径等,通过对比历史数据与行业基准,识别异常波动,若某社交媒体引流突然激增,但用户停留时长不足10秒且无任何互动,则需警惕刷量可能,可制作流量监控报表,重点关注以下指标:

| 监控指标 | 正常范围参考 | 异常表现 | 潜在风险 |

|---|---|---|---|

| 跳出率 | <40% | >80%且流量突然升高 | 虚假点击、低质落地页 |

| 平均访问时长 | >2分钟 | <30秒 | 机器爬虫或无效流量 |

| 转化率 | 行业平均水平 | 远低于历史数据 | 流量与用户需求不匹配 |

| 新用户占比 | 60%-80% | 突然降至10%以下 | 刷量账号重复访问 |

强化合作方审核与风险预警,与广告商、联盟伙伴、KOL等合作方签订流量合规协议,明确禁止刷量行为,并约定违约责任,定期审核合作方的流量数据,要求提供第三方监测报告(如艾瑞、易观分析),对异常流量来源及时暂停合作,建立内部风险响应机制,当发现疑似刷量行为时,立即启动排查流程,包括IP溯源、设备指纹核对、用户行为日志复查等,必要时通过法律手段追究责任。

关注搜索引擎与平台规则,主流搜索引擎(如百度、谷歌)对刷量行为有严格惩罚机制,网站需遵守其站长 guidelines,避免参与链接买卖、关键词堆砌等违规操作,定期使用搜索引擎工具(如百度搜索资源平台、Google Search Console)提交网站sitemap,监控网站索引量与排名变化,若发现异常下降,需及时排查是否存在流量作弊导致的降权风险。

法律与合规层面:明确底线与威慑恶意行为

法律是防范耍流量的终极武器,需通过合规声明与维权行动形成震慑。

在网站隐私政策与用户协议中,明确禁止任何形式的流量作弊行为,包括但不限于使用自动化工具批量点击、恶意刷单、虚假评论等,并声明对违规用户采取封号、法律追等措施,对于发现的商业竞争对手或第三方服务商的恶意刷量行为,可通过公证处固定证据(如流量截图、IP日志、服务器数据),然后向市场监管部门举报或提起民事诉讼,要求赔偿损失,积极参与行业自律组织,推动建立流量反作弊联盟,共享恶意IP库、作弊特征库,形成行业共治。

相关问答FAQs

Q1:如何区分自然流量与刷量流量?

A:区分两者需结合多维度数据指标,自然流量通常表现为:流量增长平稳,与网站活动、季节趋势匹配;用户行为真实(如平均访问时长较长、页面浏览深度高、存在搜索、评论等互动行为);流量来源多样(包括直接访问、搜索引擎、社交媒体等自然渠道);转化率与历史数据或行业基准接近,而刷量流量往往呈现:短时间内流量激增且无合理原因;跳出率极高(如>90%)、平均访问时长极短(如<10秒);流量来源单一(如大量来自同一IP段或未知小众网站);无用户互动行为(如零评论、零分享);转化率极低或为零,可通过第三方反作弊工具进行IP信誉检测,或对比不同监测平台的数据差异辅助判断。

Q2:网站被恶意刷流量后,如何快速止损并恢复?

A:立即启动应急响应,通过技术手段拦截异常流量(如封禁恶意IP、启用WAF过滤规则),避免服务器资源被进一步占用,全面排查流量来源与作弊手段,分析日志数据确定作弊工具或合作方问题,暂停可疑渠道的合作,向搜索引擎提交申诉(如百度spam举报、Google reconsideration request),说明情况并提供证据(如流量监测报告、服务器日志),请求恢复网站排名,优化网站内容与用户体验,提升自然流量占比,稀释异常流量的影响,总结经验教训,完善流量监控机制与合作方审核流程,加强技术防护能力,防止再次发生类似事件,若涉及经济损失或商业诋毁,可考虑通过法律途径维权。