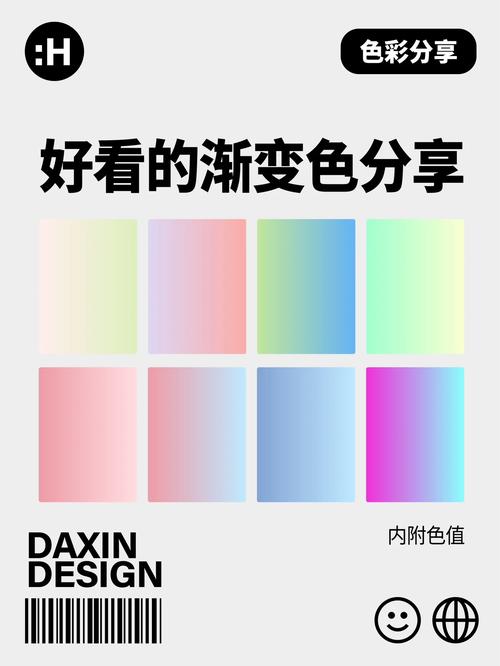

渐变之色作为一种视觉设计手法,通过色彩的平滑过渡与层次变化,在艺术创作、品牌设计、数字媒体等领域展现出独特的表现力与情感张力,其评价不仅涉及技术层面的实现逻辑,更涵盖美学价值、心理感知及文化隐喻等多维度内涵,具体可从以下角度展开分析。

视觉美学的流动性:打破固化的边界感

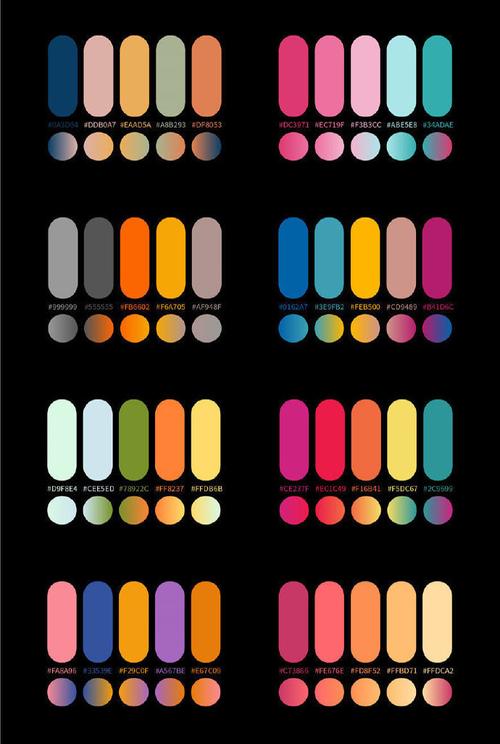

渐变之色的核心魅力在于“过渡性”——它通过两种或多种色彩的有序衔接,消解了单一色彩的生硬边界,创造出柔和、流畅的视觉节奏,在色彩理论中,渐变可分为线性渐变(沿直线方向过渡)、径向渐变(由中心向外扩散)、角度渐变(沿特定角度延伸)及杂色渐变(无规则混合)等类型,每种类型都赋予画面不同的动态感,线性渐变常用于营造空间纵深感,如从天蓝到湖蓝的过渡模拟天空与地平线的交融;径向渐变则能聚焦视觉焦点,如海报设计中从中心亮色向边缘深色的渐变,引导观众视线自然流动,这种流动性打破了传统色彩“非黑即白”的固化认知,让画面更具呼吸感与包容性,尤其适合表现抽象概念(如时间流逝、情绪变化)或自然意象(如晨曦、晚霞)。

情感传达的细腻性:用色彩“翻译”不可言说的情绪

色彩本身具有情感联想,而渐变通过色彩的“渐次登场”强化了这种联想的层次感,以冷暖渐变为例,从暖红到冷紫的过渡可象征从热烈到沉郁的情绪变化,适用于表达成长、离别等复杂主题;从浅灰到深灰的渐变则能传递压抑、沉重的心境,常用于影视作品的暗调场景设计,在品牌设计中,渐变也成为塑造品牌个性的工具:科技品牌常用蓝紫渐变传递未来感与理性(如IBM的“渐变蓝”),美妆品牌则偏好粉金渐变强调温柔与奢华(如Dior的“玫瑰金”渐变包装),这种细腻的情感表达,使渐变超越了单纯的装饰功能,成为设计师与观众沟通的“视觉语言”。

技术实现的创新性:从传统媒介到数字时代的突破

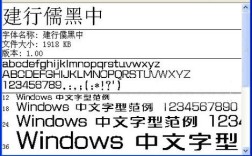

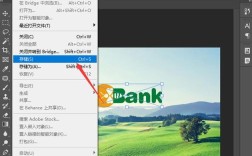

渐变之色的实现方式随技术发展不断进化,从传统绘画中的“晕染”“接色”技法,到数字设计中的渐变工具(如Photoshop的“渐变映射”、CSS的linear-gradient属性),其技术边界持续拓展,在传统艺术中,中国水墨画的“墨分五色”通过水分控制实现墨色的浓淡渐变,堪称东方渐变美学的典范;西方印象派画家则通过点彩并置(如修拉的作品)间接形成视觉上的色彩渐变,进入数字时代,渐变的技术优势被进一步放大:动态渐变(如UI设计中按钮的悬停渐变效果)增强了交互体验;3D渐变(如C4D中的材质渐变)让虚拟物体更具真实感;甚至代码生成的算法渐变(如Perlin噪声渐变),能创造出人工难以精准复制的自然纹理,技术的创新不仅降低了渐变的应用门槛,更拓展了其表现维度,使其成为连接艺术与科技的桥梁。

应用场景的广泛性:从“小点缀”到“大叙事”

渐变之色的应用几乎渗透所有视觉领域,且在不同场景中扮演着差异化角色,在平面设计中,渐变能提升画面的视觉层次感,避免单调(如杂志内页的标题渐变);在空间设计中,墙面或地面的色彩渐变可改变空间尺度感(如从浅到深的地面渐变让层高显得更低沉);在时尚领域,渐变面料(如扎染、渐变染色)成为设计师表达个性的元素,如Gucci 2018年推出的“渐变牛仔”系列,将色彩过渡与服装剪裁结合,形成强烈的视觉冲击,甚至在数据可视化中,渐变色彩(如热力图的蓝-绿-红渐变)也能直观呈现数据密度变化,让复杂信息更易理解,这种跨领域的适应性,使渐变既能作为“小点缀”提升细节质感,也能作为“大叙事”的核心元素(如大型艺术装置的色彩渐变)。

文化隐喻的多元性:在不同语境下的符号解读

渐变之色的文化内涵因地域、时代而异,呈现出多元解读空间,在中国传统文化中,渐变常与“天人合一”的哲学观关联,如青花瓷的“分水”技法通过青料浓淡渐变模拟水墨意境,体现“道法自然”的美学思想;在西方现代艺术中,渐变被视为“反传统”的符号,如20世纪70年代“欧普艺术”中的光效渐变(如瓦萨雷利的作品),通过色彩冲突引发视觉错觉,挑战观众对“真实”的认知,而在当代流行文化中,渐变又成为“包容性”与“多样性”的象征——LGBTQ+骄傲旗的六色彩虹渐变,正是通过色彩的平滑过渡表达对多元身份的接纳,这种文化隐喻的丰富性,让渐变成为承载社会观念的视觉载体。

潜在争议:过度使用与“廉价感”的隐忧

尽管渐变之色备受推崇,但若应用不当也易引发争议,过度依赖渐变可能导致设计“同质化”——尤其在UI设计领域,2010年前后的“渐变风”(如按钮、图标的全局渐变)因缺乏新意被诟病为“过时”;不和谐的色彩搭配或生硬的过渡(如高饱和度色彩的突兀渐变)易产生“廉价感”,削弱设计的专业性,渐变的“柔和性”在某些场景中可能削弱信息传达效率——在需要清晰区分层级的界面设计中,过度使用渐变可能导致文字与背景对比度不足,影响阅读体验,渐变的应用需遵循“适度性”与“目的性”原则,避免沦为纯粹的视觉噱头。

渐变之色的评价是立体而动态的:它既是视觉美学的“流动诗篇”,也是情感传达的“细腻笔触”;既承载着技术革新的时代印记,也蕴含着多元文化的深层隐喻,从传统艺术到数字媒体,从自然观察到社会表达,渐变以其独特的过渡逻辑,连接起色彩、情感、技术与文化的多重维度,其价值的发挥依赖于对“度”的把握——唯有在理解色彩规律、尊重应用场景的基础上,渐变才能真正成为设计的“点睛之笔”,而非“画蛇添足”,随着虚拟现实、人工智能等技术的发展,渐变之色有望在动态交互、个性化生成等领域探索更多可能,持续拓展视觉表达的边界。

相关问答FAQs

Q1:渐变色彩在设计中如何避免“廉价感”?

A1:避免渐变“廉价感”需注意三点:一是控制色彩饱和度,优先选择低饱和度或邻近色渐变(如莫兰迪色系渐变),减少高对比度撞色;二是优化过渡层次,避免仅用两色生硬拼接,可通过增加中间色或调整渐变步长(如从10%到100%的平滑过渡)提升柔和度;三是结合设计场景,例如在品牌设计中,渐变需与品牌调性一致(科技品牌适合冷色调渐变,母婴品牌适合暖色调渐变),同时避免在需要清晰呈现信息的区域(如数据图表)过度使用渐变。

Q2:渐变色彩在不同文化中有哪些禁忌或特殊含义?

A2:渐变色彩的文化含义因地域而异:在西方,紫色渐变常与皇室、宗教关联(如拜占庭时期的宗教画作中,紫金渐变象征神圣),但需避免在商务设计中过度使用,以免显得浮夸;在东亚文化中,红白渐变常用于婚礼(象征喜庆与纯洁),而黑白渐变则多用于丧葬场合(表达哀思),需注意场景适配性;在中东地区,绿色渐变因与伊斯兰教关联(象征天堂与生命)被视为吉祥色,但应避免搭配黄色渐变(部分文化中黄色代表背叛),跨文化设计时,需结合目标受众的色彩传统,避免文化误解。