提高设计师效率是许多设计团队和个人设计师持续追求的目标,尤其在项目周期紧张、需求多变的环境下,效率的提升不仅能保证设计质量,还能让设计师有更多时间探索创意和优化细节,以下从工具优化、流程管理、能力提升、环境协作四个维度展开具体方法,帮助设计师系统化提升工作效率。

工具优化:善用技术减少重复劳动

设计工具的选择与使用直接影响产出效率,设计师需熟悉行业主流工具的高级功能,同时结合插件和自动化工具减少机械操作,在UI设计中,Figma的组件功能可实现按钮、图标等元素的复用,修改后全局自动更新,避免逐个调整的重复劳动;Sketch的自动布局功能能快速适配不同屏幕尺寸,节省响应式设计时间,对于平面设计师,Photoshop的批处理功能可统一处理大量图片尺寸、滤镜效果,AI的“动作”功能能录制操作步骤一键重复执行,工具的“快捷键”是必备技能,如PS中的Ctrl+Alt+G创建剪贴蒙版、Figma中的Shift+拖拽等比例缩放,熟练使用可缩短操作路径50%以上,插件生态也能大幅提效,如Figma的“Stark”插件检查无障碍设计,“Unsplash”插件直接插入高清图片,避免切换软件耗时。

流程管理:建立标准化与模块化思维

混乱的设计流程是效率低下的主要原因,通过标准化流程和模块化设计可显著提升协作与产出效率,在项目启动前,明确需求范围、设计规范(如色彩、字体、间距标准)和交付物要求,避免后期反复修改,建立品牌设计系统(Design System),将常用元素(色彩梯度、字体层级、组件库)统一管理,新项目直接调用,减少从0到1的时间成本,模块化思维则适用于重复性任务,如电商海报设计,可将“产品图+文案+促销标签”拆分为独立模块,根据不同活动快速组合替换,而非每次重新排版,善用时间管理方法,如“番茄工作法”(25分钟专注+5分钟休息)避免疲劳,“四象限法则”优先处理重要紧急任务,避免在低价值任务上过度消耗时间。

能力提升:强化设计思维与跨界技能

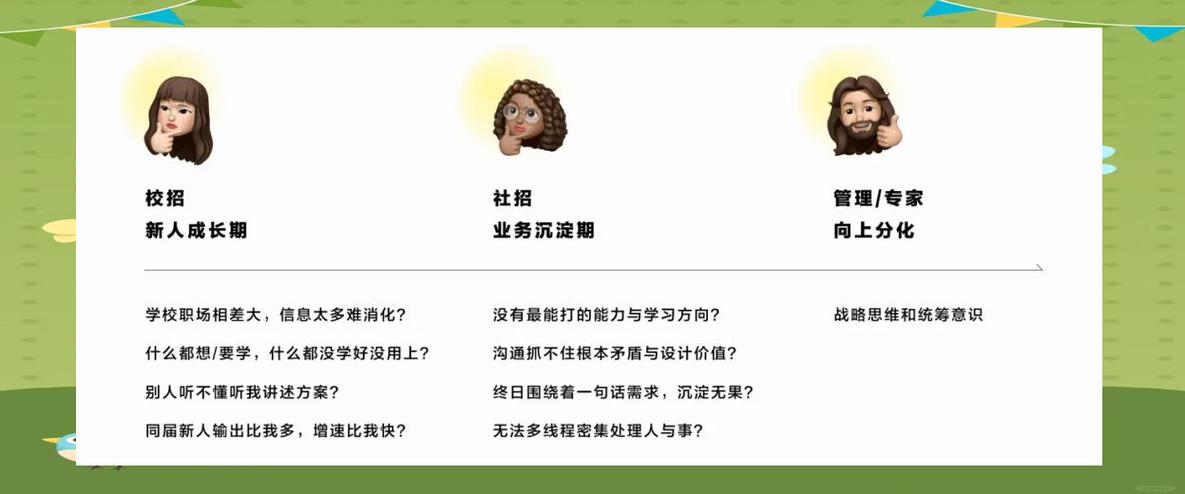

设计师效率的核心在于“用更少时间做更优决策”,这需要持续提升设计思维和跨界技能,设计思维方面,培养“用户中心”的快速验证能力,通过低保真原型(如纸面原型、线框图)快速测试核心交互逻辑,避免在精细设计后发现方向偏差,APP注册流程设计时,先用手绘线框图测试3-5个关键步骤,确认用户无障碍后再进行高保真设计,可减少30%以上的返工,跨界技能则包括基础代码知识(如HTML/CSS、微信小程序规范),能帮助设计师理解技术可行性,避免设计稿无法落地的尴尬;基础数据分析能力(如用户行为热力图分析),可让设计决策有数据支撑,而非仅凭直觉,关注行业趋势和优秀案例,通过“案例拆解”学习他人的设计逻辑(如为何某个按钮采用圆角而非直角),能快速积累经验,减少试错时间。

环境协作:优化沟通与资源管理

高效协作离不开清晰的环境与沟通机制,在团队协作中,使用统一的设计管理工具(如蓝湖、Zeplin)规范标注、切图和交接流程,避免口头沟通导致的误差;通过版本控制(如Figma的历史版本功能)记录设计迭代,方便回溯和对比,对于远程团队,建立“设计需求文档模板”,明确需求背景、目标用户、关键指标和截止时间,减少信息差,模板中包含“用户画像”“竞品分析”“核心功能优先级”等模块,让需求方和设计师在同一维度理解问题,个人设计师需注重资源积累,建立自己的素材库(如按“配色方案”“图标风格”“版式布局”分类整理),使用云盘(如坚果云、百度网盘)多端同步,避免重复搜索素材;关注免费资源平台(如Icons8、Freepik、Pexels),获取高质量设计资源,节省原创时间。

效率提升工具对比表

| 工具类型 | 推荐工具 | 核心功能 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| UI设计协作 | Figma、Sketch | 组件复用、实时协作、自动布局 | 界面设计、团队协作 |

| 图形处理 | Photoshop、Illustrator | 批处理、动作录制、矢量图形绘制 | 平面设计、品牌视觉 |

| 原型与交互 | Axure、墨刀 | 交互逻辑模拟、用户流程测试 | 产品原型、交互设计 |

| 设计管理 | 蓝湖、Zeplin | 标注切图、版本管理、开发对接 | 设计稿交付、团队协作 |

| 素材资源 | Unsplash、Icons8、稿定设计 | 免费图片、图标、模板资源 | 快速获取设计素材 |

相关问答FAQs

Q1:如何平衡设计效率与设计质量?

A:平衡的关键在于“分阶段投入精力”,在需求分析和概念阶段,通过快速草图、用户访谈验证方向,避免在错误方向上精细设计;在执行阶段,优先保证核心功能/页面的设计质量,次要元素复用组件或模板;收尾阶段通过设计规范和自查清单(如色彩对比度、字体层级检查)确保基础质量,而非反复纠结细节,建立“质量阈值”标准——明确哪些设计必须达到100%质量,哪些可接受80%质量(如内部工具界面),避免过度设计。

Q2:设计师如何应对频繁的需求变更?

A:应对需求变更的核心是“提前预防”和“快速响应”,提前预防:在需求初期与产品经理明确“变更流程”(如重大需求需书面申请,避免口头临时修改),并在设计稿中预留弹性空间(如使用自适应布局而非固定尺寸);快速响应:通过组件化设计实现“模块替换”,例如需求变更仅涉及文案或颜色时,直接修改组件属性即可更新全局;定期与团队同步设计进度,暴露潜在风险(如“当前设计若增加XX功能,可能需要重构布局”),让需求方提前评估变更成本,减少突发修改。