站在用户角度分析是一种以用户需求、行为和体验为核心的方法论,旨在通过深入理解用户的真实状态,优化产品设计、服务流程或内容策略,这种方法强调跳出“自我视角”,转而代入用户的角色,从他们的目标、痛点、场景出发,做出更贴近实际需求的决策,以下从具体步骤、关键维度和实用工具三个层面,详细拆解如何有效站在用户角度进行分析。

明确分析目标:从“问题”到“用户问题”

站在用户角度分析的第一步,是清晰界定“为谁解决什么问题”,很多分析失败的原因,在于混淆了“业务问题”和“用户问题”,业务可能希望“提升用户留存率”,但用户的核心问题可能是“不知道这个产品能帮我做什么”或“用起来太麻烦,不如旧工具顺手”,此时需要将业务目标转化为用户目标,通过回答以下问题锚定方向:

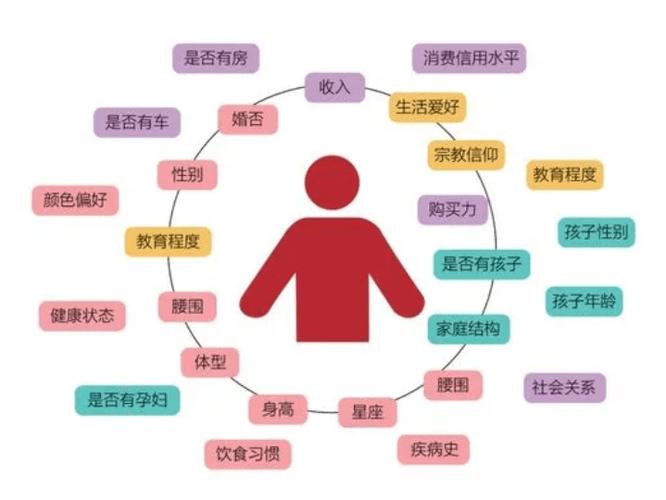

- 用户是谁? 不仅要定义基础属性(年龄、职业、地域),更要描绘他们的角色特征(如“职场新人”“宝妈”“科技爱好者”),以及他们的能力水平(是否熟悉同类产品、是否有相关经验)。

- 用户要什么? 他们的显性需求(如“快速找到资料”)和隐性需求(如“希望操作时显得专业”)分别是什么?哪些是“痛点”(现有解决方案不足),哪些是“痒点”(能提升体验的小惊喜)?

- 用户在哪? 他们的使用场景是什么?是在通勤路上用手机快速操作,还是在办公室用电脑深度处理?场景决定了功能优先级和交互设计(如移动端需简化步骤,PC端可丰富功能)。

收集用户数据:从“猜测”到“实证”

用户角度的分析不能依赖“我觉得”,而需通过数据验证,数据收集需结合定量与定性方法,覆盖“行为数据”和“态度数据”两个维度:

定量数据:揭示“用户做了什么”

通过工具和统计,了解用户的行为模式,

- 用户行为数据:通过埋点工具(如Google Analytics、神策数据)分析用户在产品中的路径(如注册后是否使用核心功能)、停留时长、跳出率等,判断哪些环节是“流失点”。

- 问卷调研:设计结构化问题,收集用户对产品的满意度、功能偏好等量化反馈(如“您对XX功能的满意度是?1-5分”)。

- A/B测试:针对同一功能的不同方案(如按钮颜色、文案),通过测试数据判断哪个更符合用户习惯。

定性数据:挖掘“用户为什么这么做”

定量数据能回答“是什么”,但需定性数据解释“为什么”,常用方法包括:

- 用户访谈:与目标用户一对一深度交流,围绕具体场景提问(如“上次使用XX功能时,您遇到了什么困难?”),捕捉他们的真实感受和未被言说的需求。

- 可用性测试:让用户在无引导下完成特定任务(如“请尝试用本产品预订一张机票”),观察操作中的卡点(如找不到入口、不理解术语),并记录他们的即时反馈。

- 用户反馈分析:整理应用商店评论、社交媒体吐槽、客服记录等文本内容,通过关键词提取(如“复杂”“卡顿”“希望增加”)归纳高频问题。

数据收集方法对比表

| 方法 | 优势 | 局限性 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 用户访谈 | 深入挖掘动机和隐性需求 | 样本量小,易受主观影响 | 探索复杂问题、理解用户态度 |

| 问卷调研 | 样本量大,便于量化统计 | 难以深挖原因,问题设计偏差影响结果 | 验证假设、收集大规模基础数据 |

| 可用性测试 | 直观发现交互问题,实时反馈 | 环境可能不自然,样本量有限 | 优化产品流程、验证界面设计 |

| 行为数据分析 | 客观反映实际行为,不受主观干扰 | 无法解释动机,需结合定性分析 | 优化功能路径、发现使用瓶颈 |

构建用户画像与用户旅程:从“群体”到“个体”

收集数据后,需将抽象数据转化为具象的用户模型,帮助团队统一认知。

用户画像(Persona)

基于数据提炼典型用户的虚拟形象,包含基本信息、目标、痛点、行为特征等。

画像名称:职场新人小王

基本信息:25岁,互联网公司运营,通勤1小时,熟悉基础办公软件但讨厌复杂操作。

目标:快速完成数据报表,节省加班时间。

痛点:现有报表工具操作繁琐,需手动录入大量数据;新手教程太长,没时间看。

行为特征:偏好“一键生成”功能,会搜索“简单报表工具”替代品。

用户画像能让团队避免“泛泛而谈”,始终围绕具体用户的需求做决策。

用户旅程地图(User Journey Map)

描绘用户在特定场景下与产品/服务交互的全过程,标注每个阶段的触点、情绪和行为,用户“购买一款学习APP”的旅程可能包括:

- 认知阶段:通过朋友推荐了解APP,情绪好奇;

- 注册阶段:填写手机号验证,因短信验证码延迟感到烦躁;

- 使用阶段:发现课程分类清晰,但找不到“入门级”课程,感到困惑;

- 分享阶段:推荐给同事,情绪成就感。

通过旅程地图,可识别“情绪低谷”(如注册环节的验证码延迟),针对性优化触点体验。

分析与决策:从“用户反馈”到“行动方案”

站在用户角度分析的核心,是将用户洞察转化为可落地的策略,需遵循以下原则:

区分“用户想要”和“用户需要”

用户说“想要更快的速度”,但深层需求可能是“希望高效完成任务”,用户抱怨“APP太卡”,可能是因为核心功能加载慢(需要优化技术),也可能是操作步骤多(需要简化流程),此时需通过数据验证,而非直接满足表面需求。

优先解决“高影响、高频率”问题

用“重要性-紧急性”矩阵分析用户痛点:

- 高影响、高频率(如“支付失败”):优先解决,直接影响核心体验;

- 高影响、低频率(如“账户申诉流程复杂”):计划解决,影响虽大但发生概率低;

- 低影响、高频率(如“按钮颜色不醒目”):快速优化,成本低且能提升体验;

- 低影响、低频率:暂缓处理。

验证方案有效性

优化方案上线后,需持续跟踪用户反馈和行为数据,针对“找不到入门级课程”的问题,若调整后课程页面的“入门”点击率提升、用户停留时长增加,说明方案有效;反之则需重新迭代。

相关问答FAQs

Q1:如何避免用户分析中的“自我视角偏差”?

A:避免“自我视角偏差”的关键是“用数据代替猜测,用用户验证假设”,具体方法包括:

- 引入外部视角:邀请非产品团队(如客服、销售)参与分析,他们更贴近用户真实反馈;

- 用户参与设计:在方案设计阶段邀请目标用户参与原型测试,直接观察他们的反应;

- 定期复盘:对比“你认为用户会怎么做”和“用户实际怎么做”的差异,反思偏差来源。

Q2:如果用户需求冲突(如新用户想要简单功能,老用户想要复杂功能),如何平衡?

A:用户冲突时需优先满足“核心目标用户”的需求,并通过分层设计解决矛盾。

- 区分用户群体:通过用户画像明确“核心用户”(如老用户占比高且贡献主要收入),优先满足他们的需求;

- 功能分层:基础功能保持简单(满足新用户),高级功能提供入口(满足老用户),如通过“新手模式”和“专业模式”切换;

- 个性化设置:允许用户自定义界面或功能开关,让不同群体按需选择。