政府在面对各类社会问题和公共需求时,需要通过系统化、科学化的解决方案来提升治理效能,保障民生福祉,促进社会稳定与可持续发展,解决方案的制定需结合问题根源、资源禀赋和社会诉求,形成多维度、协同化的治理体系,以下从政策制定、资源配置、技术创新、公众参与和长效机制五个方面,详细阐述政府如何构建有效的解决方案。

以问题为导向,强化政策制定的科学性与精准性

政策是解决公共问题的核心工具,政府需通过深入调研和数据分析,精准识别问题本质,避免“一刀切”式的治理模式,在应对老龄化问题时,政府需区分城市与农村、不同收入群体的养老需求,通过差异化政策满足多元化诉求,具体而言,可建立“问题清单—政策库—效果评估”的闭环机制:

- 动态监测与需求分析:依托大数据平台,实时采集教育、医疗、就业等领域的民生数据,建立问题预警模型,如通过分析失业率变化趋势,提前预判重点行业就业风险,针对性开展职业技能培训。

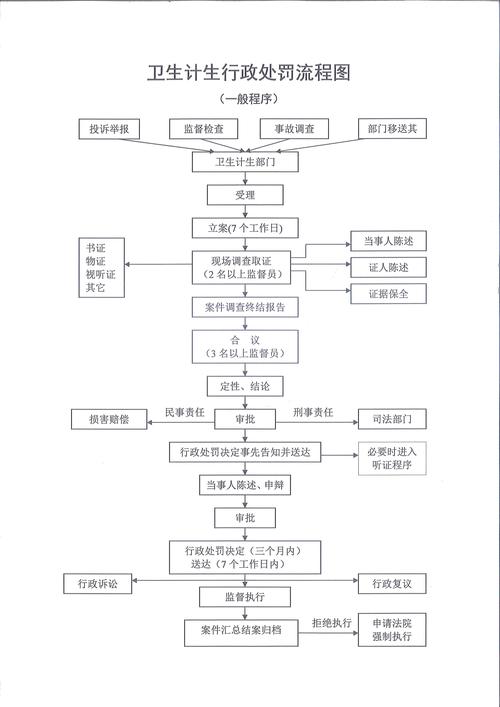

- 跨部门协同政策设计:针对复杂问题(如环境污染),需打破部门壁垒,由生态环境、发改、工信等多部门联合制定政策,明确责任分工和时间节点,在“双碳”目标下,通过能源结构调整、产业升级和碳交易市场建设,形成系统性减排方案。

- 政策试点与迭代优化:在全面推广前,选择典型地区开展政策试点,通过小范围实践验证可行性,如浙江“共同富裕示范区”建设中,通过试点探索“扩中提低”分配机制,为全国政策提供经验参考。

不同领域政策制定示例表

| 问题领域 | 核心问题 | 政策工具 | 预期效果 |

|---|---|---|---|

| 医疗健康 | 资源分配不均、基层服务能力弱 | 医联体建设、分级诊疗、医保支付方式改革 | 提升基层诊疗量,降低患者就医成本 |

| 教育公平 | 城乡教育差距、优质资源稀缺 | “县中崛起”计划、教师轮岗制、在线教育资源共享 | 缩小区域教育质量差异,促进机会公平 |

| 就业创业 | 结构性失业、青年就业压力 | 职业技能培训补贴、创业担保贷款、灵活就业社保支持 | 提高劳动力市场匹配效率,降低失业率 |

优化资源配置,保障公共服务的均等化与可及性

资源不足或配置失衡是制约问题解决的关键因素,政府需通过财政投入倾斜、市场化机制引入和社会力量动员,实现资源高效利用。

- 财政资源精准投放:调整财政支出结构,将更多资金投向民生短板领域,在乡村振兴中,通过设立专项债、整合涉农资金,重点支持农村基础设施建设(如道路、供水、电网)和公共服务(如教育、医疗)提升。

- 引导社会资本参与:通过政府和社会资本合作(PPP)模式,吸引民间资本进入公共服务领域,如在轨道交通、污水处理等项目中,通过“建设—运营—移交”(BOT)模式,减轻政府财政压力,同时提升服务效率。

- 区域协调与资源下沉:针对城乡、区域发展不平衡问题,推动优质资源向基层和欠发达地区流动,通过“三支一扶”“医疗人才组团式援藏”等计划,将人才、技术输送到基层;利用数字技术搭建“云端”平台,实现优质教育、医疗资源跨区域共享。

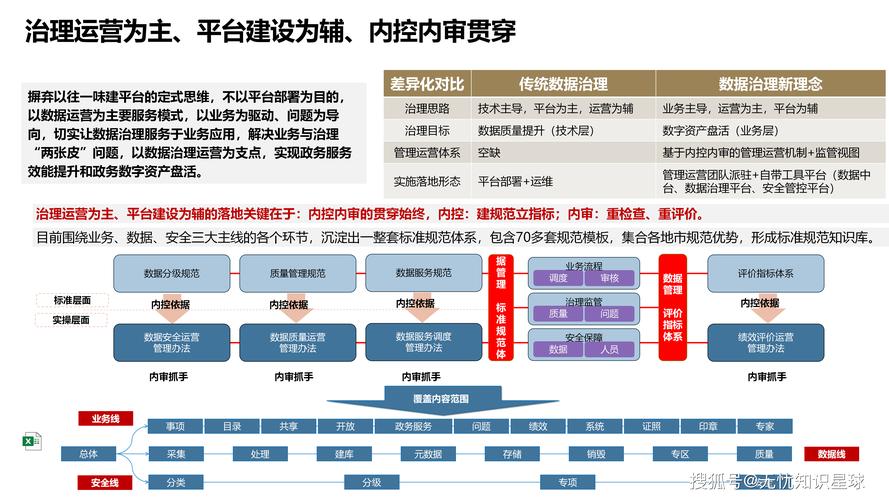

依托技术创新,提升治理的智能化与高效化

数字政府建设是推动解决方案迭代升级的重要引擎,通过技术赋能可实现治理流程优化和服务模式创新。

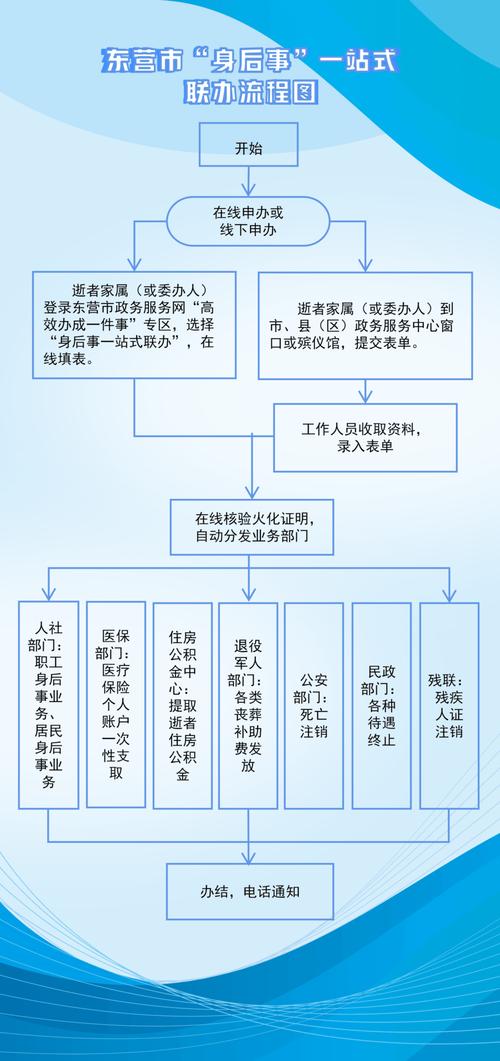

- 构建一体化政务服务平台:整合各部门数据资源,打破“信息孤岛”,实现“一网通办”“跨省通办”,广东“粤省事”平台覆盖社保、户政、税务等1000多项服务,群众办事平均跑动次数减少80%以上。

- 大数据辅助决策:运用大数据分析技术,对公共安全、交通拥堵、疫情防控等问题进行实时监测和趋势预测,如在疫情防控中,通过健康码、行程码动态追踪,精准划分风险区域,实现“早发现、早隔离”。

- 人工智能与物联网应用:在城市治理中,推广智能交通信号控制、智慧停车系统,缓解交通拥堵;在环保领域,通过物联网传感器实时监测空气质量、水质污染,为执法提供数据支撑。

健全公众参与机制,凝聚社会共识与治理合力

公共问题的解决离不开社会各界的支持,政府需搭建多元参与平台,畅通民意表达渠道,形成“政府主导、社会协同、公众参与”的共治格局。

- 完善民主协商制度:通过立法听证、民意征集、基层协商会等形式,让公众参与政策制定全过程。《中华人民共和国民法典》编纂过程中,累计收到42.5万人提出的102万条意见建议,充分吸纳了民众智慧。

- 培育社会组织与志愿者队伍:支持社会组织在教育、养老、环保等领域发挥专业作用,通过政府购买服务方式引导其参与公共服务供给,建立志愿者激励机制,鼓励公众参与社区治理、应急救援等公益活动。

- 强化信息公开与舆论监督:通过政务公开平台及时发布政策文件、财政预算、项目进展等信息,保障公众知情权;畅通网络问政渠道,对公众反映的问题及时回应、整改,提升政府公信力。

建立长效机制,确保解决方案的可持续性与动态调整

短期措施需与长效机制结合,避免“头痛医头、脚痛医脚”,同时通过评估反馈实现政策优化。

- 法治保障:将成熟的解决方案上升为法律法规,为治理提供刚性约束。《长江保护法》的出台,为长江流域生态修复提供了法律依据,明确了各级政府和企业责任。

- 绩效评估与问责机制:建立政策效果第三方评估制度,从成本效益、社会影响、公平性等维度对政策实施效果进行量化考核,将评估结果与干部考核挂钩,对不作为、乱作为现象严肃问责。

- 动态调整与应急响应:根据社会发展和外部环境变化,定期对政策进行修订完善;针对突发事件(如自然灾害、公共卫生事件),建立快速响应机制,储备应急资源,开展常态化演练,提升风险应对能力。

相关问答FAQs

Q1:政府如何平衡政策执行中的效率与公平?

A1:效率与公平并非对立,需通过制度设计实现动态平衡,通过简化审批流程、优化资源配置提升政策执行效率,例如推行“一窗受理、集成服务”减少企业群众跑腿次数;通过差异化政策向弱势群体倾斜,如对低收入群体发放消费券、对偏远地区学生提供营养餐补贴,确保政策红利覆盖所有群体,建立政策效果监测机制,定期评估效率提升是否伴随公平改善,避免“马太效应”加剧。

Q2:在资源有限的情况下,政府如何优先解决最紧迫的民生问题?

A2:政府需建立科学的“需求—紧迫性—可行性”三维评估模型,综合判断问题优先级,具体步骤包括:一是通过大数据分析、民意调查等方式识别群众反映最强烈、最迫切的需求(如就业、医疗、教育);二是评估问题对社会稳定、经济发展的潜在影响,将涉及基本生存权、发展权的问题列为优先项;三是结合财政承受能力,分阶段制定解决方案,优先投入“小切口、大民生”项目(如老旧小区改造、便民食堂建设),以有限资源实现最大社会效益,建立民生项目动态调整机制,根据经济社会发展水平逐步扩大保障范围。