在网络设计中,产品选型是决定网络架构性能、稳定性、可扩展性和成本效益的核心环节,科学的产品选型需要结合业务需求、技术趋势、预算约束及未来发展规划,从多维度进行综合评估,以下从关键考量因素、分类选型策略及实施步骤三个方面展开详细分析。

产品选型的关键考量因素

网络产品的选型并非单一参数的比拼,而是对多维度需求的平衡,以下是核心考量要素:

业务需求匹配度

网络设计的首要目标是支撑业务运行,因此需明确业务场景对网络的具体要求。

- 带宽需求:高清视频传输、大数据备份等业务需高带宽设备(如万兆/25G端口),而普通办公网络千兆端口即可满足;

- 延迟要求:金融交易、远程手术等低延迟场景需选择支持硬件转发、低队列调度的交换机;

- 可靠性需求:核心层设备需支持冗余电源、风扇及协议(如VRRP、HSRP),避免单点故障。

性能与规格参数

产品性能是技术落地的直接体现,需重点关注:

- 转发性能:交换机/路由器的包转发率(如pps)和背板带宽,需满足业务峰值流量需求;

- 处理能力:防火墙的吞吐量、并发连接数及应用层处理能力,防止单点瓶颈;

- 扩展槽位:设备需预留足够的槽位或端口密度,支持未来模块化扩展(如增加光模块、板卡)。

协议与功能支持

网络功能需与业务场景深度适配:

- 路由协议:大型网络支持OSPF、BGP等动态路由协议,小型网络可选用静态路由;

- 安全功能:防火墙需支持IPS/IDS、应用识别、威胁情报联动等功能,交换机需支持VLAN、端口安全、802.1X等;

- 管理功能:支持NETCONF、SNMP、CLI等管理协议,便于自动化运维。

兼容性与生态整合

网络设备需与现有及未来规划的系统无缝对接:

- 厂商兼容性:多厂商混合组网时,需验证协议互通性(如MPLS、VXLAN跨厂商互通);

- 生态支持:选择具备成熟管理平台(如SDN控制器、云管系统)的厂商,支持集中管控与自动化部署;

- 开放接口:支持北向API(如RESTful),便于与第三方系统(如监控系统、工单系统)集成。

可靠性与服务支持

网络的高可用性依赖产品自身的稳定性及厂商服务能力:

- 硬件可靠性:设备需通过电信级可靠性认证(如NEBS、CE认证),关键部件冗余设计;

- 软件稳定性:操作系统需长期迭代验证,避免频繁漏洞或版本升级导致业务中断;

- 服务响应:明确厂商的售后SLA(如4小时响应、24小时上门服务),备件供应能力及本地化服务团队。

成本与预算控制

成本需综合考虑TCO(总拥有成本),而非仅采购价格:

- 采购成本:设备硬件、授权许可(如防火墙安全特性授权)的一次性投入;

- 运维成本:能耗、空间占用、维护费用及后续升级成本;

- 扩展成本:模块化升级的追加费用,避免因初期选型过低导致重复投资。

分类产品选型策略

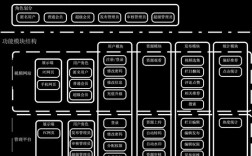

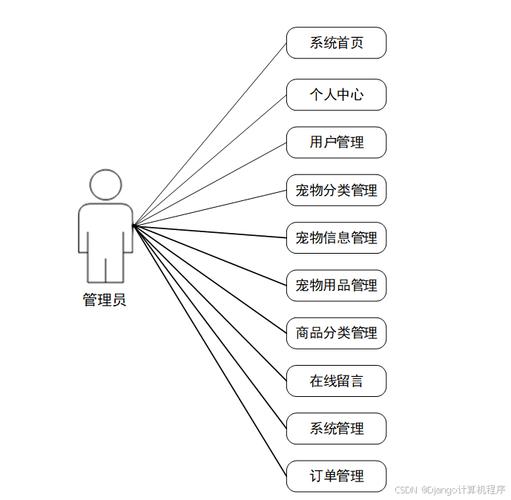

网络产品按功能可分为核心层、汇聚层、接入层设备,以及安全、无线、管理等专项产品,需分层选型:

核心层设备选型

核心层是网络骨干,需追求高性能、高可靠性与 scalability:

- 交换机:选择模块化、大背板带宽(如T级)的核心交换机,支持CLOS架构与非阻塞转发;

- 路由器:核心路由器需支持高密度万兆/100G端口,支持BGP/MPLS等广域网协议,满足跨地域互联需求。

汇聚层设备选型

汇聚层连接核心与接入层,需平衡性能与成本:

- 三层交换机:支持VLAN间路由、ACL策略及QoS,端口数量适中(如24-48口千兆/万兆);

- 无线控制器:支持高密度AP管理、射频优化及无缝漫游,满足企业级无线覆盖需求。

接入层设备选型

接入层直接连接终端,需注重易用性与性价比:

- 接入交换机:支持PoE++供电(为AP、摄像头等供电)、端口安全及简易管理,适合办公、教室等场景;

- 无线AP:根据场景选择面板AP(室内)、室外AP(园区)或Wi-Fi 6E/7设备,支持MU-MIMO与OFDMA技术。

安全产品选型

安全设备需“纵深防御”,按部署位置选型:

- 边界防火墙:支持威胁情报、沙箱检测及应用控制,吞吐量匹配出口带宽(如10G/40G);

- 内网防火墙/IPS:部署于核心层与汇聚层之间,检测内部异常流量,支持虚拟分区隔离;

- 终端安全:选择支持EDR(终端检测与响应)的产品,与网络设备联动实现动态防护。

管理与运维产品

统一管理平台是提升运维效率的关键:

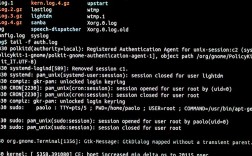

- 网管系统:支持拓扑自动发现、性能监控、故障告警,兼容多厂商设备(如SolarWinds、Zabbix);

- 自动化工具:选择支持Ansible、Python API的设备,实现配置批量下发与策略自动化。

产品选型实施步骤

科学的选型需遵循“需求分析-市场调研-POC测试-最终决策”的流程:

-

需求调研与场景分析

与业务部门、IT团队明确网络规模(用户数、终端数量)、业务类型(语音、视频、数据)、增长预期(未来3-5年扩展计划)及合规要求(如等保2.0)。 -

制定技术规范书

基于需求编写招标技术文档,明确性能指标(如包转发率≥100Mpps)、功能清单(如支持VXLAN)、兼容性要求(如支持华为、华三设备)及服务条款(如7×24小时服务)。 -

市场调研与厂商筛选

通过行业报告(如Gartner魔力象限)、用户口碑、案例验证筛选2-3家主流厂商,排除无本地服务能力或口碑不佳的供应商。 -

POC测试与验证

搭建测试环境,模拟真实业务场景(如高并发访问、故障切换),验证设备的性能、功能稳定性及兼容性。- 测试交换机在万兆端口全速转发时的CPU占用率;

- 验证防火墙在开启IPS后的吞吐量衰减情况;

- 检查无线AP在50终端接入时的漫游成功率。

-

综合评估与决策

采用加权评分法(如性能30%、成本25%、服务20%、兼容性15%、创新性10%)对产品打分,结合TCO与业务优先级最终确定选型。

相关问答FAQs

Q1:网络设备选型时,如何平衡高性能与高成本?

A:平衡性能与成本需分场景处理:核心层设备优先选择高性能(如模块化交换机),确保骨干网络无瓶颈;接入层可选用性价比高的固定端口设备(如盒式交换机),通过PoE++、智能运维等功能降低运维成本,计算TCO,包括能耗、维保费用及未来升级成本,避免因初期采购低价设备导致后期重复投资。

Q2:多厂商网络设备混合组网时,如何确保兼容性与统一管理?

A:首先在技术规范书中明确协议兼容性要求(如OSPF、BGP的版本一致性),并通过POC测试验证跨厂商设备的功能互通性(如VXLAN隧道建立、配置同步),管理层面,选择支持多厂商的统一网管平台(如华为iMaster NCE-Campus、Cisco DNA Center),通过标准化接口(NETCONF、SNMP)实现集中监控与策略下发,减少因厂商差异导致的运维复杂度。