在数字化招聘时代,企业对高效精准的人才挖掘工具需求日益迫切,招聘挖掘网站应运而生,成为连接企业与人才的核心桥梁,这类平台通过整合多渠道数据、运用智能算法和优化搜索功能,帮助企业突破传统招聘模式的局限,快速定位目标候选人,以下从核心功能、主流平台对比、应用策略及发展趋势等方面,全面解析招聘挖掘网站的价值与使用方法。

招聘挖掘网站的核心功能模块

招聘挖掘网站并非简单的信息发布平台,而是集数据整合、智能筛选、主动触达于一体的综合工具,其核心功能可概括为以下四类:

多源数据聚合与更新

优质招聘挖掘网站会打通企业官网招聘页、行业垂直招聘平台、社交职业档案(如LinkedIn、脉脉)、技术社区(如GitHub、CSDN)以及公开简历库等数据源,通过爬虫技术实时抓取并更新候选人信息,形成动态人才档案,技术类岗位候选人常在GitHub展示项目代码,招聘挖掘网站可同步其技术栈、贡献频率和协作记录,为技能评估提供客观依据。

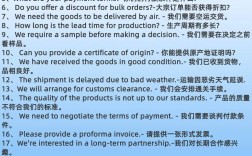

智能搜索与精准筛选

传统关键词搜索易受同义词、术语差异影响,而招聘挖掘网站通过自然语言处理(NLP)技术,支持“技能+经验+行业”组合式高级筛选,搜索“Java开发”时,可进一步限定“3-5年经验”“金融行业背景”“熟悉Spring Boot框架”,甚至通过“微服务项目经验”等模糊条件匹配潜在候选人,部分平台还提供AI语义理解,能识别“全栈开发”“后端开发”等不同表述下的岗位共性需求。

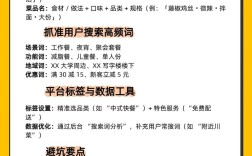

候选人画像与标签体系

平台通过算法对候选人的职业轨迹、技能证书、项目经验、薪资期望等结构化与非结构化数据进行分析,生成多维度标签,某候选人可能被打上“人工智能算法工程师”“5年互联网大厂经验”“主导过NLP项目”“薪资30-40K”等标签,HR可根据岗位需求快速筛选,也可通过标签组合发现“跨界人才”(如具备金融+AI复合背景的候选人)。

主动触达与关系挖掘

针对被动求职者(在职但潜在可挖的人才),招聘挖掘网站提供InMail直达、社交引荐等功能,部分平台还能分析候选人在社交网络中的关联人脉,通过“二度人脉”建立初步联系,降低触达门槛,当目标候选人是某公司技术负责人时,平台可提示“您的同事张三与该候选人为同校校友”,提升沟通信任度。

主流招聘挖掘网站功能对比

为帮助企业选择适配工具,以下从数据覆盖、核心优势、适用场景三个维度,对比当前主流招聘挖掘网站:

| 平台名称 | 数据覆盖范围 | 核心优势 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

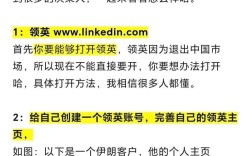

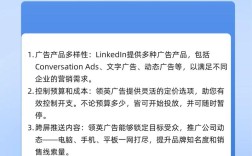

| LinkedIn(领英) | 全球200+国家,覆盖5000万+职场人士 | 国际化人才库,社交属性强,适合外企及高端岗位 | 招聘海外人才、高管、稀缺技术专家 |

| Indeed | 聚合全球招聘网站、企业官网及简历库 | 流量巨大,算法推荐精准,支持按技能筛选 | 大规模基础岗位招聘、快速批量筛选 |

| Glassdoor | 含薪资数据、公司评价及简历信息 | 透明度高,薪资对比功能强大,候选人真实性强 | 薪资谈判参考、雇主品牌建设、中高端岗位招聘 |

| BOSS直聘(猎聘) | 国内1.8亿+用户,覆盖互联网、金融等行业 | 直聊模式高效,HR与候选人实时沟通 | 中小企业快速招聘、互联网及新兴行业岗位 |

| 天眼查/企查查(人才版) | 企业工商信息关联人脉、高管履历 | 挖掘目标企业核心团队成员,精准挖角 | 竞争对手人才分析、行业领军人才挖掘 |

企业高效使用招聘挖掘网站的应用策略

即便拥有先进工具,若缺乏系统化使用方法,仍可能导致招聘效率低下,以下结合实操场景,提出四步应用策略:

明确岗位需求,构建“关键词矩阵”

在搜索前,需通过岗位分析拆解核心需求:新媒体运营”岗位需包含“内容策划”“短视频制作”“用户增长”等关键词,同时补充“小红书/抖音运营”“私域流量”等细分标签,避免遗漏潜在候选人,可参考同类岗位JD,与用人部门共同制定“关键词库”,确保搜索覆盖全面。

分层筛选,优先激活“高匹配度”候选人

搜索结果通常按“相关性”排序,但需结合“活跃度”“更新时间”进一步筛选,近30天更新简历的候选人求职意愿更强,优先通过平台消息或电话联系;对于“在职但未更新简历”的被动候选人,可通过社交平台发送个性化邀请(如“注意到您在XX领域的经验,我们的XX项目或许适合您”)。

数据驱动,优化招聘渠道与话术

定期分析招聘挖掘网站的数据反馈:通过“候选人来源”发现60%的优质技术人才来自GitHub,可增加技术社区运营投入;通过“拒绝原因”统计(如“薪资不匹配”“岗位方向不符”),调整JD中的薪资范围或岗位描述,提升转化率,部分平台还提供“人才地图”功能,可视化展示目标候选人的地域分布,助力区域招聘策略制定。

合规使用,规避数据隐私风险

在使用候选人信息时,需严格遵守《个人信息保护法》等法规:避免非法爬取公开渠道外的隐私数据(如手机号、身份证号),仅通过平台授权渠道联系候选人;对于已获取的简历,需明确使用范围,不得用于其他商业用途,部分平台(如领英)对“主动联系次数”有限制,需合理规划触达节奏,避免被标记为骚扰。

发展趋势:从“工具”到“智能招聘生态”

随着AI与大数据技术的深入,招聘挖掘网站正从单一工具向“智能招聘生态”升级:AI算法将实现“预测性招聘”,通过分析历史招聘数据、行业人才流动趋势,提前预警岗位招聘难度并推荐最优候选人;平台将更注重“候选人体验”,通过VR面试、智能职业咨询等功能,从“企业端”向“候选人端”延伸,构建双向匹配的良性生态。

相关问答FAQs

Q1:使用招聘挖掘网站时,如何平衡“数据广度”与“精准度”?

A1:需根据岗位类型灵活调整策略,对于基础岗位(如行政、客服),优先选择数据覆盖广的平台(如Indeed),通过“关键词+地域+经验年限”快速筛选;对于稀缺岗位(如AI算法专家),则聚焦垂直平台(如LinkedIn、GitHub),利用技能标签、项目经验等深度条件缩小范围,同时结合人脉推荐补充被动候选人,可定期对比不同平台的搜索结果,分析数据交叉点,逐步形成“广度+精度”的组合搜索策略。

Q2:招聘挖掘网站获取的候选人信息,如何确保真实性与有效性?

A2:可通过三重验证机制提升信息质量:①平台交叉验证,例如对比候选人在LinkedIn与简历中的工作经历、技能描述是否一致;②数据源追溯,优先选择标注“信息更新时间”“来源认证”的候选人;③主动沟通验证,初次沟通时通过具体问题(如“请介绍一个您主导的项目细节”)核实信息真实性,避免仅依赖平台数据,部分平台提供“背景调查”增值服务,可对候选人的学历、工作履历等进行第三方核验。